玉ねぎ栽培において、収量と品質を大きく左右するのが病害虫対策です。

特に、いつ、どのように消毒を行うべきか、そのタイミングに悩む方は少なくありません。適切な玉ねぎの消毒時期を逃すと、病気が一気に広がり、手遅れになることもあります。

この記事では、玉ねぎの病気と薬剤に関する基本的な知識から、具体的な防除時期まで、農家の皆様が直面する課題解決の一助となる情報をお届けします。玉ねぎの病気画像を参考に症状を見分け、タマネギ べと病の写真は特に注意深く確認しましょう。

また、ダコニール散布の時期や、タマネギべと病対策としての石灰の利用法、さらにはおすすめの殺菌剤や殺菌剤の一覧も網羅的に解説します。

- 玉ねぎに発生しやすい主要な病気の種類と見分け方

- 生育ステージごとの最適な消毒時期と防除スケジュール

- 症状や目的に合わせた効果的な殺菌剤の選び方

- 農薬だけに頼らない総合的な病害虫対策のポイント

見逃せない玉ねぎの消毒時期と病気のサイン

- まずは玉ねぎの病気画像をチェック

- タマネギのべと病って?写真で見る初期症状

- 玉ねぎの病気と薬剤の基本知識

- 生育ステージ別の玉ねぎ防除時期

- タマネギべと病 石灰での予防的アプローチ

まずは玉ねぎの病気画像をチェック

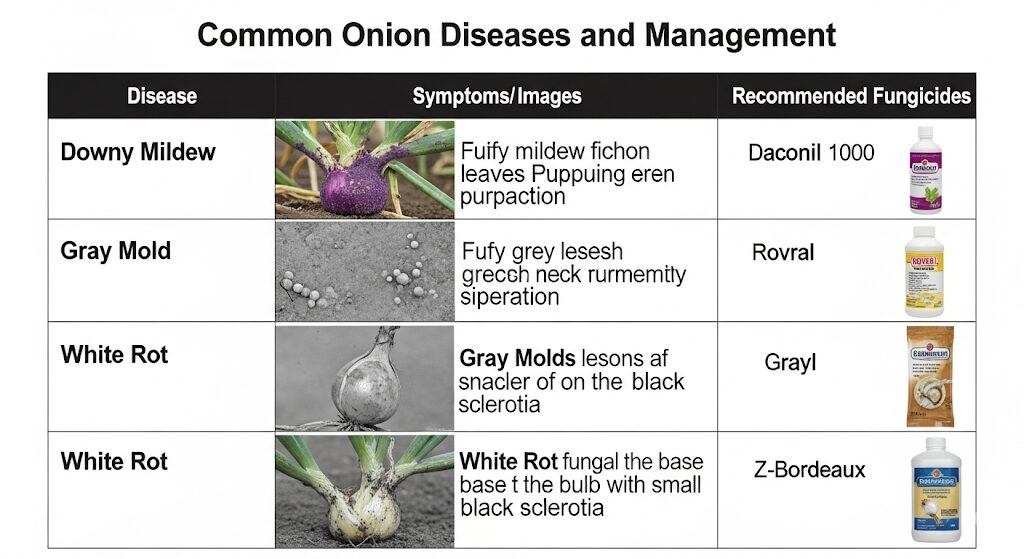

玉ねぎの安定生産を目指す上で、最初のステップは「敵を知る」ことです。つまり、どのような病気が存在するのか、そしてその初期症状はどのようなものかを視覚的に把握することが非常に重要になります。病気の発生初期に的確な判断を下すことができれば、被害を最小限に食い止めることが可能です。

玉ねぎには、べと病、苗立枯病、軟腐病、灰色かび病、さび病など、多様な病気が発生します。これらの病気は、それぞれ特徴的な症状を示します。例えば、葉にシミのような斑点が出たり、地際が変色してくびれたり、球が軟化して腐敗したりといったサインです。

日々の圃場巡回の際に、「いつもと違う」という違和感に気づくためには、まず健全な状態と病気の状態を知っておく必要があります。インターネットなどで玉ねぎの病気画像を検索し、代表的な病気の症状を目に焼き付けておくことをおすすめします。ご自身の畑の玉ねぎと見比べることで、わずかな変化にも気づきやすくなるでしょう。

病気対策の第一歩

日頃から主要な病気の画像をよく見て、それぞれの特徴を覚えておくことが、早期発見・早期対策の鍵となります。

タマネギのべと病って?写真で見る初期症状

玉ねぎに発生する数々の病気の中でも、特に警戒が必要なのが「べと病」です。この病気は糸状菌(カビ)の一種が原因で、一度発生すると感染力が非常に強く、圃場全体に広がるスピードが速いという厄介な特徴を持っています。

べと病の被害を抑えるには、何よりも初期症状を見逃さないことが肝心です。主な初期症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 葉の表面に、ぼんやりとした淡い黄色の大きな斑点が現れる。

- 病気が進行すると、葉の光沢がなくなり、全体的に生育が悪くなる。

- 雨が続いたり湿度が高かったりすると、病斑部に灰白色や薄紫色のカビが生える。

特に、春先に気温が15℃前後で雨が多い年は、二次感染が爆発的に広がる危険性が高まります。タマネギ べと病の写真をよく確認し、このような特徴的なサインを見つけたら、すぐに対策を講じる必要があります。病斑は触るとべとっとしていることから、この名が付きました。この特徴も判断の一助になります。

玉ねぎの病気と薬剤の基本知識

圃場で発生した病気を特定できたら、次はその病気に有効な薬剤を選択する段階に移ります。ここで重要になるのが、玉ねぎの病気と薬剤の基本的な関係性を理解しておくことです。病気の原因が「細菌」なのか「糸状菌(カビ)」なのかによって、使用すべき薬剤の種類が全く異なるからです。

例えば、独特の悪臭を放ちながら球が腐敗する「軟腐病」の原因は細菌です。この場合、ストレプトマイシン系の抗生物質を含む殺菌剤(農薬)が有効となります。一方で、「べと病」や「灰色かび病」、「さび病」といった多くの病気の原因は糸状菌です。これらには、糸状菌に効果のある多種多様な殺菌剤が使われます。

病原体の種類を見極める

薬剤を選ぶ際は、まず対象の病気の原因が細菌なのか糸状菌(カビ)なのかを把握することが基本です。適切な薬剤を選ばなければ、散布しても効果は期待できません。

このように、病原体の種類に合わせて適切な薬剤を選ぶことが、防除を成功させるための大原則です。ラベルや説明書をよく読み、対象の病気に登録があるか、有効成分は何かを確認する習慣をつけましょう。

生育ステージ別の玉ねぎ防除時期

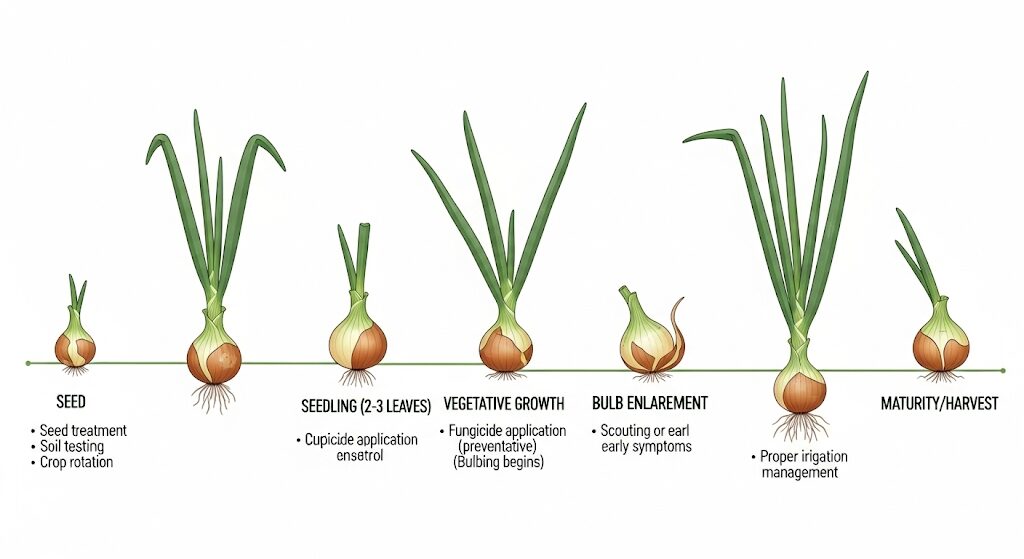

玉ねぎの防除を効果的かつ効率的に行うためには、場当たり的な対応ではなく、生育ステージに合わせた年間の防除計画を立てることが不可欠です。暖地における秋播き栽培を例に、防除のポイントとなる時期と主な対策をまとめました。

| 防除時期 | 生育ステージ | 主な対象病害虫・雑草 | 対策のポイント |

|---|---|---|---|

| 8月下旬~11月 | 播種前~苗床期 | 苗立枯病、べと病、ネキリムシ類、タネバエ | 播種前の土壌消毒が基本。無病の床土を使用し、育苗資材も清潔に保ちます。 |

| 11月頃 | 定植期前後 | 白色疫病、灰色腐敗病、雑草 | 健全な苗を定植します。排水対策として高畝にすることも有効です。雑草発生前に除草剤を散布します。 |

| 12月~6月 | 生育期~収穫前 | べと病、軟腐病、アザミウマ類、アブラムシ類 | 越冬後の春先に病害虫の活動が活発化します。特にべと病の二次感染に注意し、予防的な薬剤散布を行います。 |

この表のように、玉ねぎの防除時期は大きく3つのステージに分けられます。それぞれの時期で発生しやすい病害虫は異なるため、そのタイミングで適切な対策を講じることが重要です。地域の気候や圃場の状況に合わせて、ご自身の防除暦を作成することをおすすめします。

タマネギべと病 石灰での予防的アプローチ

べと病対策というと農薬散布が中心と考えがちですが、農薬だけに頼らない予防的なアプローチも非常に重要です。その一つが、石灰を利用した土壌環境の改善です。

べと病の病原菌を含む多くの土壌病原菌は、酸性の土壌を好んで活動します。そこで、消石灰や有機石灰などを適切に施用して土壌のpHを中和~弱アルカリ性に調整することで、病原菌が繁殖しにくい環境を作り出すことができます。これが、石灰がべと病予防に効果的とされる主な理由です。

さらに、石灰には土壌の団粒構造を促進し、水はけや通気性を改善する効果も期待できます。べと病は多湿な環境で発生しやすいため、排水性の向上は病気の抑制に直結します。このように、タマネギべと病と石灰の関係は、土壌の化学性と物理性の両面から考えることができます。

石灰施用の注意点

石灰の過剰な施用は、土壌のアルカリ性が強くなりすぎ、マンガンやホウ素といった微量要素の吸収を妨げる「要素欠乏症」を引き起こす可能性があります。施用前には土壌診断を行い、適正な量を守ることが大切です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

適切な玉ねぎの消毒時期と農薬選びのコツ

- 農薬散布における玉ねぎの消毒時期

- 主要な病気に対応する殺菌剤一覧

- 症状に合わせたおすすめの殺菌剤

- ダコニール散布に最適な時期

- 薬剤抵抗性を防ぐローテーション散布

- 計画的な玉ねぎの消毒時期で安定収穫へ

農薬散布における玉ねぎの消毒時期

農薬を用いた消毒を最も効果的に行うための鍵は、「タイミング」です。一般的に、農薬散布は病気が発生する前の「予防散布」と、発生が確認された直後の「初期防除」が基本となります。

特にべと病の場合、感染のサイクルを理解することが重要です。べと病菌は、主に秋(10月~12月)に土壌から苗に一次感染し、越冬します。そして春先(3月~5月)に気温が上昇し雨が多くなると、越冬した株から胞子が飛散して二次感染を引き起こし、一気に蔓延します。

このため、玉ねぎの消毒時期として特に重要なのは以下の2つのタイミングです。

- 秋の一次感染を防ぐ予防散布:定植後、苗が活着してから気温が下がりきるまでの時期。

- 春の二次感染を防ぐ予防散布:冬を越し、気温が上がり雨が増え始める時期。

病気が多発してからでは、薬剤の効果が十分に得られなかったり、収量減に直結したりします。地域のJAなどが発表する発生予察情報などを参考に、先手先手の予防散布を心掛けることが、安定生産への近道です。

主要な病気に対応する殺菌剤一覧

玉ねぎ栽培で使用できる殺菌剤は数多くありますが、ここでは代表的な病気と、それに対応する農薬の一例を表にまとめました。農薬を選ぶ際の参考にしてください。

農薬使用に関する重要事項

農薬の登録内容は年々変化します。実際の使用にあたっては、必ずその時点での最新の農薬登録情報を確認し、製品ラベルに記載された使用基準(対象作物、使用時期、使用回数、希釈倍数など)を厳守してください。

(参照:農薬登録情報提供システム)

| 対象病害 | 農薬名(商品名) | 系統・特徴 |

|---|---|---|

| べと病 | ジマンダイセン水和剤 | 保護殺菌剤。予防効果が主体。広範囲の病気に有効。 |

| ダコニール1000 | 保護殺菌剤。予防効果に優れ、耐雨性も高い。 | |

| リドミルゴールドMZ | 浸透移行性があり、予防効果と治療効果を併せ持つ。 | |

| ランマンフロアブル | べと病・疫病に特異的に効果が高い。予防効果が中心。 | |

| 灰色かび病 灰色腐敗病 | ロブラール水和剤 | 広範囲の糸状菌に有効。予防・治療効果を持つ。 |

| カンタスドライフロアブル | 浸透移行性があり、高い予防効果と残効性を持つ。 | |

| 白色疫病 | Zボルドー | 保護殺菌剤。有機JAS適合農薬で、べと病にも有効。 |

| 軟腐病 | アグリマイシン-100 | 抗生物質。細菌性病害に効果がある。 |

この殺菌剤一覧はあくまで一例です。この他にも多くの優れた薬剤がありますので、地域の防除指導などを参考に、圃場の状況に合った薬剤を選択してください。

症状に合わせたおすすめの殺菌剤

多くの殺菌剤の中から何を選べばよいか迷う場合、「目的」に応じて薬剤を使い分けるのがおすすめです。ここでは、3つの目的に合わせた殺菌剤の選び方を紹介します。

1. 予防を徹底したい場合

病気の発生前から定期的に散布し、菌の侵入そのものを防ぎたい場合は、「保護殺菌剤」が中心となります。これらの薬剤は、植物の表面に付着して膜を作り、病原菌の活動を抑制します。

おすすめの例:ジマンダイセン水和剤、ダコニール1000など

特徴は、幅広い病気に効果がある一方で、治療効果はあまり期待できない点です。雨で流されやすいため、展着剤の加用が効果を高めます。

2. 発生初期で食い止めたい場合

圃場で病気の発生がわずかに見られた段階では、「浸透移行性」があり、治療効果も併せ持つ薬剤が有効です。これらの薬剤は、植物体内に浸透し、すでに侵入した菌の活動を内部から抑える働きがあります。

おすすめの例:リドミルゴールドMZ、アフェットフロアブルなど

特徴は、高い治療効果と耐雨性ですが、同じ系統の薬剤を連用すると抵抗性菌が出やすいというデメリットもあります。

どの殺菌剤がおすすめか一概には言えませんが、このように目的意識を持って選ぶことが大切ですね。予防と治療、それぞれの薬剤の特性を理解して使い分けることが、防除成功の秘訣です。

ダコニール散布に最適な時期

「ダコニール1000」は、多くの玉ねぎ農家が使用する代表的な保護殺菌剤の一つです。その効果を最大限に引き出すためには、散布するタイミングが非常に重要になります。

結論から言うと、ダコニール散布に最適な時期は、べと病などの病原菌が感染活動を始める前です。ダコニールは、植物の表面をコーティングして病原菌の侵入を防ぐ「予防効果」に特化した薬剤であり、すでに発病してしまった病斑を治す「治療効果」は期待できません。

そのため、具体的には以下の時期が散布の適期となります。

- 秋の予防散布:11月~12月頃、定植した苗が活着し、べと病の一次感染が懸念される時期。

- 春の予防散布:2月下旬~3月頃、気温が上昇し始め、雨が多くなる前に二次感染を防ぐ目的で散布。

ダコニール使用のポイント

ダコニールは保護殺菌剤であるため、「病気が発生してから」ではなく「発生する前に」散布するのが鉄則です。また、薬剤が葉の表面にしっかりと付着することが重要なので、薬液が付きにくいネギ類には、浸達性の高い展着剤を加えることを強く推奨します。

薬剤抵抗性を防ぐローテーション散布

特定の病気に対して、同じ系統の殺菌剤を連続して使用していると、その薬剤が効かない「薬剤抵抗性菌」が出現するリスクが高まります。一度抵抗性菌が圃場で優占してしまうと、防除が非常に困難になり、安定生産の大きな脅威となります。

このリスクを回避するために不可欠なのが、「ローテーション散布」です。これは、作用性の異なる薬剤を輪番で(順番に)使用することで、特定の薬剤に対する抵抗性の発達を防ぐという考え方です。

多くの農薬には、作用する仕組みを分類した「FRACコード(フラックコード)」という番号が付与されています。ローテーションを組む際は、このFRACコードが異なる薬剤を組み合わせて散布計画を立てるのが基本です。

ローテーション散布の具体例(べと病対策)

あくまで一例ですが、以下のように作用性の異なる薬剤を組み合わせます。

1回目:保護剤(例:ジマンダイセン水和剤 [FRACコード: M3])

↓

2回目:浸透移行性剤(例:リドミルゴールドMZ [FRACコード: 4 + M3])

↓

3回目:異なる系統の剤(例:ランマンフロアブル [FRACコード: 21])

このように、異なる系統の薬剤を挟むことで、抵抗性菌の出現を効果的に抑制できます。

効果的な防除を継続するためにも、単一の薬剤に頼るのではなく、計画的なローテーション散布を必ず実践しましょう。

計画的な玉ねぎの消毒時期で安定収穫へ

ここまで、玉ねぎの病害対策と消毒時期について解説してきました。最後に、安定した収穫を実現するための重要なポイントをまとめます。

- 玉ねぎ栽培の成功は病害虫の管理が大きく左右する

- 対策の第一歩は病気の症状を正しく見分けること

- 特にべと病は感染力が強く初期症状の見逃しは禁物

- 病気の原因が細菌か糸状菌かで有効な薬剤は異なる

- 防除計画は生育ステージに合わせて体系的に立てる

- 播種前の土壌消毒は苗床期の病気を防ぐ基本

- 定植期は健全な苗を選び排水対策を徹底する

- 生育期、特に春先はべと病の二次感染に最大級の警戒を

- 石灰による土壌改良は病原菌が住みにくい環境を作る

- 農薬散布の基本は病気発生前の予防散布

- 保護殺菌剤と治療効果のある殺菌剤を使い分ける

- ダコニールのような保護剤は感染前に散布することが鉄則

- 同じ薬剤の連用は薬剤抵抗性菌の発生リスクを高める

- 作用性の異なる薬剤によるローテーション散布を必ず行う

- 地域の発生予察情報を活用し最適な散布タイミングを見極める

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/