ズッキーニを家庭菜園や畑で育てていると、「連作障害」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。順調に育っていたはずなのに、年々収穫量が減ったり、病気にかかりやすくなったりするのは、もしかしたら連作障害が原因である可能性があります。

この記事では、多くの栽培者が直面するズッキーニの連作障害について、その具体的な症状から、すぐに実践できる対策までを詳しく解説します。さらに、連作を避けるための後作選びのポイントや、共に育てることで良い影響が期待できるコンパニオンプランツ、逆に注意すべき相性の悪い野菜についても触れていきます。

正しい知識を身につけ、毎年豊かな収穫を目指しましょう。

- 連作障害の具体的な症状と原因がわかる

- 推奨される栽培間隔や土壌管理などの対策を学べる

- 次に植えるべき後作作物や相性の良い植物が明確になる

- 健全な生育を促すための肥料や栽培のコツを習得できる

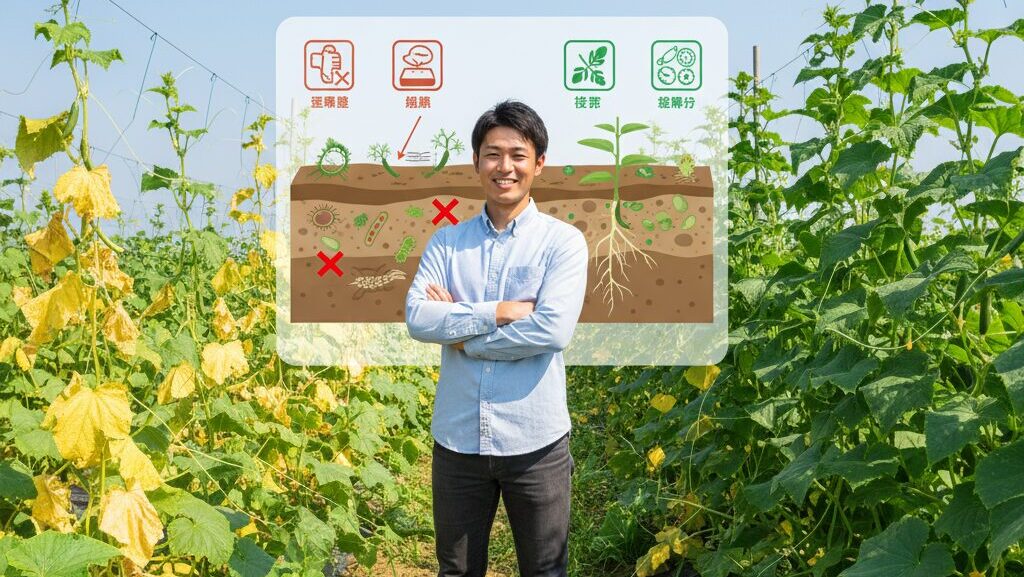

ズッキーニの連作障害とは?主な症状と原因

- 連作障害によって引き起こされる症状

- 栽培間隔は最低でも何年空けるべきか

- 土壌病害虫と連作障害の関係性

- ズッキーニと相性の悪い野菜の組み合わせ

- コンパニオンプランツによる生育への影響

連作障害によって引き起こされる症状

ズッキーニの連作障害は、目に見える形で株の生育に悪影響を及ぼします。これらの症状は、土壌環境の悪化が主な原因であり、早期に気づいて対策を講じることが重要です。

主な症状として、まず「生育不良」が挙げられます。これは、株全体の成長が停滞し、本来の大きさに育たない状態を指します。葉の色が薄くなったり、黄色っぽくなったりするクロロシス症状が見られることも少なくありません。また、正常な形の実ができず、先細り果や奇形果の割合が増えるのも特徴の一つです。

次に、「病気の多発」も深刻な問題です。特定の病原菌が土壌に蓄積することで、うどんこ病や疫病、つる割れ病といった土壌伝染性の病害が頻繁に発生しやすくなります。一度発症すると薬剤での防除が難しくなるケースもあり、収穫を待たずに株が枯れてしまうこともあります。

これらの結果として、最終的に「収穫量の著しい減少」につながります。花の数が減ったり、受粉しても実が大きくならずに腐ってしまったりと、収穫量が前年と比べて明らかに落ち込んできた場合は、連作障害を疑うべきサインと言えるでしょう。

連作障害のサインを見逃さない

生育不良、病気の多発、収穫量の減少は連作障害の三大症状です。特に、毎年同じ場所で栽培している場合は注意深く株の状態を観察してください。

栽培間隔は最低でも何年空けるべきか

連作障害を回避するための最も基本的かつ効果的な方法は、「輪作(りんさく)」、つまり栽培間隔を空けることです。土壌環境を一度リセットし、特定の病原菌や害虫の密度を自然に減少させる時間を与えることが目的となります。

ズッキーニはウリ科の野菜の中では比較的、連作障害が出にくい作物とされています。しかし、これは全く問題ないという意味ではありません。安定した品質と収量を長期的に維持するためには、最低でも1〜2年は同じ場所での栽培を避けることが強く推奨されます。

「ズッキーニは連作に強い」という情報を鵜呑みにするのは危険です。特に家庭菜園のような限られたスペースでは土壌疲弊が起こりやすいため、意識的に場所を変える計画を立てることが、結果的に長く楽しむ秘訣ですよ。

理想を言えば、3〜4年の輪作サイクルを組むのがベストです。ウリ科以外の野菜、例えばマメ科やナス科、アブラナ科の野菜を間に挟むことで、土壌の生物多様性が保たれ、より健全な状態を維持できます。

輪作の基本

同じ「科」の野菜を連続して栽培しないことが原則です。ズッキーニはウリ科なので、次はマメ科(土壌を肥沃にする)、その次はアブラナ科、といったように異なる科の野菜をローテーションさせましょう。

土壌病害虫と連作障害の関係性

連作障害の直接的な引き金となるのは、目には見えない土壌中の病原菌や害虫の増加です。同じ作物を栽培し続けると、その作物を好む特定の微生物やセンチュウが土壌中で選択的に増殖し、生態系のバランスが大きく崩れてしまいます。

ズッキーニ栽培で特に問題となるのが、カビの一種であるフザリウム菌などが引き起こす「つる割れ病」や「萎凋病(いちょうびょう)」です。これらの病原菌は土壌中で長く生存するため、一度蔓延すると防除が非常に困難になります。

また、根に寄生する「ネコブセンチュウ」も厄介な存在です。センチュウが根に寄生すると、コブができて養分や水分の吸収が妨げられ、株全体の生育が悪化します。これらの病害虫は連作によって密度が高まり、被害を深刻化させるのです。

| 種類 | 病害虫名 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 病原菌(カビ) | フザリウム菌 | つる割れ病、萎凋病などを引き起こし、日中に株がしおれ、やがて枯死する。 |

| 病原菌(カビ) | ピシウム菌 | 苗立枯病の原因となり、地際部が腐敗して苗が倒れる。 |

| 害虫 | ネコブセンチュウ | 根に大小のコブを形成し、養水分の吸収を阻害。株の生育が著しく悪化する。 |

このように、連作は特定の病害虫にとって好都合な環境を作り出してしまいます。輪作を行うことは、これらの病害虫の「食料」を断ち、その連鎖を断ち切るための最も有効な手段の一つなのです。

ズッキーニと相性の悪い野菜の組み合わせ

連作障害対策は、時間的な間隔(輪作)だけでなく、空間的な配置(混植)にも注意が必要です。ズッキーニのすぐ近くに植えるべきではない、相性の悪い野菜が存在します。

最も注意すべきなのは、ズッキーニと同じウリ科の野菜です。これらは、好む養分や根を張る深さが似ているため、お互いの生育に必要なリソースを奪い合う「競合」が起こりやすくなります。さらに、共通の病害虫(特にうどんこ病など)を呼び寄せ、感染を広げるリスクが非常に高まります。

ウリ科の野菜との混植は絶対に避ける

以下の野菜はズッキーニと同じウリ科です。隣同士に植え付けたり、同じ畝で栽培したりするのは避けましょう。

- キュウリ

- カボチャ(つるあり・つるなし含む)

- スイカ

- メロン

- ゴーヤ

- ヘチマ

また、トウモロコシのように背が高くなる植物も、植える位置によってはズッキーニの日当たりを遮ってしまい、生育不良の原因となることがあるため注意が必要です。栽培計画を立てる際は、植物ごとの性質を理解し、お互いの成長を妨げない配置を心がけましょう。

コンパニオンプランツによる生育への影響

相性の悪い野菜がある一方で、一緒に植えることでお互いに良い影響を与え合う「コンパニオンプランツ(共栄作物)」も存在します。これらをうまく活用することで、ズッキーニの生育を助け、病害虫のリスクを減らすことができます。

代表的なコンパニオンプランツには、以下のようなものがあります。

長ネギ、タマネギ、ニラ

これらのネギ類は、根に共生する「拮抗菌(きっこうきん)」の働きにより、土壌中の病原菌の活動を抑える効果が期待できます。特に、つる割れ病などの土壌病害の予防に役立つとされ、ズッキーニの株間に植えるのが効果的です。

マリーゴールド

マリーゴールドの根から出る分泌物には、土中のネコブセンチュウを抑制する効果があることで知られています。畑の周りや畝間に植えることで、センチュウの密度を下げる助けとなります。また、その鮮やかな花はアブラムシの天敵であるテントウムシなどを呼び寄せる効果も期待できます。

ラッカセイ、エダマメ(マメ科)

マメ科の植物は、根に「根粒菌(こんりゅうきん)」が共生しており、空気中の窒素を植物が利用できる形に変えて土壌を肥沃にしてくれます。また、ラッカセイのように地面を這うように広がる植物は、マルチング効果で株元の乾燥や泥はねを防ぎ、病気の予防にもつながります。

コンパニオンプランツは万能薬ではない

コンパニオンプランツは、あくまで病害虫のリスクを「軽減」する補助的な役割です。これだけで全ての連作障害が解決するわけではありません。輪作や適切な土づくりといった基本的な対策と組み合わせることが重要です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

ズッキーニの連作障害を防ぐための具体的対策

- すぐに実践できる連作障害の対策

- 輪作計画における後作の選び方

- 土壌改良に効果的なおすすめの肥料

- 堆肥を活用した土づくりの重要性

- 健全な生育を促す栽培管理のコツ

- まとめ:ズッキーニの連作障害を克服する

すぐに実践できる連作障害の対策

連作障害を防ぐためには、日々の栽培管理の中で実践できる基本的な対策を積み重ねることが不可欠です。専門的な知識や資材がなくても、今日から始められる有効な方法がいくつかあります。

1. 残渣(ざんさ)の適切な処理

収穫が終わった後の株や葉、根などの残渣は、病原菌や害虫の温床になります。これらを畑にすき込んでしまうと、病原菌が土壌中で越冬し、翌年の発生源となりかねません。収穫後の株は、必ず畑の外に持ち出して適切に処分しましょう。これは連作障害対策の基本中の基本です。

2. 適切な土壌pHの管理

ズッキーニは、pH6.0〜6.5の弱酸性から中性の土壌を好みます。日本の土壌は酸性に傾きやすいため、植え付けの2週間ほど前に苦土石灰などを施して、適切なpHに調整することが重要です。土壌のpHバランスが崩れると、特定の病原菌が繁殖しやすくなります。

3. 水はけの改善

ズッキーニは過湿を嫌う野菜です。水はけが悪いと根腐れを起こしやすくなるだけでなく、疫病などの病気が発生しやすくなります。畝を高くする「高畝(たかうね)」にしたり、畝の間に溝を掘ったりして、水はけの良い環境を確保しましょう。

対策のポイント

連作障害の対策は、特別なことではありません。「病原菌の温床を残さない」「作物が好む土壌環境を整える」という、植物栽培の基本を丁寧に行うことが、最も効果的な予防策となります。

輪作計画における後作の選び方

前述の通り、連作障害を防ぐには輪作が非常に重要です。ズッキーニ(ウリ科)を収穫した後に、次に何を植えるかという「後作(こうさく)」の選び方が、土壌環境を健全に保つための鍵となります。

後作を選ぶ際の基本的な考え方は、「異なる科の野菜を植える」ことです。これにより、土壌中の特定の養分が枯渇するのを防ぎ、病害虫の連鎖を断ち切ることができます。

| 科名 | 野菜の例 | 後作として植えるメリット |

|---|---|---|

| イネ科 | トウモロコシ、ソルガム | 根が深く張り、土壌の物理性を改善する(土をほぐす)。多くの土壌病原菌に対して抑制的に働く効果も期待できる。 |

| マメ科 | エダマメ、ソラマメ、インゲン | 根粒菌の働きで土壌に窒素を供給し、土を肥沃にする。 |

| アブラナ科 | ハクサイ、キャベツ、ブロッコリー | ウリ科とは必要とする養分が異なるため、土壌の養分バランスを整えるのに役立つ。 |

| ヒガンバナ科 | タマネギ、ネギ、ニンニク | 特有の根圏微生物が土壌病害を抑制する効果が期待できる。コンパニオンプランツとしても有効。 |

後作で避けるべき野菜

言うまでもありませんが、ズッキーニの後作として、キュウリやカボチャなどのウリ科野菜を植えるのは絶対に避けてください。また、ダイコンやニンジンなどの根菜類も、ウリ科の作物が残した土壌病害の影響を受けることがあるため、相性が良くないとされています。

ズッキーニの収穫は夏から秋にかけて続くため、その後作としては、秋から冬にかけて栽培できるタマネギやハクサイ、ブロッコリーなどが栽培スケジュール的にも適しています。

土壌改良に効果的なおすすめの肥料

連作障害に強い土壌を作るためには、化学肥料だけに頼るのではなく、土壌そのものを改良する視点が重要です。特に、土壌の物理性や生物性を高める有機物の投入が効果的です。

ズッキーニの栽培では、次々と実がなるため多くの肥料を必要とします。しかし、生育初期に窒素分が多すぎると、葉ばかりが茂って実がつきにくくなる「つるぼけ」という状態になりやすいため注意が必要です。そのため、元肥は控えめにし、収穫が始まってから追肥で補うのが基本となります。

元肥におすすめの肥料

元肥には、効果がゆっくりと長く続く「緩効性肥料」や有機質肥料が適しています。

- 堆肥(たいひ):牛ふん堆肥やバーク堆肥など。土をふかふかにし、保水性や排水性を高める土壌改良効果が非常に高いです。

- ぼかし肥:油かすや米ぬかなどを発酵させた有機肥料。微生物を増やし、土壌の生物性を豊かにします。

- 有機配合肥料:有機質と化学肥料がバランス良く配合されたもの。初心者でも使いやすいのが特徴です。

追肥におすすめの肥料

追肥には、すぐに効果が現れる「速効性肥料」が適しています。収穫が始まったら、2〜3週間に1回のペースで施します。

- 化成肥料(8-8-8など):窒素・リン酸・カリがバランス良く含まれており、多くの野菜に使えます。株元から少し離れた場所に施し、土と軽く混ぜ合わせます。

- 液体肥料(液肥):葉の色が薄いなど、肥料切れのサインが見られた場合に即効性があります。水で薄めて水やり代わりに与えます。

肥料選びのポイント

肥料の袋に記載されている「N-P-K」は、それぞれ「窒素-リン酸-カリ」の含有率を示しています。ズッキーニはこれらがバランス良く含まれている肥料を好みます。特定の成分に偏らず、バランスの取れた肥料を選ぶことが大切です。

堆肥を活用した土づくりの重要性

連作障害に強い土壌、すなわち「地力」のある土壌を作る上で、堆肥の活用は最も重要と言っても過言ではありません。堆肥は、単に植物に栄養を与えるだけでなく、土壌環境そのものを根本から改善する力を持っています。

堆肥を土に混ぜ込むことで、以下のような多くのメリットがあります。

- 土壌の物理性の改善:土の粒子同士がくっつき、「団粒構造」が発達します。これにより、土がふかふかになり、水はけと水もちのバランスが良い理想的な状態になります。根が伸びやすくなり、植物が健全に育つ土台ができます。

- 土壌の化学性の改善:堆肥に含まれる腐植(ふしょく)は、肥料の成分を保持し、必要な時に植物が吸収しやすくする働き(保肥力)を高めます。急激なpHの変動を抑える緩衝能も向上します。

- 土壌の生物性の改善:堆肥は、土壌中の多様な微生物のエサとなります。これにより、有益な微生物が増え、病原菌の活動を抑制することにつながります。土壌の生物相が豊かになることで、連作障害が起こりにくい環境が作られるのです。

化学肥料が「サプリメント」だとすれば、堆肥は「バランスの取れた食事」のようなものです。目先の生育だけでなく、10年後も豊かな収穫ができる畑を目指すなら、堆肥を中心とした土づくりをぜひ習慣にしてください。

植え付けの2〜3週間前には、完熟した牛ふん堆肥やバーク堆肥を1平方メートルあたり2〜3kgほど投入し、よく耕しておくことが理想的です。

健全な生育を促す栽培管理のコツ

連作障害のリスクを減らし、ズッキーニを健全に育てるためには、日々の細やかな管理も重要です。株の負担を減らし、風通しを良くすることが病害予防につながります。

下葉刈り(下葉かき)

ズッキーニは成長するにつれて葉が大きく茂り、株元が密集して風通しが悪くなります。湿気がこもると、うどんこ病などの原因となるため、実を1つ収穫したら、そのすぐ下にある古い葉を1枚切り取る習慣をつけましょう。これにより、株の中心部まで日光が当たりやすくなり、病気の予防だけでなく、次の実の成長を促す効果も期待できます。

適切な追肥と水やり

ズッキーニは「肥料食い」とも言われるほど、生育期間中に多くの養分を必要とします。前述の通り、収穫が始まったら定期的な追肥を欠かさないでください。肥料切れを起こすと株が弱り、病気に対する抵抗力も落ちてしまいます。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。特に夏場の乾燥期には、水切れに注意しましょう。ただし、常に土が湿っている状態は根腐れの原因になるため、メリハリをつけることが大切です。

人工授粉で確実に着果させる

確実に実をつけさせるためには、人工授粉が有効です。特に、家庭菜園で株数が少ない場合や、訪れる昆虫が少ない環境では、人工授粉を行うことで収穫量が安定します。朝9時頃までに、雄花を摘み取って花びらを取り除き、雌花の先端(柱頭)に花粉を優しくこすりつけましょう。受粉がうまくいかないと実が大きくならず、株の体力を無駄に消耗させてしまいます。

栽培管理の3つの柱

- 下葉刈りで風通しを良くする

- 追肥で肥料切れを防ぐ

- 人工授粉で株の負担を減らす

これらの丁寧な管理が、株を健康に保ち、結果的に連作障害に強い状態を維持することにつながります。

まとめ:ズッキーニの連作障害を克服する

この記事では、ズッキーニの連作障害について、その原因から具体的な対策までを多角的に解説しました。連作障害は一度発生すると回復が難しい問題ですが、正しい知識を持って計画的に栽培することで、そのリスクを大幅に軽減することが可能です。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- ズッキーニの連作障害は生育不良や病気の多発を引き起こす

- 主な原因は土壌の養分バランスの偏りと特定の病原菌の増加

- 同じ場所での栽培は最低でも1〜2年は空けるのが理想

- 輪作計画ではウリ科以外の野菜を後作に選ぶ

- 後作にはイネ科のトウモロコシやマメ科のエダマメが適している

- ウリ科の野菜(キュウリ、カボチャなど)との混植は避けるべき

- 長ネギやマリーゴールドは有効なコンパニオンプランツとなる

- 対策の基本は収穫後の残渣を畑に残さないこと

- 畝を高くして水はけの良い環境を確保する

- 堆肥を積極的に活用し地力のある土づくりを心がける

- 堆肥は土の物理性・化学性・生物性を総合的に改善する

- 元肥は控えめにし収穫開始後の追肥で草勢を維持する

- 実を収穫するごとに下葉を1枚切り取り風通しを良くする

- 定期的な追肥と適切な水やりで株の健康を保つ

- 人工授粉は着果を安定させ株の消耗を防ぐ助けとなる

これらのポイントを参考に、ぜひ連作障害に負けないズッキーニ栽培に挑戦してみてください。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/