トマトの収穫後、次の作付けに頭を悩ませていませんか?

「連作障害 トマトの後」と検索されたあなたは、収量を安定させるために後作に良い野菜や、逆に後作として植えてはいけない野菜について、プロ向けの具体的な情報を求めていることでしょう。

収量を維持するためには、この問題をどうにかして防ぐにはどうすれば良いのか、効果的な土壌改良の方法は何か、そして可能であれば同じ圃場でトマトを連作したいという切実な思いがあるかもしれません。

この記事では、営利農家の視点からトマトの連作障害を乗り越えるための具体的な後作選びと、長期的な土壌管理の技術を詳しく解説します。

- トマトの連作障害を避けるための後作作物の選定基準

- 収量を維持するためのプロが行う土壌改良の具体的な手法

- 連作を可能にするための太陽熱消毒や接ぎ木苗などの専門技術

- 長期的な視点での健全な土壌環境の構築方法

連作障害 トマトの後の後作選びで失敗しない知識

- トマトの後作に良い野菜の選び方

- 後作で植えてはいけない野菜と理由

- トマト後作にスナップエンドウは有効か

- トマトの後作に大根は避けるべきか

- トマトの連作障害を防ぐには輪作が基本

トマトの後作に良い野菜の選び方

トマトの収穫後に次に何を植えるかは、翌年の収量を左右する非常に重要な判断です。結論から言うと、トマトの後作にはアブラナ科、マメ科、ヒユ科、キク科の野菜が適しています。これらの科に属する野菜を植えることで、土壌中の特定の養分が枯渇するのを防ぎ、病害虫のリスクを分散させることが可能になります。

なぜなら、トマトはナス科の作物であり、特有の病原菌(青枯病、萎凋病など)を土壌中に残しやすい性質があるからです。科の異なる野菜を栽培することで、これらの病原菌の連鎖を断ち切り、土壌環境をリセットする効果が期待できます。特に、マメ科の野菜は根粒菌の働きで空気中の窒素を土壌に固定してくれるため、地力の回復に大きく貢献します。

後作におすすめの野菜リスト

| 科 | 代表的な野菜 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| アブラナ科 | キャベツ、ブロッコリー、ハクサイ、コマツナ、カブ | 病害虫の抑制、土壌養分のバランス改善 |

| マメ科 | エダマメ、インゲン、ソラマメ | 土壌への窒素供給、地力の回復 |

| ヒユ科 | ホウレンソウ | 異なる養分吸収による土壌バランスの是正 |

| キク科 | レタス、シュンギク | 病害リスクの低減 |

| ネギ類 | タマネギ、長ネギ | 土壌病害の抑制効果(拮抗作用) |

また、農学博士の木嶋利男先生によると、トマトが持つアレロパシー(他感作用)によって、株元周辺には雑草が生えにくい環境が作られます。これはネキリムシの産卵場所を減らすことにつながるため、トマトの跡地はチンゲンサイやコマツナといった葉物野菜の栽培に適しているという利点もあります。

後作で植えてはいけない野菜と理由

トマトの後作として、絶対に避けなければならないのが同じナス科の野菜です。これにはナス、ピーマン、ジャガイモ、ししとうなどが含まれます。同じ科の作物を連続して栽培すると、連作障害のリスクが著しく高まるため注意が必要です。

主な理由として、共通の土壌病害や害虫が土壌中に蓄積し、爆発的に増加する可能性が挙げられます。例えば、トマトで問題となる青枯病や萎凋病、褐色根腐病などは、ナスやピーマンにも共通して発生します。一度これらの病気が圃場に定着すると、根絶は非常に困難となり、数年間にわたって収量の大幅な低下を引き起こすことになりかねません。

後作に不適切な野菜とそのリスク

ナス科の野菜 (ナス、ピーマン、ジャガイモなど)

共通の土壌病害(青枯病、萎凋病など)が蔓延し、収穫が壊滅的になるリスクがあります。土壌中の特定の養分が偏って消費されるため、生育不良も起こしやすくなります。

ウリ科の野菜 (キュウリ、スイカ、メロンなど)

ネコブセンチュウなど共通の土壌害虫が増殖しやすく、互いの生育を阻害することがあります。養分の競合も起こりやすいため、後作には推奨されません。

特に、秋作としてジャガイモの栽培を検討するケースがありますが、トマトと同じナス科であるため絶対に避けるべきです。健全な土壌を維持し、長期的に安定した経営を行うためには、「同じ科の作物は続けない」という原則を徹底することが何よりも重要になります。

トマト後作にスナップエンドウは有効か

トマトの後作として、スナップエンドウを含むマメ科の野菜は非常に有効な選択肢です。マメ科植物の最大の特徴は、根に共生する「根粒菌」の存在にあります。この根粒菌は、空気中の窒素を植物が利用できる形に変えて土壌に供給する「窒素固定」という働きを持っています。

トマトは生育期間中に多くの窒素を消費するため、収穫後の土壌は窒素が不足しがちです。ここにスナップエンドウのようなマメ科作物を栽培することで、化学肥料に頼らずとも自然な形で土壌の窒素分を回復させることができます。これは、土壌環境への負荷を減らし、持続可能な農業を実践する上で大きなメリットと言えるでしょう。

マメ科作物を後作にするメリット

- 地力の回復: 根粒菌による窒素固定で、土壌の肥沃度を高めます。

- 土壌構造の改善: 深く張る根が土を耕し、団粒構造を促進して水はけや通気性を良くします。

- 病害リスクの低減: ナス科とは異なる科であるため、病害の連鎖を断ち切る効果が期待できます。

このように、トマトの後作にスナップエンドウを取り入れることは、土壌改良と次作の収量安定の両面から見て、非常に合理的な栽培計画です。肥料コストの削減にも繋がるため、経営的な観点からも積極的に検討する価値があります。

トマトの後作に大根は避けるべきか

トマトの後作として大根を栽培することについては、注意が必要です。一般的に、大根などの根菜類は、トマトの栽培によって土壌中に増加する可能性のある「ネコブセンチュウ」の被害を受けやすいとされています。センチュウの密度が高い圃場で栽培すると、根が分岐したり、表面にこぶができたりして商品価値が著しく損なわれる恐れがあるのです。

特に、トマトの生育が悪かった圃場や、過去にセンチュウ被害が確認されている場合は、後作に大根を選ぶのはリスクが高いと言わざるを得ません。

一方で、「大根の連作をすると甘い大根ができる」といった経験則を持つ生産者もおり、一概に否定できない側面もあります。しかし、これは土壌の状態が非常に良好であることが前提です。営利栽培においては、リスクを避けるという意味で、トマトの直後に大根を栽培するのは慎重に判断すべきでしょう。

もし後作に大根を導入したい場合は、事前に土壌診断を行いセンチュウの密度を確認したり、マリーゴールドなどの対抗植物を栽培してセンチュウ密度を低減させたりといった対策を講じることが推奨されます。

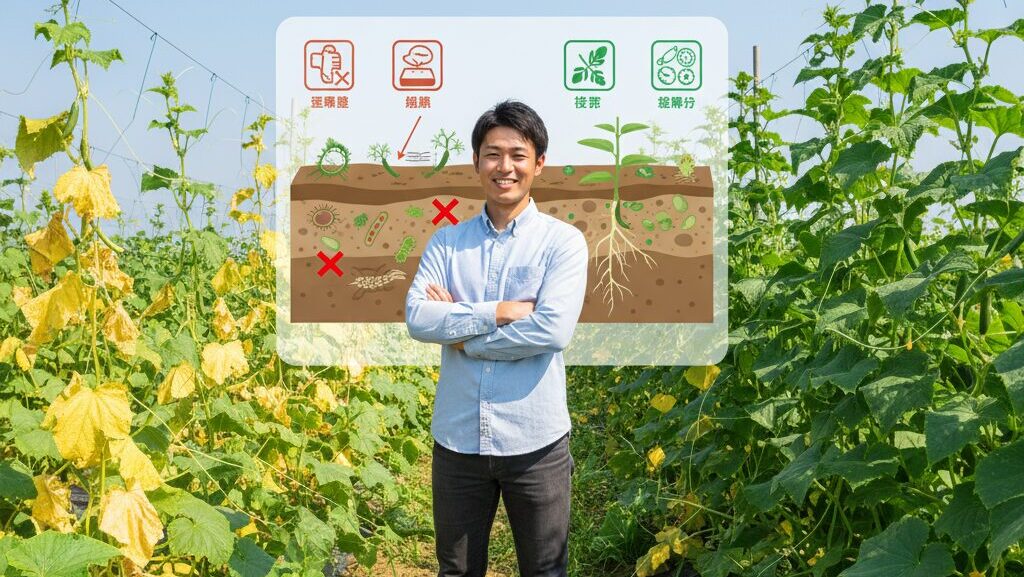

トマトの連作障害を防ぐには輪作が基本

トマトの連作障害を防ぐための最も基本的かつ効果的な対策は、「輪作(りんさく)」を計画的に実施することです。輪作とは、同じ圃場で異なる科の作物を順番に栽培する体系のことを指します。これは古くから伝わる農業技術であり、持続的な土地利用の根幹をなすものです。

輪作を行うことで、以下のような複数のメリットが期待できます。

- 病害虫の抑制: 特定の作物に寄生する病原菌や害虫の密度が土壌中で高まるのを防ぎます。

- 養分バランスの維持: 作物によって必要とする養分の種類や量が異なるため、土壌中の特定の栄養素が枯渇するのを防ぎます。

- 土壌物理性の改善: 根の張り方が異なる作物を組み合わせることで、土壌が固くなるのを防ぎ、団粒構造を維持します。

- 雑草の抑制: さまざまな作物を栽培することで、特定の雑草が優勢になるのを防ぐ効果もあります。

理想的な輪作年限

トマトなどのナス科野菜の場合、連作障害のリスクを確実に避けるためには、同じ場所で再び栽培するまでに3〜5年の間隔を空けることが理想とされています。スペースに限りがある場合でも、最低2〜3年は空けるように計画を立てることが重要です。どこに何を植えたかを記録する栽培ノートを作成し、数年単位でのローテーションを管理しましょう。

輪作は、単に連作障害を避けるための消極的な手段ではありません。土壌を健全に保ち、長期的に安定した収量を確保するための、積極的な土壌管理技術であると理解することが大切です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

プロが実践する連作障害 トマトの後の土壌管理術

- 収量を維持する土壌改良のポイント

- 太陽熱消毒と土壌病害の抑制

- 接ぎ木苗の活用と耐病性の向上

- 排水性改善が連作障害対策の鍵

- トマトを連作したいプロ農家の技術

収量を維持する土壌改良のポイント

連作障害を抑制し、継続的に高い収量を維持するためには、後作の選定と並行して積極的な土壌改良に取り組むことが不可欠です。プロの生産者が重視するのは、化学肥料だけに頼るのではなく、有機物の投入による土壌の総合的な健全化です。

有機物の積極的な投入

完熟堆肥や腐葉土、バーク堆肥などの有機物を土壌に投入することは、土壌改良の基本中の基本です。有機物は、土壌の物理性を改善し、団粒構造を促進します。これにより、通気性や保水性が向上し、作物の根が健全に生育できる環境が整います。また、多様な微生物の餌となり、土壌生態系を豊かにする効果もあります。

27年間トマトの連作を成功させている北海道の農家、いわもとふぁーむ様の事例では、化成肥料の使用を抑え、有機物と微生物資材(納豆菌、腐植酸など)を中心とした土づくりが、連作障害を出さない秘訣であると述べられています。これは、土壌そのものの力を引き出すことの重要性を示唆しています。

土壌微生物の活性化

健全な土壌には、多種多様な微生物が生息しており、これらが互いにバランスを取り合うことで、特定の病原菌が異常繁殖するのを抑制しています。有機物の投入は、これらの有益な微生物を増やすための最も効果的な方法です。微生物が活発に活動することで、有機物が分解されて作物が吸収しやすい栄養に変わるだけでなく、病原菌に対する拮抗作用も期待できます。市販の微生物資材を活用することも、特定の土壌問題を改善する上で有効な手段となり得ます。

太陽熱消毒と土壌病害の抑制

どうしても同じ場所で連作せざるを得ない場合や、土壌病害の発生が特に懸念される圃場において、非常に効果的なのが太陽熱消毒です。これは、薬剤を使わずに太陽の熱エネルギーを利用して土壌中の病原菌や害虫、雑草の種子を死滅させる物理的な消毒方法です。

特にトマトで問題となる青枯病や萎凋病などの糸状菌(カビ)は熱に弱いため、この方法は高い効果を発揮します。実施に適しているのは、日差しが最も強く、気温が高い7月下旬から8月にかけての時期です。

太陽熱消毒の基本的な手順

- 残渣の除去と耕うん: トマトの収穫後、根や茎などの残渣をきれいに取り除き、堆肥などの有機物を投入して深く耕します。

- 畝立てと灌水: 畝を立て、土壌全体が十分に湿るようにたっぷりと水を撒きます。水分は熱伝導を高めるために不可欠です。

- ビニール被覆: 透明なビニールマルチやポリフィルムで、空気が入らないように畝全体を隙間なく覆います。裾は土でしっかりと埋め、密閉状態を作ります。

- 消毒期間: 晴天が続く状態で、30日〜40日間そのまま放置します。期間中、土壌の地温は60℃近くまで上昇し、病原菌が死滅します。

- ビニールの除去: 期間が終了したらビニールを剥がし、土が乾いたら次の作付け準備を行います。

太陽熱消毒は非常に有効ですが、有益な微生物にも影響を与える可能性があります。消毒後は、改めて堆肥などの有機物を施用し、土壌の微生物相を回復させることが望ましいです。

接ぎ木苗の活用と耐病性の向上

連作障害、特に土壌病害に対する強力な対策として、接ぎ木苗の利用が広く行われています。接ぎ木苗とは、収穫したい品種(穂木)を、病害に強い性質を持つ別の品種(台木)に接いで育てた苗のことです。

台木には、青枯病や萎凋病、ネコブセンチュウなど、特定の土壌病害に対して強い抵抗性を持つ品種が選ばれます。これにより、穂木自体は病害に弱くても、土壌からの病原菌の侵入を防ぎ、健全な生育を維持することが可能になります。特に連作が避けられない圃場では、接ぎ木苗の利用は必須の技術と言っても過言ではありません。

接ぎ木苗のメリットと注意点

メリット

- 特定の土壌病害に対して高い抵抗力を発揮する。

- 根張りが旺盛な台木が多く、生育が促進され増収につながる場合がある。

- 連作障害のリスクを大幅に低減できる。

注意点

苗の価格が通常の苗(実生苗)よりも高価です。また、台木が持つ耐病性は万能ではなく、対象外の病害には効果がありません。「接ぎ木苗を使っているから安心」と過信せず、土壌改良や輪作といった基本的な対策と組み合わせることが重要です。

接ぎ木苗は、連作障害という困難な課題に対する有効な解決策の一つですが、あくまで対策の一環と捉え、総合的な土壌管理を怠らないようにしましょう。

排水性改善が連作障害対策の鍵

連作障害の原因となる土壌病原菌の多くは、過湿な環境を好んで繁殖します。そのため、圃場の排水性を改善し、水はけの良い土壌環境を維持することは、連作障害対策の根本的な鍵となります。

前述のいわもとふぁーむ様の事例でも、連作障害を出さないための最も大切なこととして「排水性」が挙げられています。特に、元々水田だった場所を畑に転換した圃場などは、地下に硬い鋤床層(すきどこそう)が存在し、水はけが悪いケースが少なくありません。

水が滞留する土壌では、根が酸素不足に陥って健全な生育ができないだけでなく、根腐れや病害の温床となります。これをいかに改善するかが、長期的な成功の分かれ道です。

プロが実践する排水対策

- 暗渠(あんきょ)の施工: 圃場の地下に穴の開いたパイプなどを埋設し、余分な水を強制的に排出する最も確実な方法です。初期投資はかかりますが、効果は絶大です。

- 高畝にする: 作物を植える畝を高くすることで、根が直接水に浸かるのを防ぎます。これは最も手軽で基本的な排水対策です。

- サブソイラによる心土破砕: トラクターに取り付けた爪で、鋤床層を物理的に破壊し、水の縦方向への浸透を促進します。

- 有機物の投入: 継続的な有機物の投入は、土壌の団粒化を進め、結果的に水はけと水持ちのバランスが良い土壌を作り上げます。

これらの対策を組み合わせ、常に土壌が「適湿」を保てる環境を作ることが、病害に強く、作物がのびのびと育つ土壌の基本条件となります。

トマトを連作したいプロ農家の技術

これまで解説してきた対策は、すべて「トマトを連作したい」という生産者の要望に応えるための技術です。理想は数年間の輪作ですが、経営上の理由などからそれが難しい場合、プロの農家は以下の技術を総合的に組み合わせて連作障害のリスクを管理しています。

連作を可能にする総合的管理術

1. 徹底した土壌診断と物理性の改善

まず、自らの圃場の状態を正確に把握します。土壌診断でpHや養分バランス、EC値(電気伝導度)を確認し、過剰な養分をリセットすることから始めます。同時に、サブソイラや暗渠などで徹底的に排水性を確保します。

2. 有機物と微生物による土壌生態系の再構築

化学肥料への依存を減らし、大量の完熟堆肥や緑肥をすき込みます。これにより、土壌の物理性を改善すると同時に、多様な微生物が住みやすい環境を作り、特定の病原菌が優勢になるのを抑制します。

3. 太陽熱消毒による病原菌密度のリセット

定植前には、夏の高温期を利用して太陽熱消毒を実施します。これにより、前作で蓄積した病原菌の密度を物理的に大きく減少させ、クリーンな状態で栽培をスタートさせます。

4. 最適な接ぎ木苗の選択

自らの圃場で問題となっている病害(青枯病、萎凋病など)に対して、最も抵抗性が強い台木を持つ接ぎ木苗を慎重に選択します。これにより、土壌中に残存する病原菌からの感染リスクを最小限に抑えます。

これらの技術を一つだけ行うのではなく、複合的に、そして毎年継続して実践することで、連作によるリスクを許容範囲内にコントロールし、安定した収量を確保することが可能になります。これは、一朝一夕で実現できるものではなく、長期的な視点に立った不断の土づくりへの努力が求められる領域です。

連作障害 トマトの後の成功は土作りから

- トマトの後作にはアブラナ科やマメ科の野菜が最適

- 同じナス科やウリ科の野菜を後作にするのは絶対に避ける

- マメ科作物は土壌に窒素を供給し地力を回復させる

- 大根の後作はネコブセンチュウのリスクから慎重に判断する

- 連作障害を防ぐ基本は3~5年の輪作計画を立てること

- プロの土壌改良は有機物投入による総合的な健全化が中心

- 完熟堆肥や腐葉土は土壌の物理性と微生物相を改善する

- 太陽熱消毒は薬剤を使わず土壌病原菌をリセットできる有効な手段

- 接ぎ木苗は土壌病害への抵抗力を高める強力な対策

- ただし接ぎ木苗に過信せず総合的な管理と組み合わせる

- 土壌の排水性改善は連作障害対策の根本的な鍵となる

- 暗渠や高畝、心土破砕などで過湿な環境を防ぐ

- 連作を成功させるには複数の対策技術を複合的に実践する

- 長期的な視点での継続的な土づくりが最も重要

- 安定収量は健全な土壌環境の構築から始まる

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/