毎年のスイカ栽培で、

去年より育ちが悪い

病気が増えた気がする

といった悩みを抱えていませんか。それは、スイカの連作障害が原因かもしれません。

この記事では、多くの農家が直面するスイカの連作障害について、その具体的な症状から、接木苗やコンパニオンプランツを活用した効果的な対策まで、専門的な視点で詳しく解説します。

スイカだけでなくメロンとの連作に関する注意点や、そもそもスイカを連作に強くする方法もご紹介しますので、安定した収穫を目指す方はぜひ参考にしてください。

- スイカの連作障害で発生する具体的な症状

- プロの農家が実践している効果的な対策

- 接木苗やコンパニオンプランツの正しい活用法

- 連作障害を根本から回避するための土壌づくりのポイント

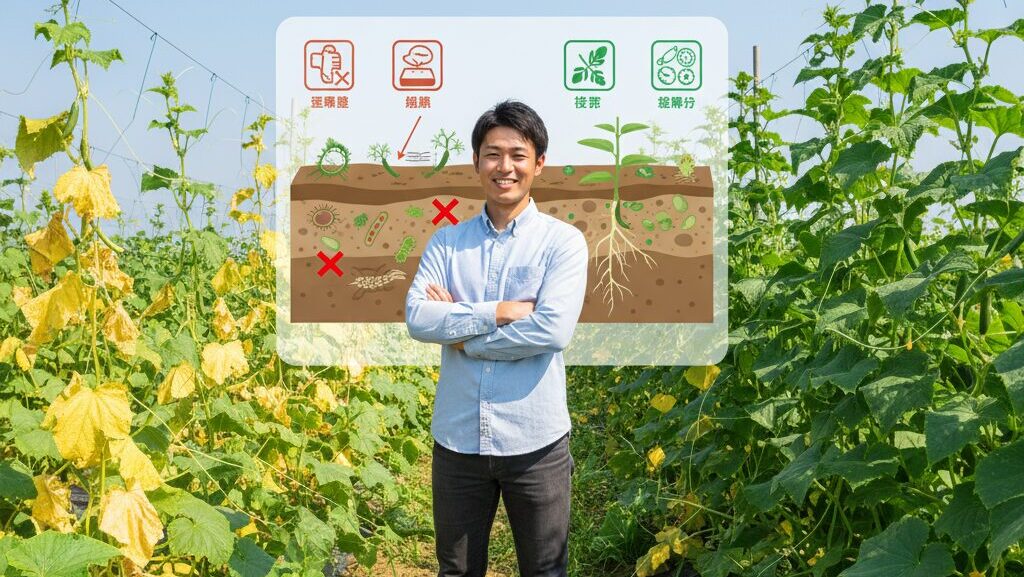

スイカの連作障害|その原因と症状

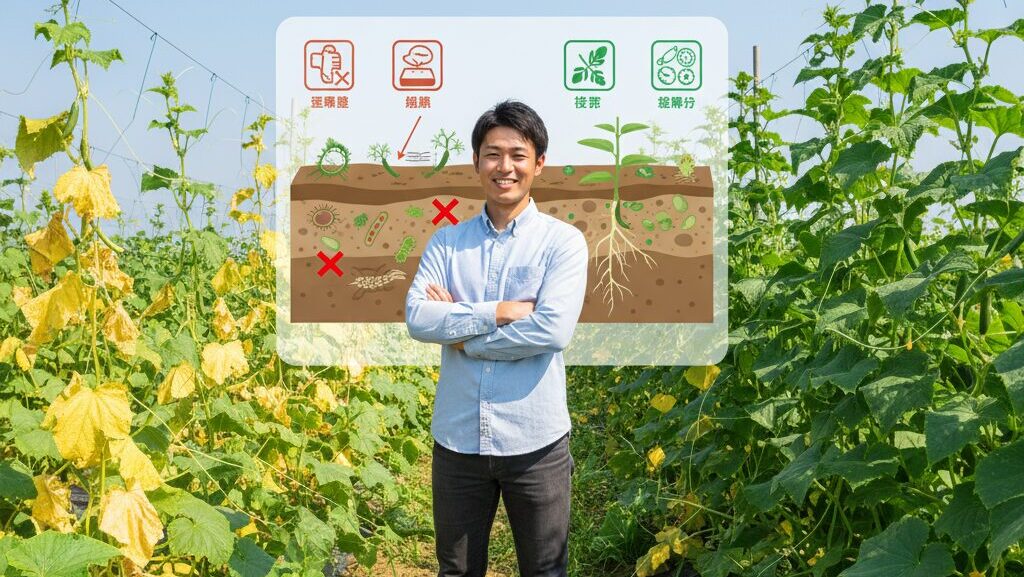

スイカの連作障害が引き起こす問題

スイカの連作障害とは、同じ場所で毎年スイカを栽培し続けることによって発生する生育障害のことです。この問題の根底には、土壌環境の悪化があります。具体的には、土の中の特定の養分だけが過剰に消費され、栄養バランスが崩れてしまうことが挙げられます。さらに、スイカを好む特定の病原菌や害虫が土壌中に蓄積し、密度が高まることで、病気にかかりやすくなるのです。

特にスイカは連作障害に非常に弱い作物として知られており、一度栽培した畑では、理想的には4〜5年ほど期間を空ける必要があるとされています。この期間を「輪作年限」と呼びますが、限られた農地でこれを遵守するのは容易ではありません。結果として、収穫量の減少や品質の低下といった、経営に直結する深刻な問題を引き起こすことになります。

連作障害の主な原因

- 土壌の栄養バランスの偏り:スイカが必要とする特定の微量要素などが枯渇する。

- 土壌病害の多発:つる割病などを引き起こすフザリウム菌などが土壌に定着・増殖する。

- 特定の土壌害虫の増加:ネコブセンチュウなどが繁殖しやすくなる。

これらの問題は単独で発生するわけではなく、複合的に絡み合ってスイカの健全な生育を阻害します。そのため、表面的な対策だけでは根本的な解決に至らないケースが多く、土壌環境全体を改善する視点が不可欠です。

生育不良など連作で現れる症状

連作障害が発生した畑では、スイカに様々な症状が現れます。初期段階では気づきにくいものもありますが、注意深く観察することで連作障害のサインを早期に発見できます。

最も分かりやすい症状は、全体的な生育不良です。苗を植え付けてもなかなか大きくならず、つるの伸びが極端に悪くなります。葉の色が薄くなったり、小さく縮れたりするのも特徴的な症状の一つです。これは、土壌中の養分吸収がうまくいっていない、あるいは根が病原菌に侵されて機能不全に陥っていることが原因と考えられます。

さらに症状が進行すると、特定の病気が多発するようになります。代表的なものが「つる割病」です。日中は株がしおれ、夕方になると一時的に回復するというサイクルを繰り返しながら、やがて株全体が枯死に至る深刻な土壌病害です。茎の地際部からはヤニが出て、やがて縦に裂けることからこの名がついています。

以下の症状が見られたら、連作障害を疑う必要があります。

- 苗の活着が悪く、初期生育が停滞する

- つるや葉の伸びが悪く、株が大きくならない

- 日中に葉がしおれることが多くなる

- 特定の病気(つる割病、炭疽病など)が毎年発生する

- 収穫できる実の数が減り、小玉化する

- 糖度が上がらず、食味が低下する

これらの症状は、収穫量や品質に直接的なダメージを与えるため、早期の対策が求められます。特に、一度つる割病が発生した圃場では、病原菌が長期間土壌に生存するため、より一層深刻な対策が必要となります。

プロ農家はスイカの連作をどうしている?

輪作年限が4〜5年とされるスイカですが、現実問題として、多くのプロ農家は限られた面積の畑で毎年スイカを栽培しています。では、どのようにして連作障害のリスクを回避しているのでしょうか。

その答えの多くは、「接木苗(つぎきなえ)」の利用にあります。接木苗とは、病気に強い別のウリ科植物(台木)の根に、栽培したいスイカ(穂木)の茎をつなぎ合わせた苗のことです。これにより、土壌病害に強い台木の恩恵を受けながら、品質の良いスイカを育てることが可能になります。この技術は、日本の農家が100年以上前から実践してきた、連作障害対策の最も確実な方法の一つです。

多くの産地では、ユウガオやカボチャを台木にした接木苗が一般的に利用されています。これにより、つる割病などの深刻な土壌病害を効果的に防いでいます。もちろん、接木苗を使えば全て解決というわけではなく、後述する土壌管理なども組み合わせて対策を行っています。

また、農家によっては、太陽熱を利用した土壌消毒や、米ぬかなどの有機物を活用した土壌改良を徹底することで、土壌環境そのものを健全に保つ努力をしています。一部の農家では、高設隔離ベッド栽培のような先進的な技術を取り入れ、土壌を物理的に分離することで連作障害のリスクを根本から断つ試みも行われています。このように、プロの現場では一つの対策に頼るのではなく、複数の技術を組み合わせて安定生産を実現しているのです。

「高設隔離ベッド栽培」について補足しますね。これは、地面から1メートルほどの高さに設置した栽培用の槽(ベッド)で植物を育てる方法です。地面の土と完全に切り離されているのが最大のポイントで、これによって連-作障害の原因となる土壌病害のリスクを根本から回避できるんです。土の入れ替えや管理がしやすく、腰をかがめずに作業できるので身体的な負担が少ないというメリットもありますよ。

きゅうりにも起こるウリ科の連作障害

連作障害はスイカ特有の問題ではなく、同じ「科」の野菜を続けて栽培すると発生しやすくなるという特徴があります。スイカはウリ科に属するため、同じウリ科であるきゅうり、メロン、カボチャ、ゴーヤなどを続けて栽培した場合も、同様の連作障害が発生するリスクが高まります。

これは、同じ科の植物は必要とする養分が似ており、また、共通の病原菌や害虫に侵されやすいためです。例えば、スイカの「つる割病」を引き起こすフザリウム菌は、きゅうりやメロンにも感染します。そのため、畑のローテーションを計画する際には、「スイカの後にはきゅうりを植えない」といった「科」を意識した作付け計画が非常に重要になります。

ウリ科野菜の輪作計画の注意点

スイカを栽培した翌年は、ウリ科以外の野菜を選ぶのが基本です。例えば、以下のような科の野菜が後作として適しています。

- マメ科:エダマメ、インゲンなど(土壌中の窒素を増やす効果も期待できる)

- ナス科:トマト、ナス、ピーマンなど

- アブラナ科:キャベツ、ブロッコリー、ダイコンなど

- ネギ科:ネギ、タマネギなど(土壌病害を抑制する効果も期待できる)

輪作は連作障害を避けるための基本中の基本です。もし、あなたの畑でスイカだけでなく、きゅうりやメロンの生育も年々悪くなっていると感じるなら、それはウリ科野菜全体の連作が原因である可能性が高いでしょう。

スイカとメロンの連作におけるリスク

前述の通り、スイカとメロンは同じウリ科の作物であり、栽培上の共通点が非常に多いです。そのため、この二つの作物を同じ場所で続けて栽培することは、連作障害のリスクを著しく高める行為と言えます。

両者に共通して発生する最大の脅威は、やはり「つる割病」です。この病原菌は一度圃場に侵入すると根絶が難しく、土壌中に長く生存します。スイカで発生したつる割病菌はメロンにも感染しますし、その逆も同様です。したがって、「去年はスイカだったから今年はメロン」という作付けは、連作障害の観点からは全く意味がなく、むしろリスクを蓄積させることになります。

スイカとメロンの連作が危険な理由

- 共通の土壌病害(特につる割病)のリスクが非常に高い。

- 必要とする養分が似ているため、土壌の栄養バランスが崩れやすい。

- 共通の害虫(ウリハムシ、アブラムシなど)を呼び寄せ、圃場に定着させてしまう。

どうしてもスイカとメロンを同じ圃場で栽培したい場合は、それぞれに専用の区画を設け、数年単位でのローテーションを組むか、あるいは両方とも耐病性のある台木に接木した苗を使用することが最低条件となります。安易な連作は、共倒れのリスクを招くことを理解しておく必要があります。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

スイカの連作障害を克服する具体的対策

連作障害への基本的な対策方法

スイカの連作障害を防ぐためには、単一の方法に頼るのではなく、複数の対策を組み合わせる総合的なアプローチが重要です。ここでは、すべての対策の基本となる考え方をご紹介します。

最も基本的な対策は「輪作」です。前述の通り、スイカ(ウリ科)の後は、マメ科やイネ科など、科の異なる作物を栽培することで、土壌中の微生物の多様性を保ち、病原菌の密度を下げることができます。理想は4〜5年の間隔を空けることですが、それが難しい場合でも、最低1〜2年はウリ科以外の作物を栽培するよう心がけましょう。

次に重要なのが「土づくり」です。完熟堆肥や緑肥などの有機物を積極的に投入し、土壌の物理性・化学性・生物性を改善します。特に、土壌中の微生物の多様性を高めることは、特定の病原菌が優勢になるのを防ぐ上で非常に効果的です。米ぬかなどを利用して善玉菌を増やす方法も有効とされています。

連作障害対策の3本柱

- 輪作の実践:ウリ科以外の作物を計画的に導入する。

- 土づくりの徹底:堆肥などの有機物を投入し、土壌の微生物多様性を高める。

- 土壌消毒:太陽熱や薬剤を利用して、病原菌の密度を物理的に下げる。

やむを得ず連作せざるを得ない場合には、「土壌消毒」も有効な選択肢となります。夏場の休閑期に畑に水を張って透明なビニールマルチで覆い、太陽熱で土壌を蒸し上げる「太陽熱消毒」は、薬剤を使わずに病原菌や害虫、雑草の種子を死滅させることができる環境に優しい方法です。これらの基本的な対策を組み合わせることで、連作障害のリスクを大幅に低減させることが可能です。

接木苗の活用で連作障害を回避

連作障害対策の中でも、最も確実で即効性が高いのが「接木苗」の利用です。これは、病気に弱いスイカの穂木を、つる割病などの土壌病害に耐性を持つ別の植物(台木)に接ぐことで、病害リスクを回避する技術です。

スイカの台木として主に使用されるのは、ユウガオとカボチャです。それぞれに特徴があり、圃場の条件や栽培目的に合わせて選択する必要があります。

一般的に、ユウガオ台木はスイカとの親和性が高く、果実の品質が安定しやすいというメリットがあります。一方、カボチャ台木はユウガオよりもさらに低温に強く、草勢が強くなる傾向があります。ただし、草勢が強すぎると着果や品質に影響が出ることもあるため、栽培管理には注意が必要です。

| 台木の種類 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| ユウガオ | ・スイカとの親和性が高く、品質が安定しやすい ・着果性が良い | ・カボチャに比べて低温伸長性はやや劣る |

| カボチャ | ・低温伸長性に優れ、草勢が非常に強い ・つる割病以外の土壌病害にも強い傾向 | ・草勢が強すぎて「つるぼけ」しやすい ・食感がザラザラするなど品質に影響が出ることがある |

| 台木用スイカ | ・共台木なので最も品質が安定する ・耐病性を持つ品種が開発されている | ・ユウガオやカボチャほどの強い耐病性はない場合がある |

接木苗利用時の注意点

接木苗を植え付ける際には、接ぎ木部分が土に埋まらないように注意が必要です。埋まってしまうと、穂木であるスイカ自身の根(自根)が出てしまい、せっかくの台木の耐病効果が失われてしまいます。また、台木から芽(台芽)が出てくることがあるので、見つけ次第こまめにかき取るようにしましょう。

接木苗は自根苗に比べて価格は高くなりますが、連作障害による収穫減のリスクを考えれば、十分に投資価値のある選択肢と言えるでしょう。

スイカを連作に強くする品種の選び方

接木苗の「台木」選びは、スイカを連作に強くするための重要なポイントです。台木専用の品種は、特定の病害に対して高い抵抗性を持つように育種されており、これらを選ぶことで連作障害のリスクを大幅に軽減できます。

近年では、つる割病に対して複数のレース(菌の系統)に抵抗性を持つ「複合耐病性」の台木が主流となっています。例えば、「つる割病(レース0, 2)に抵抗性」といった表記がある台木は、特定のタイプのつる割病菌に対して強いことを示しています。自分の圃場で発生している病害の種類を把握し、それに合った抵抗性を持つ台木を選ぶことが重要です。

台木選びのポイント

台木を選ぶ際は、耐病性だけでなく、栽培地域の気候や土壌条件も考慮しましょう。

- 寒冷地や早植え栽培の場合:低温伸長性に優れるカボチャ台木が有利な場合があります。

- 砂地や痩せ地の場合:根張りが強く、吸肥力の強いカボチャ台木が向いていることがあります。

- 食味や品質を最優先する場合:スイカとの親和性が高いユウガオ台木や、共台木(台木用スイカ)がおすすめです。

また、穂木であるスイカ自体の品種も、耐病性が高いものが開発されています。もちろん、台木ほどの強い抵抗性はありませんが、耐病性の穂木と耐病性の台木を組み合わせることで、より強固な病害対策が可能になります。品種カタログなどをよく確認し、「うどんこ病に強い」「炭疽病に耐病性」といった特徴を持つ品種を選ぶのも有効な手段の一つです。

コンパニオンプランツで土壌環境を改善

コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いに良い影響を与え合う植物のことです。スイカ栽培においてコンパニオンプランツを活用することは、土壌環境を改善し、連作障害を軽減する補助的な対策として有効です。

スイカのコンパニオンプランツとして最も有名なのがネギ類(長ネギ、タマネギなど)です。ネギ類の根に共生する拮抗菌が、スイカのつる割病の原因となるフザリウム菌の活動を抑制する効果があると言われています。スイカの株元近くにネギを混植することで、土壌病害の発生を抑えることが期待できます。

スイカと相性の良いコンパニオンプランツ

- ネギ類:根に共生する微生物がつる割病菌を抑制する。ウリハムシなどの害虫を遠ざける効果も期待できる。

- マリーゴールド:根から出る分泌物が、根に寄生するネコブセンチュウを抑制する。

- マメ科(ラッカセイなど):根粒菌が空気中の窒素を固定し、土壌を肥沃にする。地表を覆うことで雑草抑制や乾燥防止にもなる。

これらのコンパニオンプランツは、あくまで病害リスクを「軽減」するものであり、完全に防ぐものではありません。特に、すでに連作障害が深刻化している圃場では、コンパニオンプランツだけで問題を解決するのは困難です。

コンパニオンプランツは、接木苗の利用や土づくりといった基本的な対策と組み合わせることで、その効果を最大限に発揮します。補助的ながら、持続可能な農業を実践する上で非常に有効な技術の一つと言えるでしょう。

結論:スイカの連作障害は対策可能

ここまで見てきたように、スイカの連作障害は深刻な問題ですが、適切な知識と技術をもって臨めば、そのリスクを管理し、安定した栽培を続けることは十分に可能です。この記事で解説した重要なポイントを以下にまとめます。

- スイカの連作障害は土壌の栄養バランスの偏りと病原菌の蓄積が主な原因

- 症状としては生育不良、つる割病の発生、収量・品質の低下などが挙げられる

- プロ農家は接木苗の利用を基本対策として連作を行っていることが多い

- スイカと同じウリ科のきゅうりやメロンとの連作はリスクを増大させる

- 基本的な対策は輪作、土づくり、土壌消毒の3本柱

- 最も確実で効果的な対策は耐病性台木を使用した接木苗の活用

- 接木苗は台木の種類(ユウガオ、カボチャなど)で特性が異なる

- 接木苗利用時は接合部を土に埋めない、台芽を摘むなどの注意が必要

- スイカを連作に強くするには耐病性の高い台木品種を選ぶことが重要

- 補助的な対策としてコンパニオンプランツの活用も有効

- 特にネギ類はつる割病菌の抑制効果が期待できる

- マリーゴールドはネコブセンチュウ対策に効果的

- 対策は一つに頼らず、複数の方法を組み合わせることが成功の鍵

- 土壌環境全体を健全に保つという視点が何よりも大切

- 正しい知識を身につければ、限られた土地でも高品質なスイカ栽培は実現できる

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/