ナス栽培において、多くの生産者が直面する深刻な課題がナス連作障害です。毎年同じ場所で栽培を続けると、なぜか生育が悪くなる、収量が落ちるといった問題に悩まれていませんか。

この記事では、連作障害の具体的な症状から、その根本原因、そして連作を何年避けるべきかという疑問まで、網羅的に解説します。さらに、輪作や土壌消毒といった基本的な対策はもちろん、コンパニオンプランツの活用法や、接ぎ木苗を使えば連作障害気にしないという考え方が本当に正しいのかについても深掘りします。

この記事を読めば、ナス連作障害を防ぐにはどうすれば良いか、その具体的な道筋が見えてくるはずです。

- ナス連作障害が起こる根本的な原因

- 青枯病や半身萎凋病などの具体的な症状

- 輪作や土壌消毒など効果的な対策の数々

- 接ぎ木苗や堆肥活用で障害を軽減する方法

収量を下げるナス連作障害の基礎知識

- ナス連作障害の代表的な症状

- 土壌病原菌の増加が主な原因

- 養分バランスの崩れと特定成分の枯渇

ナス連作障害の代表的な症状

ナスを同じ圃場で栽培し続けると、様々な生育不良のサインが現れます。これらの症状は、土壌環境の悪化を示す危険信号であり、早期の発見と対策が収量を守る鍵となります。

代表的な症状を理解し、ご自身の圃場に当てはまるものがないか確認することが重要です。

- 株全体の生育が著しく悪くなる

- 日中に葉が青いまま萎れ、夜間に回復する現象を繰り返す

- 株の片側や下葉から黄色く変色し、徐々に枯れ上がる

- 根に大小のこぶが多数できている

- 以前と比べて収穫量が大幅に減少した

青枯病(あおがれびょう)

青枯病は、ナス科作物の連作で特に問題となる病害です。初期症状として、晴れた日中に株の上部の葉が萎れるようになります。この時点では夜間や曇りの日には回復しますが、症状が進行すると回復しなくなり、最終的には株全体が青々としたまま急激に枯死するのが特徴です。病原菌は土壌中で長期間生存し、根の傷などから侵入します。

半身萎凋病(はんしんいちょうびょう)

半身萎凋病は、その名の通り、株の半分だけに症状が現れるという特徴的な病害です。はじめに下葉の葉脈間が黄色くなり、葉や茎の片側だけが萎れていきます。茎を切断すると、導管部分が褐色に変色しているのが確認できます。この病原菌も土壌中に生息しており、連作によって菌の密度が高まることで発病しやすくなります。

ネコブセンチュウによる被害

目に見えない土壌中の微小な害虫、ネコブセンチュウも連作障害の大きな要因です。この線虫がナスの根に寄生すると、根に大小のこぶを無数に形成します。根にこぶができると養分や水分の吸収が阻害され、地上部の生育が悪くなったり、日中に萎れたりする症状が見られます。被害が甚大な場合は、株全体が枯死することもあります。

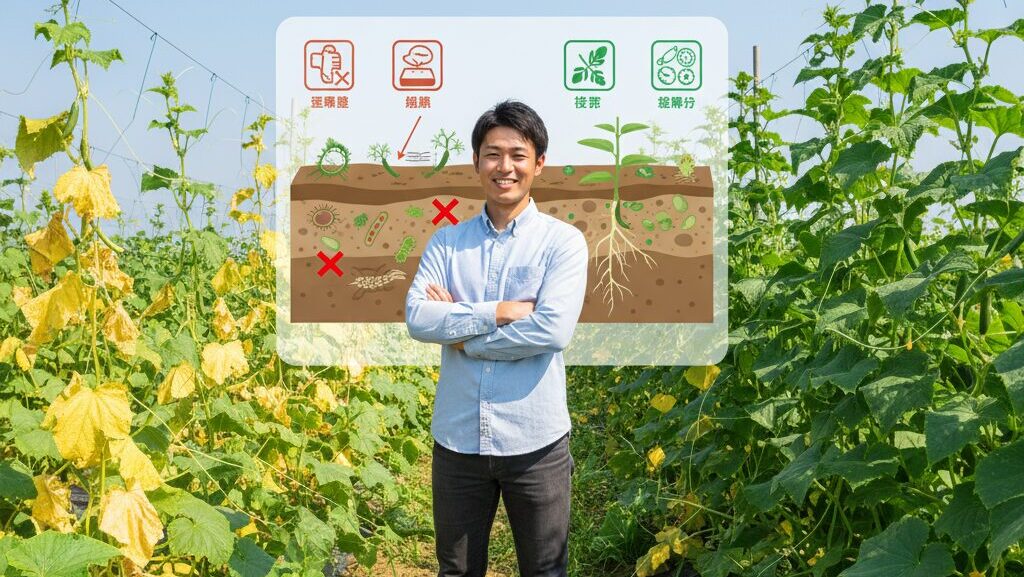

土壌病原菌の増加が主な原因

ナス連作障害を引き起こす最も直接的で重大な原因は、特定の土壌病原菌の密度が選択的に高まることにあります。同じ作物を連続して栽培すると、その作物を好む特定の微生物だけが土壌中で増殖しやすい環境が作られてしまいます。

これにより、土壌全体の微生物の多様性が失われ、病原菌が優勢な状態、いわゆる「病気の出やすい土」になってしまうのです。

一度病原菌が圃場に蔓延すると、完全に取り除くのは非常に困難です。菌の種類によっては、土壌中で数年以上にわたって生存し続けるものもあります。だからこそ、病原菌を「増やさない」という予防的な考え方が何よりも大切になります。

特にナスの栽培で問題となるのは、前述の「青枯病菌」や「半身萎凋病菌」です。これらの病原菌はナス科の植物を好んで寄生するため、連作を重ねるごとに土壌中の菌密度は着実に上昇します。その結果、最初は問題なく育っていた圃場でも、数年後には深刻な被害が発生するリスクが高まります。

病原菌は目に見えない脅威

土壌病原菌は肉眼で確認することができず、被害が表面化してからでは手遅れになるケースが少なくありません。土壌の健康状態は、作物の生育に直接影響します。連作は、この目に見えない土壌生態系のバランスを崩す最大の要因の一つです。

養分バランスの崩れと特定成分の枯渇

連作障害の原因は、病原菌の問題だけではありません。土壌中の養分バランスが崩れることも、生育不良を引き起こす重要な要因です。

植物はそれぞれ、生育に必要な栄養素の種類や量が異なります。ナスは特にカリウムや石灰を多く吸収する作物として知られています。同じ場所でナスだけを栽培し続けると、土壌中からこれらの特定の栄養素が集中的に奪われ、枯渇してしまいます。

一方で、ナスがあまり必要としない栄養素は土壌中に蓄積され、過剰な状態になります。このように、必要なものは不足し、不要なものは余るという極端な栄養バランスの偏りが、ナスの健全な生育を妨げるのです。

いや地(忌地)現象とは

植物自身が根から分泌する特定の物質が、同種の植物の生育を阻害する現象を「いや地(忌地)」またはアレロパシーと呼びます。連作によってこの物質が土壌に蓄積することも、生育不良の一因と考えられています。

栄養バランスの崩れは、単に生育が悪くなるだけでなく、作物の病害虫に対する抵抗力を弱めることにも繋がります。人間が栄養バランスの悪い食事を続けると体調を崩しやすくなるのと同じように、植物もまた、健全な土壌環境があってこそ力強く育つことができるのです。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

ナス連作障害を回避する具体的な対策

- 連作障害を防ぐには輪作が基本

- 輪作は何年あけるのが理想か

- 太陽熱や薬剤による土壌消毒

- 堆肥の投入による土壌環境の改善

- コンパニオンプランツの活用法

- 接ぎ木苗なら連作障害気にしない?

連作障害を防ぐには輪作が基本

連作障害への対策として、最も効果的で基本となるのが「輪作(りんさく)」です。輪作とは、同じ場所で異なる科の作物を周期的に栽培する農業技術のことを指します。

異なる科の作物を栽培することで、特定の病原菌や害虫のライフサイクルを断ち切り、その密度を自然に減少させることが可能です。また、作物ごとに吸収する栄養素が異なるため、土壌の養分バランスが偏るのを防ぐ効果もあります。

ナスの後に、全く異なる科の作物を植えることで、土壌環境をリセットし、健全な状態に近づけることができるのです。

| 相性 | 科 | 具体的な作物例 |

|---|---|---|

| 良い | イネ科 | トウモロコシ、ソルガム(緑肥) |

| 良い | マメ科 | エダマメ、ソラマメ、インゲン |

| 良い | アブラナ科 | キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー |

| 悪い | ナス科 | トマト、ピーマン、ジャガイモ、シシトウ |

このように、計画的に異なる科の作物を組み合わせることが、持続可能な農業生産の第一歩となります。

輪作は何年あけるのが理想か

輪作の重要性を理解した上で、次に疑問となるのが「具体的に何年あければ良いのか」という点です。ナス科の作物の場合、一般的に推奨される輪作年限は3~4年です。

つまり、一度ナスを栽培した圃場では、その後最低でも3年間はトマトやピーマン、ジャガイモといった他のナス科作物の栽培を避ける必要があります。この期間を設けることで、土壌中に蓄積したナス特有の病原菌の密度を、安全なレベルまで低下させることが期待できます。

「3~4年」というのはあくまで一般的な目安です。圃場の状態、特に青枯病や半身萎凋病の被害が深刻であった場合は、5~6年、あるいはそれ以上の期間をあけることが望ましい場合もあります。ご自身の圃場の状況をよく観察し、柔軟に対応することが大切ですよ。

狭い面積で多くの品目を栽培する生産者にとって、3~4年の輪作計画を立てるのは容易ではないかもしれません。しかし、このルールを無視して栽培を続けると、いずれは深刻な連作障害に直面し、結果的により大きな損失を被る可能性があります。長期的な視点に立った栽培計画を立てることが、安定した経営に繋がります。

太陽熱や薬剤による土壌消毒

輪作年限を確保することが難しい場合や、すでに病害の発生が見られる圃場では、積極的な土壌消毒が有効な対策となります。土壌消毒は、物理的または化学的な方法で土壌中の病原菌や害虫、雑草の種子を死滅させる技術です。

太陽熱消毒

夏の高温期に行う物理的な消毒方法です。土壌に十分な水分を与え、透明なビニールフィルムで表面を覆い、密閉します。太陽の熱で地温を40~60℃まで上昇させ、その状態を2~3週間から1ヶ月程度維持することで、多くの病原菌やセンチュウを死滅させることができます。薬剤を使わないため環境への負荷が少ないというメリットがあります。

薬剤による土壌消毒

クロルピクリン剤やダゾメット剤といった土壌燻蒸剤を使用して、化学的に病原菌やセンチュウを防除する方法です。効果が高く、短期間で処理できるのが特徴ですが、薬剤の取り扱いには専門的な知識と注意が必要です。

土壌消毒の注意点

土壌消毒は、病原菌だけでなく、植物の生育に有益な微生物まで死滅させてしまう可能性があります。消毒後は、有益な微生物を補うために良質な堆肥を施用するなど、土壌環境を整えるケアが重要です。また、薬剤を使用する場合は、使用基準を厳守し、周辺環境や自身の安全に最大限配慮してください。

堆肥の投入による土壌環境の改善

連作障害の対策において、土壌の物理性や生物性を改善する堆肥の投入は非常に重要です。良質な堆肥を施用することは、土壌の団粒構造を促進し、水はけや保水性を向上させるだけでなく、土壌微生物の多様性を豊かにします。

土壌中の微生物の種類が増えると、特定の病原菌だけが異常に増殖するのを抑える「静菌作用」が働きます。多様な微生物が互いに牽制しあうバランスの取れた土壌環境は、病害が発生しにくい健康な土壌の基本です。

牛ふん堆肥やバーク堆肥など、原料によって特徴が異なりますが、重要なのは十分に熟成が進んだ「完熟堆肥」を使用することです。未熟な堆肥を施用すると、土壌中で分解される過程で窒素飢餓を引き起こしたり、有害なガスが発生したりして、逆に作物の生育を阻害することがあります。

- 土壌の団粒化を促進し、物理性を改善する

- 土壌微生物の多様性を高め、病害を抑制する

- 保肥力を高め、肥料の利用効率を向上させる

化学肥料だけに頼るのではなく、堆肥などの有機物を積極的に活用して「土づくり」を行うことが、連作障害に強い圃場を作るための根本的な対策と言えます。

コンパニオンプランツの活用法

コンパニオンプランツとは、一緒に栽培することで互いに良い影響を与え合う植物の組み合わせのことです。特定の病害虫を遠ざけたり、土壌環境を改善したりする効果が期待でき、連作障害の対策としても注目されています。

ナスとの相性が良い代表的なコンパニオンプランツは、マリーゴールドやネギ類です。

マリーゴールド

特定のマリーゴールドの根からは、ネコブセンチュウの増殖を抑制する物質が分泌されることが知られています。ナスの株元や畝の間にマリーゴールドを植えることで、センチュウによる被害を軽減する効果が期待できます。

ネギ、ニラ

ネギやニラの根に共生する微生物が、青枯病や半身萎凋病などの土壌病害を引き起こす病原菌に対して拮抗作用(きっこうさよう)を持つとされています。これにより、病害の発生を抑制する効果が期待されます。

コンパニオンプランツは、あくまで病害虫の被害を「軽減」するための補助的な対策と捉えるのが適切です。輪作や堆肥の投入といった土づくりの基本を疎かにして、コンパニオンプランツだけで連作障害を完全に防ぐことはできませんので注意が必要です。

接ぎ木苗なら連作障害気にしない?

近年、連作障害対策として非常に有効な手段となっているのが「接ぎ木苗(つぎきなえ)」の利用です。接ぎ木苗とは、育てたいナス(穂木)を、病気に強い性質を持つ別の植物(台木)に接いで育てた苗のことです。

青枯病や半身萎凋病といった主要な土壌病害に対して耐病性を持つ台木(例:トルバム・ビガー、台太郎など)を利用することで、病原菌が存在する圃場でもある程度の収量を確保することが可能になります。

このため、「接ぎ木苗を使えば連作障害は気にしなくても良い」と考える方もいるかもしれません。しかし、その考え方には注意が必要です。

接ぎ木苗は、特定の土壌病害に対しては非常に効果的ですが、万能ではありません。

- 耐病性のない病害:台木が耐性を持たない他の病害には効果がありません。

- センチュウ被害:ネコブセンチュウへの耐性がない台木の場合、被害は防げません。

- 養分バランスの偏り:土壌の栄養バランスの偏りや、いや地現象は解決できません。

接ぎ木苗に頼りきって連作を続けると、台木が対応できない新たな病原菌の発生を招いたり、土壌環境そのものが悪化したりするリスクがあります。接ぎ木苗はあくまで強力な対策の一つと位置づけ、輪作や土づくりと組み合わせて活用することが重要です。

複合的な対策でナス連作障害を克服

- ナス連作障害は収量と品質を低下させる深刻な問題

- 主な原因は特定の土壌病原菌の蓄積にある

- 青枯病は日中の萎れから始まり急激に枯死する

- 半身萎凋病は株の片側から徐々に症状が進行する

- ネコブセンチュウは根にこぶを作り養分吸収を阻害する

- 土壌の養分バランスの偏りも生育不良の要因となる

- 最も基本的で重要な対策は輪作を徹底すること

- ナス科作物の後は3年から4年の期間をあけるのが理想

- 圃場の汚染が深刻な場合は5年以上の休栽も検討する

- 輪作が困難な場合は太陽熱や薬剤による土壌消毒が有効

- 良質な完熟堆肥の投入は土壌の生物性を豊かにする

- マリーゴールドはネコブセンチュウの抑制効果が期待できる

- 接ぎ木苗の利用は特定の土壌病害に高い効果を発揮する

- 接ぎ木苗も万能ではなく輪作など基本対策との併用が不可欠

- 単一の対策に頼らず複数の方法を組み合わせることが成功の鍵

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/