「農業ほど儲かる商売はない」という言葉を聞いて、その真偽に興味を持った方も多いのではないでしょうか。一般的に農業は大変な仕事というイメージが先行しますが、農家は儲からないというのは嘘かもしれません。

この記事では、農業が儲からないと言われる理由と、それに対する具体的な対策を掘り下げます。小規模農業でも儲かるモデルは存在するのか、農家は儲かるのになぜやらない人が多いのか、という疑問にもお答えします。

さらに、これから儲かる農業のトレンドや、具体的な作物の儲かるランキング、最終的に農業でぼろ儲けし、農家として年収1億を目指すための戦略まで、多角的に解説していきます。

- 農業が「儲からない」と言われる構造的な理由

- 収益を上げている農家が実践する具体的な経営戦略

- 作物別の収益性ランキングと選び方のポイント

- 小規模からでも成功を目指せる農業ビジネスモデル

「農業ほど儲かる商売はない」は嘘?その実態

- 農家は儲からないという通説は嘘?

- 農業が儲からないと言われる理由とは

- 農家は儲かるのになぜやらないのか?

- 農業で儲からない時の具体的な対策

- 小規模農業でも儲かる経営モデル

農家は儲からないという通説は嘘?

「農家は儲からない」という言葉は広く浸透していますが、これは必ずしも真実ではありません。確かに、農業経営統計調査を見ると、個人経営の農家の平均所得は高いとは言えない数字が出ています。しかし、これは農業を主な収入源としない兼業農家や、高齢化により規模を縮小した経営体も含まれているため、全体の姿を正確に反映しているとは言えないのです。

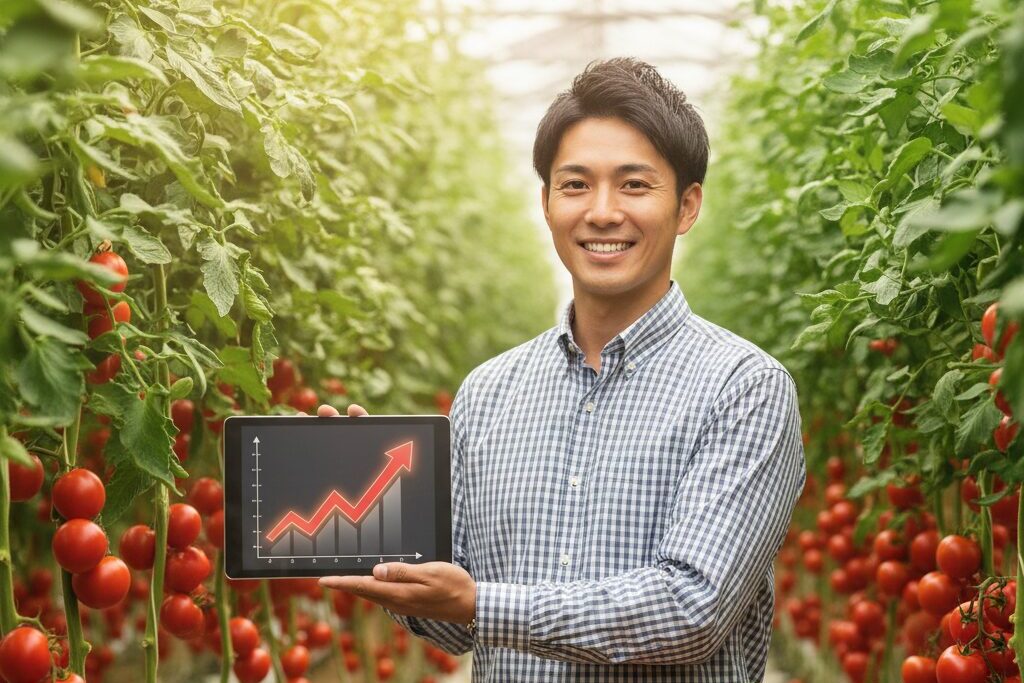

一方で、ごく一部ですが年収1,000万円を超える、あるいは1億円規模の売上を達成する農業経営者も確実に存在します。彼らの成功は、農業が単なる生産活動ではなく、「経営」であることを証明しています。時代の変化を捉え、新しい技術や販売手法を積極的に取り入れた農家は、従来のイメージを覆すほどの高い収益を上げています。

例えば、SNSを活用した直販でファンを掴み、小規模ながら高収益を上げる若手農家や、生産から加工・販売まで一貫して行う「6次産業化」で事業を拡大した農業法人がその代表例です。つまり、「農家は儲からない」というのは一面的な見方であり、「やり方次第で、農業は大きく儲かる可能性を秘めたビジネスになる」というのがより正確な答えと言えるでしょう。

儲かる農家と儲からない農家の違い

収益性の差は、単に作物の違いだけでなく、ビジネスモデルの設計にあります。儲かる農家は、生産者であると同時に、市場を読むマーケターであり、コストを管理する経営者でもあるのです。

農業が儲からないと言われる理由とは

農業が高いポテンシャルを秘めている一方で、多くの農家が収益化に苦しんでいるのも事実です。その背景には、農業特有の構造的な課題がいくつか存在します。

1. 市場価格と天候への高い依存度

農業の最大の不安定要因は、自然環境と市場にあります。豊作になれば市場価格が下落する「豊作貧乏」という現象は、農家の努力が必ずしも収入に結びつかない現実を象徴しています。また、台風や干ばつなどの自然災害は、一瞬で収穫をゼロにしてしまうリスクを常に抱えています。

2. 流通構造による収益の圧迫

多くの農家は、収穫した農産物を農協(JA)や卸売市場に出荷します。この方法には、販路を確保できる安定性というメリットがある反面、デメリットも存在します。市場に出荷した場合、選果や梱包、運送にかかる手数料が差し引かれ、最終的に農家の手元に残る金額は売上のごく一部というケースも少なくありません。価格決定権が生産者側にないため、利益率を自らコントロールしにくい構造になっています。

3. 高額な初期投資と経営コスト

農業を始めるには、トラクターやコンバインといった農機具、ビニールハウスなどの設備に多額の初期投資が必要です。これらの費用は数百万から数千万円に及ぶこともあります。さらに、事業開始後も種苗費、肥料代、農薬代、燃料費、人件費といったランニングコストが継続的に発生するため、特に小規模経営ではコスト削減が難しく、収益を圧迫する大きな要因となります。

補助金頼みの経営リスク

国や自治体からの補助金は、初期投資の負担を軽減する上で非常に重要です。しかし、補助金を前提とした経営計画は、制度の変更や終了によって頓挫するリスクを伴います。補助金はあくまでサポートと考え、自走できる収益構造を築くことが不可欠です。

農家は儲かるのになぜやらないのか?

「儲かる可能性があるなら、もっと多くの人が農業を始めるのではないか」という疑問はもっともです。しかし、新規就農への道にはいくつかの高いハードルが存在し、それが参入障壁となっています。

第一に、農地の確保が非常に難しい点が挙げられます。特に都市近郊では、農地が宅地などに転用されるケースが多く、新たにまとまった面積の土地を借りたり購入したりするのは容易ではありません。地域コミュニティとの信頼関係がなければ、そもそも農地を貸してもらえないこともあります。

第二に、栽培技術と経営ノウハウの習得に時間がかかることです。作物を安定して高品質に育てるには、科学的な知識と長年の経験が必要です。加えて、前述の通り、現代の農業で儲けるにはマーケティングや財務管理といった経営スキルが不可欠ですが、これらの知識を学べる機会は限られています。

「農業は儲かる」と聞いても、具体的に何から始めれば良いのか、どこで学べば良いのかが分からない、という声はよく聞きます。情報不足も大きな参入障壁の一つですね。

最後に、収入が安定するまでの期間が長いという金銭的な問題です。果樹などは苗を植えてから収穫できるようになるまで数年かかります。その間の生活費をどうするかという問題は、特に脱サラして農業を始める人にとって深刻な課題となります。こうした複合的な要因が、「儲かるかもしれないけれど、リスクが高くて手が出せない」という状況を生み出しているのです。

農業で儲からない時の具体的な対策

もし現在、農業経営で収益が上がらず悩んでいるのであれば、いくつかの視点から対策を講じることが可能です。重要なのは、従来のやり方にとらわれず、積極的に新しい方法を試すことです。

1. 徹底したコスト削減

利益は「売上 − 経費」で決まるため、経費の削減は収益改善の直接的な手段です。

- 資材購入先の見直し:農協だけでなく、ホームセンターや専門の資材店、オンラインストアなど複数の購入経路を比較検討します。特に汎用品は安価に購入できる場合があります。

- ジェネリック農薬の活用:特許が切れた有効成分を使って製造されるジェネリック農薬は、先発品と同等の効果を持ちながら価格が安いため、コスト削減に有効です。

- 機械の共同利用やレンタル:使用頻度の低い高額な機械は、近隣の農家と共同で購入・利用したり、レンタルサービスを活用したりすることで、固定費を抑えられます。

2. 販路の多角化(脱・農協依存)

価格決定権を自ら持ち、利益率を高めるために、JAや市場出荷以外の販路を積極的に開拓します。「誰に、どう売るか」を設計することが、儲かる農業への転換点です。

- 直販・オンライン販売:地域の直売所やマルシェ、自社のECサイトや産直ECプラットフォームを活用し、消費者へ直接販売します。

- 飲食店や小売店との契約栽培:品質や希少性を評価してくれるレストランやホテル、スーパーなどと直接契約を結び、安定した価格と販路を確保します。

3. 付加価値の創造(6次産業化)

単に農産物を作る(1次産業)だけでなく、それを加工(2次産業)し、自ら販売(3次産業)まで手掛ける「6次産業化」は、収益性を飛躍的に高める可能性を秘めています。

- 加工品の開発:規格外の野菜や果物をジャム、ジュース、漬物、乾燥野菜などに加工して販売します。

- ブランド化:無農薬や有機栽培といった栽培方法のこだわりを伝えたり、独自のロゴやストーリーを作ったりして、他の農産物との差別化を図ります。

小規模農業でも儲かる経営モデル

「農業で儲けるには広大な土地が必要」という考えは、もはや過去のものです。現代では、規模に頼らずとも高い収益性を実現するビジネスモデルが次々と生まれています。

その鍵は「高付加価値化」と「ニッチ市場」にあります。大規模経営がスケールメリットを活かして低価格・大量生産で勝負するのに対し、小規模経営は独自の価値を提供することで価格競争から脱却する戦略をとります。

小規模高収益モデルの事例

- SNS直販モデル:兵庫県のある若手農家は、約0.8反(約800㎡)の畑で栽培したミニトマトやハーブをInstagramで発信。ファンとの交流を通じてブランドを確立し、オンラインストアでの直販だけで年間1,000万円以上の売上を達成しました。栽培風景やこだわりを伝える「ストーリー」が、価格以上の価値を生み出しています。

- ニッチ作物特化モデル:レストラン向けにエディブルフラワー(食用花)やマイクロトマト、珍しいヨーロッパ野菜などを栽培するモデルです。スーパーでは手に入らない希少性の高い作物は、高単価で取引される傾向にあります。

- 体験型サービスモデル:週末農業体験や収穫イベント、貸し農園と栽培指導を組み合わせた農業スクールなど、農産物の販売だけでなく「体験」や「学び」を商品として提供します。都市部の住民をターゲットにすることで、新たな収益源を確保できます。

これらのモデルに共通するのは、ただ作るだけでなく、「誰に」「何を」「どのように」届けるかというマーケティング視点を持っている点です。小さいからこそ、顧客一人ひとりと向き合い、ユニークな価値を提供することが可能になるのです。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

「農業ほど儲かる商売はない」を実現する方法

- これから儲かる農業のトレンドを解説

- 儲かる農業作物のランキングを紹介

- 農業でぼろ儲けするための経営戦略

- 農家で年収1億を達成した事例も

これから儲かる農業のトレンドを解説

農業界は今、大きな変革期を迎えています。従来のやり方を続けるだけでは、収益を伸ばすことは難しくなっています。ここでは、未来の収益性を左右する「これから儲かる農業」の重要なトレンドを3つ紹介します。

1. スマート農業(アグリテック)の導入

AI、ドローン、IoTセンサーなどの先端技術を活用したスマート農業は、農業の生産性を劇的に向上させる可能性を秘めています。例えば、ドローンで農薬を散布すれば作業時間を大幅に短縮でき、センサーで土壌の状態をリアルタイムに把握すれば、水や肥料を最適な量とタイミングで与えることが可能です。これにより、収量の増加、品質の安定、そして人件費や資材費の削減が期待できます。初期投資はかかりますが、長期的に見ればコストを回収し、収益を最大化するための必須の取り組みと言えるでしょう。

2. サステナビリティ(持続可能性)とブランディング

消費者の環境意識や健康志向の高まりを受け、オーガニック(有機栽培)や減農薬、循環型農業といったサステナブルな農法に取り組むこと自体の価値が高まっています。これらの農法は手間がかかる分、生産コストは上がりますが、安全・安心という付加価値を付けることで、価格競争に巻き込まれずに高単価で販売することが可能です。「環境に配慮して作られた」というストーリーは、強力なブランドとなり、意識の高い消費者の支持を集めます。

ソーラーシェアリングという選択肢

農地の上部にソーラーパネルを設置し、農業と太陽光発電を両立させる「ソーラーシェアリング」も注目されています。農作物の栽培による収入に加え、売電による安定した副収入を得られるため、農業経営のリスク分散に繋がります。

3. 農業×異業種連携

農業を単独の産業として捉えるのではなく、観光、教育、福祉、ITなど、他の分野と連携することで新たなビジネスチャンスが生まれます。

- アグリツーリズム:農家民宿や収穫体験などを提供し、観光客を呼び込む。

- 農福連携:障がいを持つ方々に農作業の場を提供し、社会的課題の解決に貢献する。

- 教育農園:学校や子どもたちに食育の場として農園を提供する。

こうした複合的なサービス展開は、収益源を多角化し、農業の可能性を大きく広げます。

儲かる農業作物のランキングを紹介

農業で高い収益を目指す上で、どの作物を選択するかは極めて重要な要素です。ここでは「農業所得(売上から経費を引いた利益)」と「労働時間あたりの利益(時給)」という2つの観点から、収益性の高い作物を紹介します。ただし、これはあくまで全国平均のデータであり、地域や栽培方法、販売戦略によって収益性は大きく変動します。

営農類型別・作物別 収益性比較表

※データは農林水産省の統計を基にしていますが、年度や調査対象により変動があります。あくまで参考としてご覧ください。

| 営農類型 | 品目 | 農業所得(円/10a) | 時給換算(円/h) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 施設野菜 | ミニトマト | 約202万円 | 約1,360円 | 所得額がトップクラス。長期間収穫でき、単価も安定しているが、施設投資と管理コストがかかる。 |

| イチゴ | 約189万円 | 約900円 | 高単価で人気も高いが、栽培管理に手間と技術が必要で労働時間が長くなる傾向。 | |

| ナス | 約169万円 | 約960円 | 比較的栽培しやすく、収量も多い。夏場の管理が重要。 | |

| 露地野菜 | キャベツ | 約18万円 | 約2,020円 | 所得額は低いが、機械化しやすく労働時間が極めて短いため、時給換算では非常に高効率。大規模化に向く。 |

| ししとう | 約142万円 | 約660円 | 所得額は高いが、収穫・選別に膨大な人手と時間がかかり、時給換算では低くなる。 | |

| レタス | 約23万円 | 約1,750円 | キャベツ同様、労働時間が短く高時給。栽培期間も短く、回転率を上げやすい。 | |

| 果樹 | おうとう(さくらんぼ) | 約36万円 | 約1,180円 | 贈答用として非常に高単価。手作業が多く繊細な管理が求められるが、所得額は果樹の中でトップクラス。 |

| キウイフルーツ | 約35万円 | 約1,490円 | 比較的病害虫に強く、管理作業が少ないため、時給換算で非常に効率が良い。 |

この表から分かるように、単に所得額が高い作物と、効率的に(時給高く)稼げる作物は必ずしも一致しません。ご自身の経営スタイル(規模、労働力、資金)に合わせて、戦略的に作物を選ぶことが重要です。

農業でぼろ儲けするための経営戦略

平均的な収入を超える「ぼろ儲け」レベル、つまり突き抜けた収益を農業で実現するためには、生産者としての視点だけでなく、卓越した経営者としての視点が不可欠です。ここでは、高収益を達成している農家が実践している共通の経営戦略を紹介します。

1. 「法人化」によるスケールアップと信用獲得

個人事業主から株式会社や農事組合法人へと「法人化」することは、事業を大きく成長させるための重要なステップです。法人化により、金融機関からの融資が受けやすくなり、大規模な設備投資が可能になります。また、社会保険を完備することで優秀な人材を雇用しやすくなり、組織的な経営へと移行できます。福島県でキュウリ栽培を中心に年商1億円を目指す渡部ふぁーむのように、明確なビジョンを持って法人化し、事業を拡大している成功事例は数多く存在します。

2. 徹底したデータ活用と効率化

感覚や経験だけに頼るのではなく、データを活用して栽培や経営の意思決定を行うことが、収益を最大化する鍵です。スマート農業技術を導入し、温度、湿度、土壌水分などの環境データを収集・分析することで、作物の生育を最適化します。また、作業記録や販売データを分析し、どの作業に時間がかかっているか、どの販路が最も利益率が高いかを可視化することで、無駄をなくし、経営全体の効率を向上させます。

3. リスク分散と多角化経営

単一の作物や単一の販路に依存する経営は、天候不順や市場価格の暴落といったリスクに対して脆弱です。徳島県で青ネギ栽培を手掛けるアイ・エス・フーズ徳島は、全国各地の契約産地と連携する「リレー栽培」を行うことで、どこかの産地が不作でも安定して供給できる体制を構築しています。また、キュウリ農家が冬場の仕事と収入を確保するために水耕トマト栽培を始めるように、複数の作物や事業を組み合わせることで、年間を通じた安定収益とリスク分散を実現します。

投資と挑戦のバランス

高収益を目指すには、新しい技術や事業への積極的な「投資」と「挑戦」が欠かせません。しかし、借金だけが膨れ上がるような無謀な投資は経営を破綻させます。自社の資金力や市場の状況を冷静に分析し、リスクとリターンのバランスを見極める経営感覚が求められます。

農家で年収1億を達成した事例も

「農家で年収1億」という目標は、もはや夢物語ではありません。明確な戦略と実行力があれば、十分に到達可能な領域です。ここでは、若くして会社を設立し、売上1億円を達成した徳島県の青ネギ農家、アイ・エス・フーズ徳島の酒井貴弘さんの事例から、成功の秘訣を学びます。

もともと農業に良いイメージを持っていなかった酒井さんですが、父親の青ネギ事業の成功を目の当たりにし、農業の可能性を確信。23歳で独立し、徳島県で事業をスタートしました。

最初は若さもあって、なかなか農地を貸してもらえませんでした。でも、地域の溝掃除やイベントに必ず顔を出し、夜遅くまで畑をきれいに管理する姿を見てもらうことで、少しずつ信頼を得ていきました。

彼の成功を支えたのは、以下の3つの重要な戦略です。

- 地域コミュニティとの信頼構築:移住者や新規就農者が直面する最大の壁は、地域に受け入れられることです。彼は、地域の活動に積極的に参加し、真摯に農業に取り組む姿勢を見せることで、農地や人材の確保に不可欠な信頼を勝ち取りました。

- 魅力的な雇用条件の提示:農業界の人材不足を解消するため、「初任給20万円・土日休み」といった一般企業に見劣りしない雇用条件を提示。これにより、優秀な人材が集まり、事業拡大の原動力となりました。

- BtoB取引による安定化:販売先の9割を加工メーカーに絞ることで、市場価格の変動に左右されない安定した価格と数量の取引を実現しました。これにより資金計画が立てやすくなり、堅実な経営基盤を築いています。

彼はわずか3年で売上1億円を達成しましたが、その後は経営の壁にぶつかります。プレイヤーとして現場を率いるだけでは組織は大きくならないと痛感し、経営スキルを猛勉強。現在は経営者として組織運営に徹し、さらなる高みを目指しています。この事例は、農業での成功には、栽培技術だけでなく、人間関係構築力、人材マネジメント、そして経営者としての学習意欲が不可欠であることを教えてくれます。

結論:農業ほど儲かる商売はないは本当か

- 「農業は儲からない」は嘘だが成功には条件がある

- 平均所得は低いがトップ層は高収益を実現している

- 成功の鍵は生産者ではなく経営者の視点を持つこと

- 儲からない理由は天候や市場への依存と流通構造にある

- 高額な初期投資とコスト管理が大きな課題

- 対策の第一歩はコスト削減と販路の多角化

- 6次産業化による付加価値創造が利益率を高める

- 小規模でもニッチ市場や直販モデルで十分に儲かる

- これからのトレンドはスマート農業とサステナビリティ

- 作物選びは所得額と時給(効率)の両面で判断する

- 突き抜けるには法人化によるスケールアップが有効

- データに基づいた経営判断が収益を最大化する

- 単一作物に頼らないリスク分散と多角化が安定経営に繋がる

- 年収1億円の達成は明確な戦略と実行力があれば可能

- 最終的に「農業ほど儲かる商売はない」はやり方次第で真実になる

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/