家庭菜園でも人気の枝豆ですが、

去年と同じ畑やプランターで今年も作って大丈夫だろうか?

と疑問に思ったことはありませんか。

実は、枝豆の栽培には連作障害というリスクが伴います。この問題を正しく理解しないと、せっかく育てた枝豆がうまく育たないかもしれません。

この記事では、枝豆に起こる連作障害の具体的な症状や原因、そして有効な対策について詳しく解説します。プランター栽培での注意点や、連作を避けるためには何年あけるべきか、さらにはコンパニオンプランツの活用法、枝豆の後に植える野菜の選び方まで、あなたの疑問に全てお答えします。

- 枝豆の連作障害を引き起こす主な原因

- 家庭菜園やプランターでできる具体的な対策

- 連作障害を避けるための輪作計画と後作におすすめの野菜

- コンパニオンプランツを活用して病害虫を減らす方法

枝豆の連作障害|その原因と症状を解説

- 連作障害で発生する具体的な症状

- そもそも枝豆の連作は大丈夫か

- 連作を避けるべき期間は何年か

- ダイズシストセンチュウと連作障害

- プランター栽培における連作対策

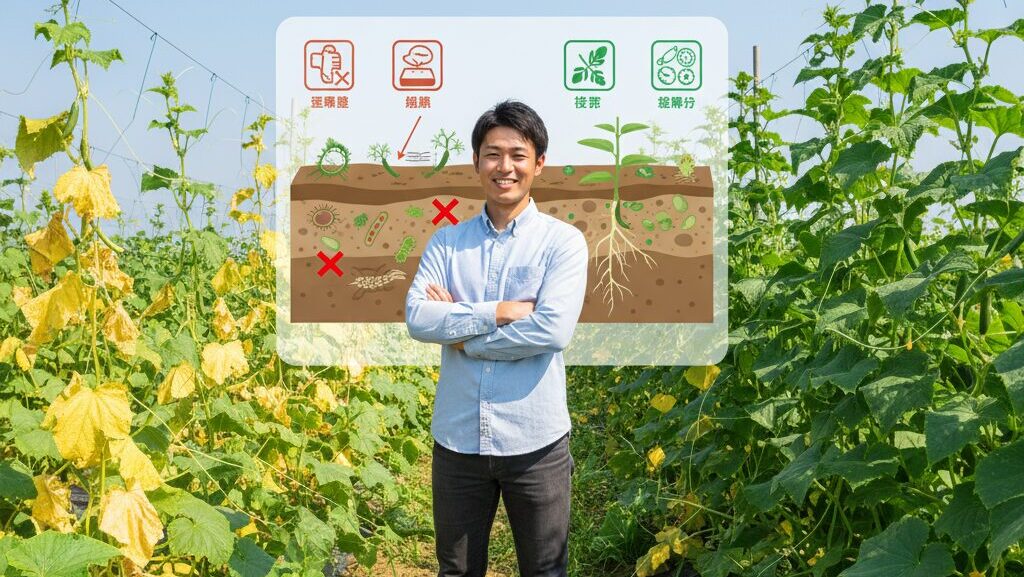

連作障害で発生する具体的な症状

枝豆を同じ場所で育て続けると、生育が著しく悪くなったり、最悪の場合は枯れてしまったりする「連作障害」が発生することがあります。

結論から言うと、この症状の主な原因は土壌環境の悪化です。同じ作物を栽培し続けることで、土の中の特定の養分だけが過剰に消費され、栄養バランスが崩れてしまいます。さらに、その作物を好む特定の病原菌や害虫が土壌中に増殖しやすくなるのです。

枝豆の場合、最も問題となるのが「ダイズシストセンチュウ」という非常に小さな線虫です。この害虫が多発すると、根に寄生して栄養を奪うため、以下のような症状が現れます。

連作障害の主な症状

- 株全体の生育が悪く、背丈が伸びない

- 葉の色が黄色っぽくなり、元気がなくなる

- 根の張りが悪く、収穫できる莢の数が極端に減る

- 症状が深刻な場合は、株が枯死してしまう

これらの症状は、土の中に原因があるため、見た目だけでは判断が難しい場合もあります。しかし、年々出来が悪くなっていると感じる場合は、連作障害を疑う必要があります。

そもそも枝豆の連作は大丈夫か

「水田の畦道で何十年も大豆を作っている」という話を聞いたことがあるかもしれません。実際、一部の農家では長年同じ場所で栽培しているケースもあり、「枝豆は連作に強い作物だ」という意見も存在します。

しかし、これはあくまで特定の条件下で成立している話であり、一般的には枝豆の連作は推奨されません。

なぜなら、前述の通りダイズシストセンチュウや黒根腐病といった土壌病害虫のリスクが年々高まるからです。特に砂質土壌は水はけが良いため障害が出にくいと言われますが、粘土質の畑などでは問題が顕在化しやすくなります。

また、家庭菜園ではプロの農家のように徹底した土壌管理を行うのが難しい側面もあります。そのため、リスクを避けて毎年安定した収穫を目指すのであれば、「連作は避けるべき」と考えるのが無難です。栽培期間が短い枝豆は、大豆より影響が小さいという意見もありますが、油断は禁物です。

連作を避けるべき期間は何年か

では、一度枝豆を栽培した畑は、どのくらいの期間をあければ再び栽培できるのでしょうか。

連作障害のリスクを確実に避けるためには、最低でも2〜3年、できれば3〜4年の間隔をあけることが推奨されています。

この期間は、土壌中に増えてしまった特定の病原菌や害虫の密度を自然に減少させるために必要です。特にダイズシストセンチュウのような厄介な害虫は、宿主となるマメ科植物がなければ繁殖できず、徐々に数を減らしていきます。

「そんなに長く待てない!」と感じるかもしれませんが、この期間に他の科の野菜を育てる「輪作」を行うことで、土壌環境を改善し、他の野菜の収穫も楽しめます。畑を有効活用するためにも、計画的な栽培スケジュールを立てることが大切ですよ。

ちなみに、他のマメ科野菜も同様に連作障害のリスクがあります。例えば、エンドウは5年以上、ソラマメは3年、インゲンマメは2年程度の間隔をあけるのが無難とされています。同じ「マメ科」の仲間として覚えておきましょう。

ダイズシストセンチュウと連作障害

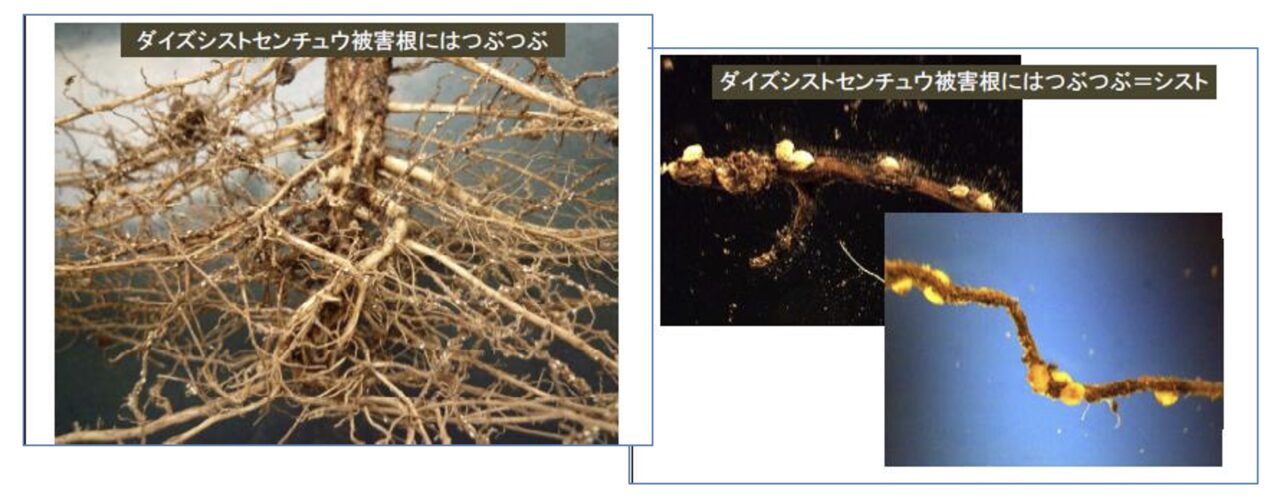

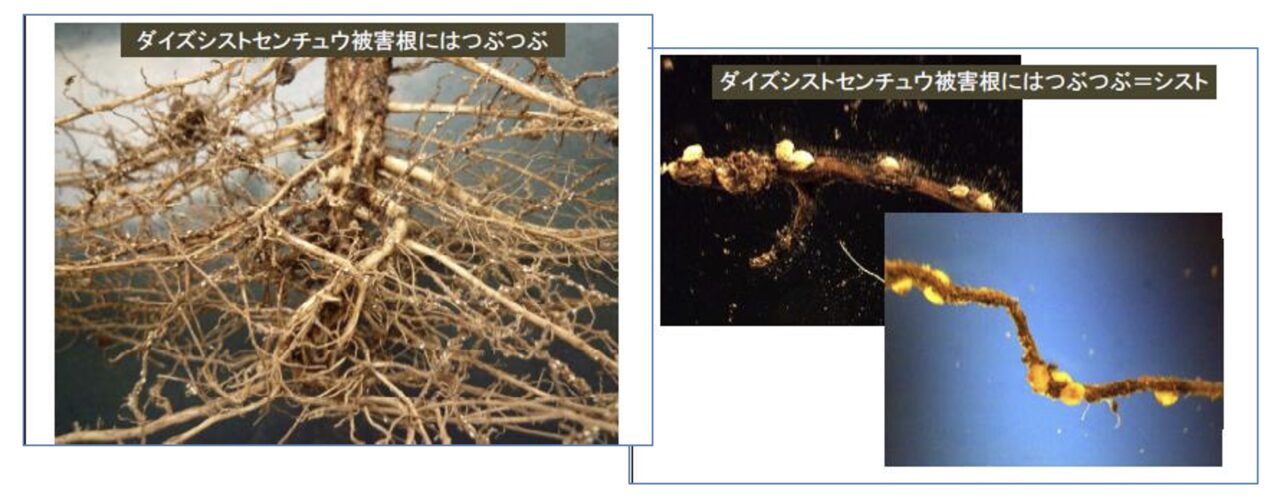

枝豆の連作障害を語る上で、避けて通れないのが「ダイズシストセンチュウ」の存在です。

これはダイズ(枝豆)の根に寄生する線虫の一種で、一度畑に発生すると根絶が非常に困難なため、生産者の間では大きな問題となっています。大きさは1mmにも満たないため肉眼で見ることはできません。

ダイズシストセンチュウの被害サイクル

- 土の中にいる幼虫が、枝豆の根から侵入します。

- 根の内部で栄養を吸い取りながら成長し、メスは成熟するとレモン形の「シスト」と呼ばれる卵の殻を形成します。

- このシストは非常に硬い殻で守られており、土の中で何年も生き延びることができます。

- 再び枝豆が植えられると、根から出る分泌物を感知してシストから幼虫が孵化し、再び根に侵入します。

このように、連作を繰り返すことで土の中のシスト密度がどんどん高まり、被害が深刻化していくのです。このサイクルを断ち切る最も有効な手段が、マメ科以外の作物を栽培する「輪作」なのです。

プランター栽培における連作対策

畑はないけれど、ベランダのプランターで家庭菜園を楽しんでます

という方も多いでしょう。プランター栽培でも連作障害は発生します。

畑と違い、プランターは土の量が限られているため、一度病原菌や害虫が発生すると密度が高くなりやすく、より深刻な問題につながる可能性があります。

しかし、プランター栽培には畑にはない大きなメリットがあります。それは「土を丸ごと入れ替えられる」ことです。

プランターで枝豆を育てた場合、最も確実な連作障害対策は、栽培が終わった後に古い土をすべて処分し、新しい培養土に入れ替えることです。これにより、土壌中に潜む病原菌や害虫のリスクを物理的にリセットできます。

もし土を再利用したい場合は、市販の土壌改良材を混ぜ込んだり、太陽熱消毒(黒いビニール袋に入れて夏場の直射日光に当てる)を行ったりする方法もあります。ただし、これらの方法は手間がかかる上に、効果が不完全な場合もあるため、初心者の方には新しい土への入れ替えを強くおすすめします。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

枝豆の連作障害を防ぐ具体的な栽培計画

- 輪作が最も有効な連作障害の対策

- おすすめな枝豆の後に植える野菜

- コンパニオンプランツの活用方法

- 有機物投入による土壌改善の対策

- 総まとめ:枝豆の連作障害を防ぐには

輪作が最も有効な連作障害の対策

連作障害を防ぐ最も効果的で基本的な方法が「輪作(りんさく)」です。輪作とは、同じ場所で異なる科の作物を順番に栽培していくことです。

これにより、特定の病害虫のライフサイクルを断ち切り、土壌中の微生物の多様性を保ち、栄養バランスの偏りを防ぐことができます。

枝豆(マメ科)の輪作相手として相性が良いとされるのは、以下の科の野菜です。

| 相性の良い科 | 代表的な野菜 | 相性が良い理由 |

|---|---|---|

| イネ科 | トウモロコシ、スイートコーン | 根の張り方が異なり、土壌の物理性を改善する。 |

| アブラナ科 | ハクサイ、キャベツ、ダイコン、ブロッコリー | 必要な養分がマメ科と異なるため、土壌養分のバランスが整う。 |

| ナス科 | ナス、ピーマン、トマト | 枝豆の根粒菌が残した窒素分を有効活用できる。 |

| ネギ類 | ネギ、タマネギ、ニラ | 根に共生する菌が土壌病害を抑制する効果が期待される。 |

逆に、枝豆の後作として避けるべきなのは、インゲンやソラマメ、エンドウといった同じマメ科の野菜です。これらを栽培すると連作と同じ状態になり、障害のリスクを高めてしまいます。

おすすめな枝豆の後に植える野菜

枝豆の栽培後、土壌には嬉しい「お土産」が残されています。それは、枝豆の根に共生していた根粒菌(こんりゅうきん)の働きによって固定された、豊富な窒素分です。

窒素は特に葉の成長を促す栄養素であるため、「葉物野菜」を育てるのに最適な土壌環境となっています。

夏の終わりに枝豆の収穫が終わったタイミングで栽培を始められる、おすすめの後作野菜は以下の通りです。

枝豆の後作におすすめの野菜リスト

- 葉物野菜:ホウレンソウ、コマツナ、レタス、ハクサイ、シュンギク

- 根菜類:ダイコン、ニンジン、カブ

- その他:ブロッコリー、カリフラワー、秋ジャガイモ

これらの野菜は、枝豆が残してくれた窒素を有効に活用して元気に育ちます。特にハクサイやキャベツなど、多くの肥料を必要とする葉物野菜との相性は抜群です。

後作の野菜を栽培する際は、元肥として窒素成分の多い肥料を控えめにするのがポイントです。過剰な窒素は、アブラムシの発生を助長したり、作物の味を落としたりする原因になるため注意しましょう。

コンパニオンプランツの活用方法

連作障害対策としてはもちろん、日々の栽培管理を楽にする方法として「コンパニオンプランツ」の活用も非常に有効です。これは、性質の異なる2種類以上の植物を一緒に植えることで、お互いに良い影響を与え合う「共栄作物」のことです。

枝豆と相性の良いコンパニオンプランツを一緒に植えることで、病害虫を遠ざけたり、生育を助けたりする効果が期待できます。

| コンパニオンプランツ | 期待できる効果 |

|---|---|

| トウモロコシ | 互いの害虫(アワノメイガとカメムシ)を遠ざける。枝豆の根粒菌がトウモロコシの生育を助ける。 |

| ナス・ピーマン | 枝豆の根粒菌がナス科野菜の生育を促進する。 |

| ニンジン | ニンジンの香りがカメムシを、枝豆の香りがキアゲハを遠ざけ、互いの害虫を忌避する。 |

| レタス | レタスの葉が地面を覆い、土の乾燥を防ぐマルチング効果がある。 |

例えば、枝豆の株間にサニーレタスを植えたり、隣の畝にトウモロコシを植えたりするだけで、農薬の使用を減らしながら健康な作物を育てやすくなります。様々な組み合わせを試してみるのも、家庭菜園の楽しみの一つです。

有機物投入による土壌改善の対策

連作障害の根本的な原因は、土壌の多様性が失われることにあります。そこで重要になるのが、堆肥(たいひ)や腐葉土などの有機物を投入し、土をふかふかにする「土づくり」です。

有機物が豊富な土壌では、多様な微生物が活発に活動します。これにより、特定の病原菌だけが異常繁殖するのを抑え、緩衝材のように働くことで連作障害のリスクを低減させることができるのです。

土壌改善のポイント

- 堆肥の投入:完熟した牛ふん堆肥やバーク堆肥を畑にすき込むことで、土の団粒構造が促進され、水はけと保水性が向上します。

- 緑肥の活用:作付けの合間にエンバクやソルガムなどの緑肥作物を育て、そのまま土にすき込む方法です。土壌に新鮮な有機物を供給できます。

- 残渣の活用:収穫後の枝豆の根や茎、葉をそのまま畑にすき込むのも有効です。枝豆の根粒菌が分解される過程で、土壌が肥沃になります。

近年では、米ぬかを土壌に混ぜ込むことで、発酵過程で有用な微生物を増やし、病原菌を抑制する対策も注目されています。これらの方法は、土壌の健康そのものを取り戻すための、長期的で持続可能な対策と言えるでしょう。

総まとめ:枝豆の連作障害を防ぐには

- 枝豆の連作障害は主に土壌中の病害虫が原因で起こる

- 特にダイズシストセンチュウは一度発生すると根絶が困難

- 症状としては生育不良や葉の黄化、収穫量の減少が見られる

- 連作を避けるには最低でも2年から3年の期間をあける

- 最も有効な対策は異なる科の野菜を育てる輪作である

- 輪作相手にはイネ科やアブラナ科、ナス科の野菜が適している

- 同じマメ科の野菜を後作に選ぶのは避ける

- 枝豆の後は土壌が窒素豊富なので葉物野菜の栽培に最適

- ホウレンソウやコマツナ、ハクサイなどが後作におすすめ

- プランター栽培では新しい培養土に入れ替えるのが最も確実

- コンパニオンプランツの活用で病害虫の発生を抑制できる

- トウモロコシやニンジンは枝豆と相性が良い

- 堆肥や緑肥など有機物を投入して土壌の微生物多様性を高める

- 収穫後の枝豆の根や茎をすき込むことも土づくりに有効

- 計画的な栽培ローテーションを組むことが安定収穫への鍵

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/