直売所や契約栽培での差別化品目として、あるいは新たな収益の柱として、紅くるり大根の導入をご検討されていませんか。

本記事では、紅くるり大根の種子選定から具体的な栽培技術、収穫時期の見極め、そして有利販売に繋げるための市場性まで、営農レベルで求められる情報を網羅的に解説します。

紅芯大根との明確な違いや、収益に直結する株間管理、種子の価格相場といった特徴を理解し、安定生産と収益向上にお役立てください。

- 収益性を最大化する紅くるり大根の栽培技術

- 歩留まりを高めるための具体的な圃場管理

- 市場で有利となる販売戦略と他品種との差別化ポイント

- 種子コストと生産計画に関する実践的情報

紅くるり大根とは?

- 品種の特徴

- 栄養価と効能

品種の特徴

紅くるり大根は、松永種苗株式会社によって開発された、内部だけでなく外皮まで鮮紅色に染まるF1品種です。最大のセールスポイントは、従来の紅芯大根に見られた硬い肉質ではなく、青首大根に匹敵する多汁質で柔らかい食感を持つ点にあります。この特性により、生食から加熱調理まで用途が広く、特に加工・業務用需要において高い評価を得ています。

生育の斉一性に優れ、サイズの揃いが良いため、計画的な一斉収穫が可能です。また、葉は開張性で管理作業がしやすく、既存のダイコン栽培体系にも導入しやすい点が、生産者にとってのメリットと言えます。

生産者から見た品種の強み

- 内外ともに赤色で、市場でのアイキャッチ効果が高い

- 多汁質で用途が広く、実需者への提案がしやすい

- 生育が揃いやすく、歩留まり向上と出荷作業の効率化が期待できる

- 既存の栽培設備・体系を大きく変更することなく導入可能

栄養価と効能

紅くるり大根の赤色色素は、ポリフェノールの一種であるアントシアニンです。これは消費者に対する付加価値として有効なセールスポイントになります。健康志向の高まりを受け、機能性成分をアピールできる作物は、直売所や差別化を図りたい販路において有利に働きます。

一般的な情報として、アントシアニンには強い抗酸化作用が期待できるとされています。栽培者としては、こうした成分の存在を商品POPや提案資料に記載することで、単なる「珍しい野菜」から「付加価値の高い健康野菜」へと商品のステージを高める戦略が可能です。

販売時の表現に関する注意

栄養成分に関する情報を販売促進に利用する際は、医薬品医療機器等法(薬機法)に抵触しないよう、「効果・効能」を断定する表現は避け、「~という成分が含まれています」といった事実に留めることが重要です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

紅くるり大根の栽培スケジュールと種まき時期

- 種まきに適した時期

- 発芽から収穫までの日数

- 株間・条間など圃場管理のポイント

種まきに適した時期

本品種の能力を最大限に引き出すには、秋まき栽培が絶対条件です。特に温暖地・中間地では8月中旬~9月中旬の播種が最適期となります。この時期に播種することで、根の肥大期から収穫期にかけて適度な低温に遭遇し、アントシアニンの発色が促進され、商品価値の高い鮮やかな赤色に仕上がります。

対して、春まきは推奨されません。生育後半の高温・長日期に抽苔(とう立ち)のリスクが極めて高くなるほか、赤色の発色不良、高温障害である赤心症の発生など、品質・収量を著しく低下させる要因が多いため、営農栽培としては避けるべき作型です。

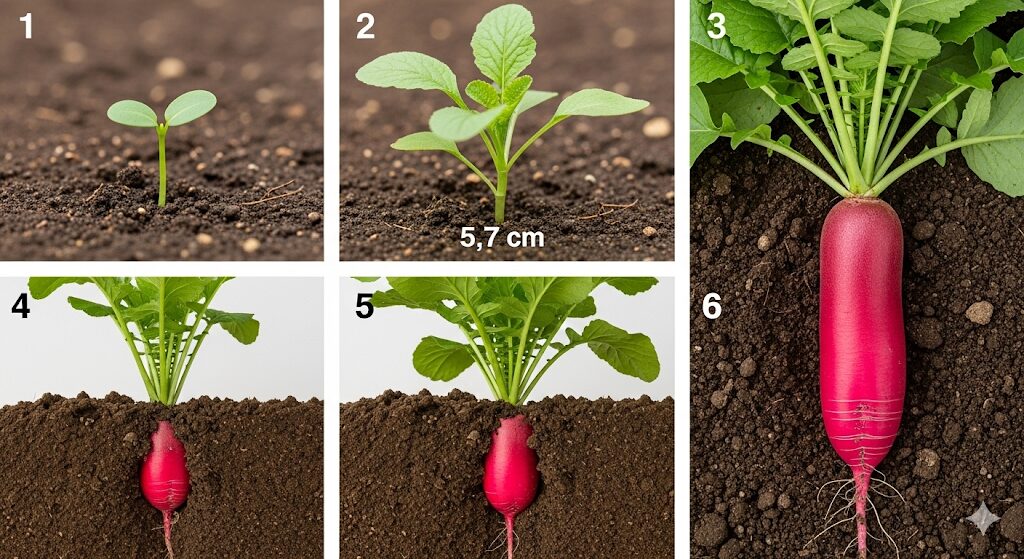

発芽から収穫までの日数

紅くるり大根は、播種後およそ60~75日で収穫期を迎える中早生種です。圃場での生育期間が比較的短いため、後作の計画も立てやすい利点があります。収穫サイズは750g前後から可能で、在圃性を活かして1kg程度の大玉まで肥大させることができます。出荷先のニーズや単価の動向を見ながら、収穫サイズを調整する戦略的な出荷が可能です。

株間・条間など圃場管理のポイント

品質と収量を両立させるためには、栽植密度の最適化が不可欠です。本品種は開張性の草姿のため、密植は軟弱徒長や病害の発生源となり、商品価値を損ないます。以下の栽植基準を参考に、圃場の条件に合わせて調整してください。

| 項目 | 推奨値 | 10aあたり栽植本数(目安) |

|---|---|---|

| 株間 | 25~30cm | 約2,200~4,700本 |

| 条間 | 単条:- / 2条:40~50cm / 3条:35cm |

播種は1穴あたり3粒を基本とし、本葉2~3枚の頃に間引きを行います。その際、胚軸部が緑色の個体や生育不良株を徹底して除去することが、出荷時の赤色個体の比率を高め、選別作業の労力を削減する上で極めて重要です。

施肥設計としては、一般的な青首大根に準じますが、急激な肥効は裂根の原因となります。元肥主体で緩効性の肥料を用い、追肥は生育状況を見ながら窒素成分で10aあたり2~3kgを目安に1回程度施用するのが基本です。特に、多湿条件では黒斑細菌病のリスクが高まるため、排水対策を徹底し、定期的な薬剤防除を計画に組み込む必要があります。

紅くるり大根の収穫時期と出荷適期

- 収穫の目安

- 出荷時期と市場ニーズ

収穫の目安

収穫適期の判断は、地上部に露出した根の直径で行います。直径7~8cmが標準的な出荷サイズの目安です。収穫遅れは、す入りや裂根といった品質劣化に直結し、商品価値を著しく損ないます。特に収穫期の降雨は裂根を誘発するため、天候を注視し、適期を逃さない計画的な収穫が求められます。

出荷時期と市場ニーズ

秋まき作型における主な出荷時期は、11月下旬から2月です。この期間は業務用の冬メニューや、家庭でのクリスマス・年末年始といったイベント需要が高まり、彩り野菜としての引き合いが最も強くなるタイミングです。一般的な大根の需要期と重なるため、販路を確保しやすい利点があります。

販路としては、直売所での差別化販売はもちろん、レストランやホテルといった外食産業、サラダキットなどを製造する加工業者からの業務用需要が非常に有望です。特に、その色合いと加工耐性から、契約栽培の品目としても適しています。販路拡大を目指すのであれば、実需者へのサンプル提供を積極的に行うことが有効です。

紅くるり大根と赤大根との違いと販路での強み

- 紅しぐれ大根との違い

- 紅芯大根との違い

紅しぐれ大根との違い

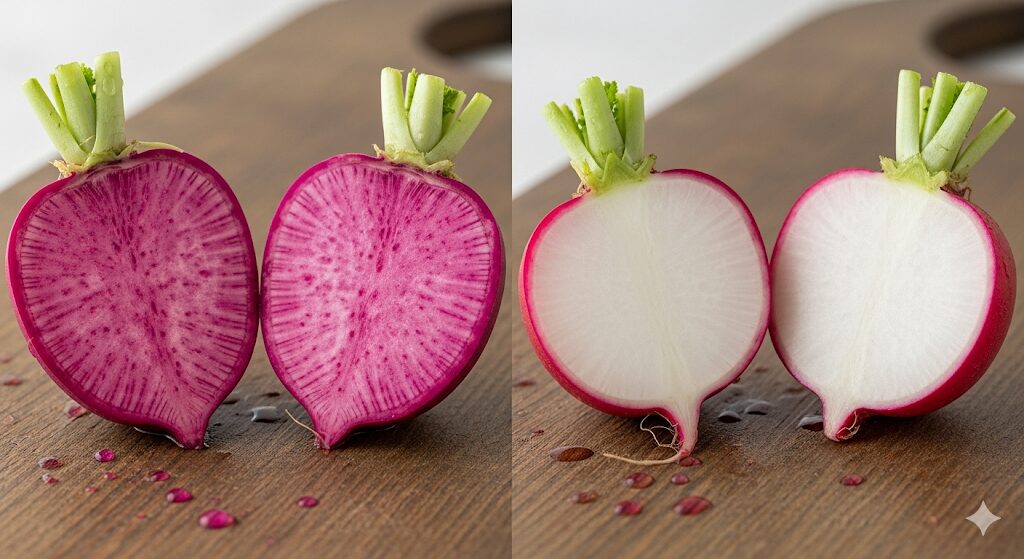

紅しぐれ大根は、外皮が赤紫色で内部が白い品種です。市場での競合品目となりますが、紅くるり大根は内部まで赤いという明確な差別化が可能です。紅しぐれが酢漬けなどで皮の色を活かす用途に強いのに対し、紅くるりは大根おろしやスティックサラダ、加熱調理など、中身の色を活かす幅広いメニュー提案で優位性があります。

紅芯(こうしん)大根との違い

従来の紅芯大根との最大の違いは、前述の通り食感と水分量です。紅芯大根が硬めの肉質で加熱調理やカービング(飾り切り)に向く一方、紅くるりは柔らかく多汁質で生食適性が高いため、サラダ需要に強いのが特徴です。また、外皮も赤いことから、商品としての視覚的アピール度が高く、消費者が手に取りやすいというメリットもあります。市場では、それぞれの特性に応じた棲み分けがなされています。

| 品種名 | 市場でのポジショニング | 主な用途 | 栽培上のポイント |

|---|---|---|---|

| 紅くるり大根 | 生食・加熱兼用、加工適性◎ | サラダ、おろし、スープ、ピクルス | 食感と汎用性で優位。赤色選抜が重要。 |

| 紅しぐれ大根 | 漬物・彩り用途特化型 | 甘酢漬け、スライスサラダ | 皮の色を活かす用途で競合。 |

| 紅芯大根 | 加熱調理・飾り切り用途 | 中華料理の炒め物、カービング | 用途が限定的だが根強い需要あり。 |

紅くるり大根の種の販売情報と価格

- 紅くるり大根の種の流通と購入方法

- 価格相場・固定種かF1かの違い

紅くるり大根の種の流通と購入方法

本品種の種子は、開発元である松永種苗株式会社の製品を取り扱う全国の種苗店や農協(JA)、農業資材のオンラインストアから入手可能です。営農用途では、20ml詰や2dl詰といった容量の大きい規格を選択するのが一般的です。また、播種作業の省力化を図る場合は、ペレット加工されたコート種子の利用も有効な選択肢となります。

価格相場・固定種かF1かの違い

紅くるり大根は、生育の均一性や優れた形質を追求したF1品種です。したがって、自家採種は形質がばらつくため行わず、毎年新しい種子を購入する必要があります。この種子コストは、生産経費として計画に組み込まなければなりません。

種子の価格は規格によって異なりますが、20ml詰(約600~1000粒)で2,000円~3,000円程度が一つの目安となります。コート種子になると価格は上がりますが、播種精度が向上し、間引き労力を削減できるメリットがあります。栽培面積と労働力を勘案し、最適な種子形態を選択することがコスト管理の鍵となります。

まとめ|紅くるり大根の栽培技術と収益性を高めるポイント

- 紅くるり大根は外皮から内部まで赤いF1品種

- 多汁質で食感が良く業務用・加工用需要が高い

- アントシアニン含有を付加価値として訴求可能

- 栽培の最適作型は秋まき(8月中旬~9月中旬播種)

- 春まきは品質・収量低下のリスクが極めて高い

- 播種後60~75日で収穫可能な中早生種

- 適切な株間・条間管理が品質と収量を左右する

- 間引き時の赤色個体の選抜が出荷率向上の鍵

- 多湿時の黒斑細菌病には予防的な防除が必要

- 収穫遅れは裂根やす入りの原因となり商品価値を損なう

- 11月下旬から2月のイベント・業務用需要期が出荷の最盛期

- 内部まで赤い点で他の赤大根との明確な差別化が可能

- 種子は毎年購入が必要なF1品種である

- 栽培規模に応じて20ml詰やコート種子などの規格を選ぶ

- 種子コストと省力化のバランスを考慮した生産計画が重要

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/