きゅうりの安定生産を目指す上で、多くの生産者が直面する深刻な課題が、きゅうりの連作障害です。毎年同じ場所で栽培を続けることで、生育不良や収量低下といった様々な問題が発生します。

この記事では、きゅうりの連作障害が起こる根本的な原因や症状、そして具体的な対策について、専門的な視点から詳しく解説します。きゅうりの後に植えてはいけない野菜、いわゆるきゅうりの後作にダメな野菜は何か、またプランター栽培での注意点、さらにはコンパニオンプランツを活用した土壌改善の方法まで、収益性を維持するための実践的な知識を提供します。

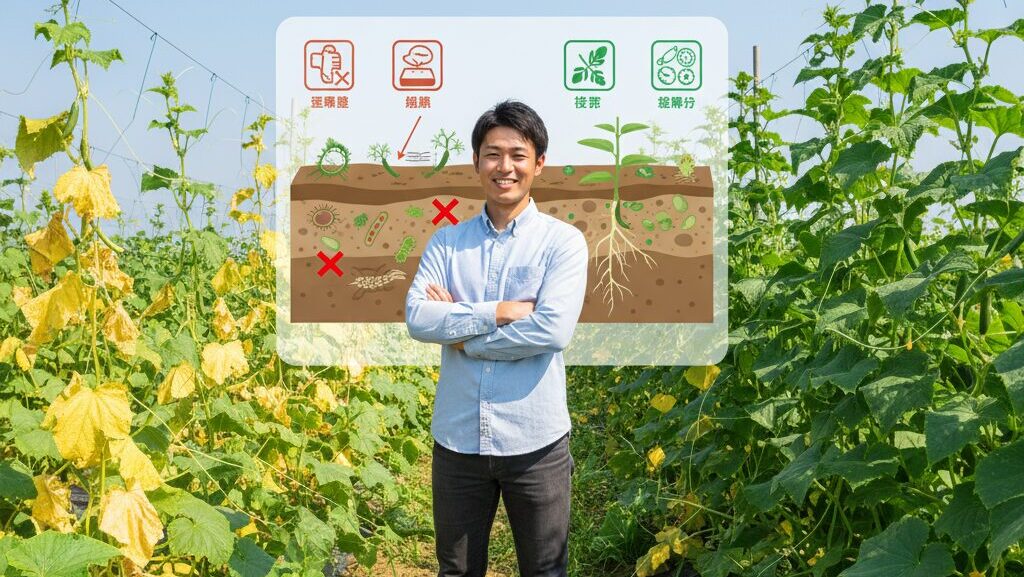

- きゅうりの連作障害が起こる3つの主要因

- 生育不良や病害といった具体的な症状

- 接ぎ木苗や輪作など効果的な対策

- 収益性を維持するための総合的な栽培計画

きゅうり連作障害の基礎知識と原因

- きゅうり栽培で見られる連作障害の症状

- きゅうりの後作にダメな野菜は何か

- トマトなどナス科野菜との輪作注意点

- なぜきゅうりの連作障害が起こるのか

- プランター栽培における土壌管理の要点

きゅうり栽培で見られる連作障害の症状

きゅうりの連作障害は、目に見える形で様々な症状として現れます。これらのサインを見逃さず、早期に対策を講じることが被害を最小限に抑える鍵となります。

最も一般的な症状は、生育初期の立ち枯れや、全体的な生育不良です。苗を定植してもなかなか根付かず、葉の色が薄くなったり、茎が細く弱々しくなったりします。これは、土壌中に蓄積した病原菌が根に感染し、養水分を正常に吸収できなくなるために起こります。生育が進んでも、つるの伸びが悪く、葉の大きさが不揃いになることも特徴です。

また、収穫量と品質の著しい低下も深刻な問題です。具体的には、以下のような症状が挙げられます。

- 奇形果の増加:実が曲がったり、尻太りや尻細りになったりする。

- 果実の肥大不良:実が大きくならず、収穫サイズに達する前に黄色く変色して落ちてしまう。

- 食味の低下:みずみずしさが失われ、苦味が出やすくなる。

さらに、特定の土壌病害が多発するようになります。代表的な病気には「つる割病」や「根腐病」があり、一度発生すると防除が非常に困難です。つる割病は日中に葉がしおれ、夜間に回復するという症状を繰り返し、やがて株全体が枯死に至ります。これらの症状は、連作によって土壌環境が悪化している明確なシグナルと言えるでしょう。

病害のサインを見逃さない

日中のしおれや下葉の黄変は、単なる水不足や肥料切れと間違いやすいですが、連作圃場では病害の初期症状である可能性を疑う必要があります。株元や根の状態を注意深く観察することが重要です。

きゅうりの後作にダメな野菜は何か

連作障害を回避するための基本は、適切な「輪作」を行うことです。輪作とは、同じ場所で栽培する作物の種類を計画的に変更していく栽培方法を指します。特に、きゅうりを栽培した後に植えるべきではない、相性の悪い野菜を知っておくことは極めて重要です。

結論から言うと、きゅうりの後作として最も避けるべきなのは、同じウリ科に属する野菜です。なぜなら、同じ科の作物は必要とする養分が似ており、また共通の病害虫に侵されやすいためです。

| 野菜の種類 | 主な共通病害 |

|---|---|

| カボチャ、ズッキーニ | つる割病、うどんこ病 |

| スイカ、メロン | つる割病、炭疽病 |

| ゴーヤ(ニガウリ)、トウガン | 疫病、べと病 |

これらのウリ科野菜を続けて栽培すると、土壌中に特定の病原菌の密度が急激に高まり、養分バランスの偏りも助長されてしまいます。結果として、後作のウリ科野菜で、より深刻な連作障害が発生するリスクが高まるのです。

また、ウリ科以外でも、ニンジンやダイコンといった根菜類も、きゅうりの後作としては相性が良くないとされています。これは、土壌の物理性や微生物相の違いが影響していると考えられていますが、特にきゅうり栽培で問題となるネコブセンチュウの密度を維持、あるいは増加させてしまう可能性があるため、注意が必要です。

トマトなどナス科野菜との輪作注意点

一般的に、輪作では科の異なる作物を組み合わせることが推奨されます。そのため、「ウリ科のきゅうりの後には、ナス科のトマトなら問題ない」と考えがちですが、ここにも注意点が存在します。

確かに、トマトはきゅうりとは異なるナス科の作物であり、つる割病のようなウリ科特有の病害リスクは回避できます。しかし、両者に共通して被害を及ぼす「ネコブセンチュウ」という土壌害虫には細心の注意が必要です。

ネコブセンチュウは、多くの野菜の根に寄生してコブを作り、養水分の吸収を妨げる非常に厄介な害虫です。きゅうりもトマトも、このネコブセンチュウの被害を受けやすい作物(好適作物)として知られています。したがって、きゅうりの栽培でネコブセンチュウが潜在的に増殖した土壌に、後作としてトマトを栽培すると、センチュウの密度をさらに高めてしまい、深刻な被害を引き起こす可能性があります。

輪作計画のポイント

輪作を計画する際は、単に作物の「科」が違うかどうかだけでなく、共通の病害虫、特に防除が難しい土壌病害虫(ネコブセンチュウ、アブラナ科の根こぶ病菌など)の観点から作付けを検討することが、成功の鍵となります。

もしネコブセンチュウの発生が懸念される圃場であれば、きゅうりやトマトの後作には、センチュウの密度を抑制する効果のある「対抗植物」を導入するのが効果的です。例えば、マリーゴールドやソルゴー、エンバクなどが知られており、これらを緑肥として栽培することで、土壌環境の改善が期待できます。

なぜきゅうりの連作障害が起こるのか

きゅうりの連作障害は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。そのメカニズムを正しく理解することが、効果的な対策を立てる第一歩となります。主な原因は、以下の3つに大別されます。

1. 土壌伝染性病害の蔓延

これが連作障害の最も大きな原因です。同じ作物を連続して栽培すると、その作物を好んで加害する特定の病原菌(糸状菌など)や有害センチュウが土壌中に集積し、密度が著しく高まります。きゅうりの場合、フザリウム菌による「つる割病」や、ピシウム菌などが引き起こす「根腐病」、そして前述の「ネコブセンチュウ」が代表的です。これらの病害虫は土壌中で長く生存するため、一度蔓延すると根絶は非常に困難になります。

2. 土壌の化学性(養分バランス)の悪化

作物はそれぞれ、生育に必要な養分を土壌から吸収しますが、その種類や量は品目によって異なります。きゅうりのように生育が早く、多収量が見込める作物は、特定の微量要素(マンガンやホウ素など)を多く吸収する傾向があります。連作を続けると、これらの特定の成分だけが土壌から収奪され、欠乏状態に陥ります。逆に、施肥によって投入される窒素やリン酸などの成分は過剰に蓄積し、養分バランスが大きく崩れてしまうのです。このアンバランスが、作物の生理障害を引き起こし、生育を阻害します。

3. 土壌の物理性の悪化と微生物相の単純化

毎年同じ時期に耕うんや畝立て、収穫作業を繰り返すことで、土壌の団粒構造が破壊され、固く締まった「耕盤層」が形成されやすくなります。これにより、水はけや通気性が悪化し、根が健全に伸びることができなくなります。また、土壌環境が特定の作物に偏ることで、土壌中の微生物の多様性が失われ、病原菌の活動を抑制してくれる有用微生物が減少します。微生物相が単純化することで、病原菌が優勢になりやすい環境が作られてしまうのです。

プランター栽培における土壌管理の要点

プロ農家向けの記事ですが、家庭菜園など小規模栽培での考え方にも触れておきましょう。限られたスペースでの栽培は、連作障害のリスクがより高まるため、基本の徹底が重要です。

プランターや鉢植えでの栽培は、畑と比べて土の量が限られているため、連作による影響がより顕著に、かつ短期間で現れる傾向があります。そのため、プランター栽培における連作障害対策の基本は、「毎年新しい培養土を使用すること」です。

これが最も確実で簡単な方法です。前年に使用した土は、病原菌が潜んでいたり、養分が消耗・偏ったりしている可能性が非常に高いです。新しい市販の野菜用培養土を使えば、これらのリスクをリセットできます。

もし古い土を再利用したい場合は、適切な再生作業が不可欠です。しかし、これには手間と知識が必要であり、完全なリスク回避は難しいことを理解しておく必要があります。

古い土を再利用する場合の手順

- 根やゴミを完全に取り除く。

- 黒いビニール袋に入れて天日にさらし、太陽熱で土壌消毒を行う(夏場に数週間)。

- 市販の土壌改良材や再生材、堆肥、苦土石灰などを混ぜ込み、養分バランスと物理性を改善する。

注意:この方法でも、つる割病菌などのしぶとい病原菌を完全に死滅させることは困難です。ナス科やウリ科など連作障害が出やすい野菜を育てる場合は、やはり新しい土を使うことを強く推奨します。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

きゅうり連作障害を回避する栽培技術

- 連作障害への土壌管理と総合的な対策

- 接ぎ木苗の利用と栽培上の注意点

- コンパニオンプランツによる土壌改善効果

- きゅうりの後の輪作に最適な作物は

- 収益性を高めるきゅうり連作障害対策

連作障害への土壌管理と総合的な対策

きゅうりの連作障害を防ぐには、単一の対策に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせた総合的な土壌管理が不可欠です。輪作が困難な場合でも、これらの対策を計画的に実施することで、リスクを大幅に軽減できます。

1. 土壌消毒の実施

土壌中に蓄積した病原菌の密度を直接的に下げるための有効な手段です。栽培終了後、次作の準備段階で行います。

- 太陽熱消毒:夏場の高温期に、圃場に水をまいて透明なビニールマルチで覆い、太陽の熱で地温を上昇させて病原菌やセンチュウを死滅させる方法。環境負荷が少なく、多くの農家で取り入れられています。

- 土壌還元消毒:米ぬかやフスマなどの有機物を土壌に混和し、大量に潅水してビニールで被覆することで、土壌を還元状態にし、多くの病原菌を死滅させる方法。太陽熱消毒と組み合わせるとさらに効果が高まります。

- 薬剤による消毒:クロルピクリン剤など、専門の農薬を使用して土壌を消毒する方法。効果は高いですが、使用基準を厳守し、周辺環境への配慮が必須となります。

2. 有機物の投入による土壌改良

土壌の物理性、化学性、生物性を総合的に改善し、作物が健全に育つための土台を作ります。完熟した良質な堆肥や緑肥を投入することで、土壌の団粒構造が促進され、水はけと通気性が向上します。また、多様な微生物の餌となり、有用微生物が豊富な土壌環境(微生物相の多様化)を育むことで、病原菌の活動を抑制する効果(静菌作用)が期待できます。

ソルゴーやエンバク、マリーゴールドなどの緑肥作物を栽培し、収穫せずにそのまま土壌にすき込むことで、大量の有機物を供給しつつ、特定のセンチュウを抑制するなどの追加効果も得られます。

3. 土壌診断に基づく適切な施肥管理

定期的に土壌診断を行い、圃場のpHやEC、各養分の過不足を正確に把握することが重要です。診断結果に基づいて、不足している要素を補い、過剰な成分の施用を控えることで、養分バランスの崩れを防ぎます。これにより、作物の生理障害を予防し、健全な生育を促すことができます。

接ぎ木苗の利用と栽培上の注意点

連作が避けられない圃場において、接ぎ木苗(つぎきなえ)の利用は、土壌病害を回避するための最も効果的かつ一般的な技術です。

接ぎ木苗とは、育てたいきゅうり品種(穂木:ほぎ)を、病気に強い別の植物(台木:だいき)に接いで一体化させた苗のことです。きゅうりの場合、主につる割病などの土壌病害に強いカボチャ属の植物が台木として利用されます。

接ぎ木苗の主なメリット

- 耐病性の向上:台木の持つ病害抵抗性により、つる割病などの土壌病害の発生を劇的に抑えることができます。

- 生育の促進:一般的に台木は根張りが旺盛で、吸肥力が強いため、低温期でも生育が良く、長期間にわたって草勢を維持しやすくなります。これにより増収効果も期待できます。

- 環境ストレスへの耐性:低温や乾燥といった不良環境への耐性が向上します。

このように大きなメリットがある接ぎ木苗ですが、利用する上ではいくつかの注意点があります。まず、自根苗(接ぎ木をしていない苗)に比べて苗の価格が高いというデメリットがあります。また、定植する際に深植えしすぎると、穂木の部分から根(自根)が出てしまうことがあります。この自根が土壌に達すると、せっかくの台木の耐病性が意味をなさなくなり、病気に感染するリスクが生じるため、接ぎ木部分が地面に埋まらないように浅植えを徹底する必要があります。

接ぎ木苗は万能ではない

接ぎ木苗は特定の土壌病害には非常に有効ですが、連作障害のすべての問題を解決するわけではありません。土壌の養分バランスの悪化や物理性の低下は改善されないため、前述した土壌消毒や有機物の投入といった基本的な土壌管理と組み合わせて利用することが重要です。

コンパニオンプランツによる土壌改善効果

コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いに良い影響を与え合う植物の組み合わせのことです。病害虫の発生を抑えたり、生育を促進したりする効果が期待でき、化学農薬への依存を減らすための一つの手段として注目されています。

きゅうりの連作障害対策として特に有効とされるコンパニオンプランツは、ネギ類です。

長ネギ、タマネギ、ニラなど

ネギ類の根には、「拮抗菌(きっこうきん)」と呼ばれる有用な微生物が共生しています。この拮抗菌が、きゅうりのつる割病などの原因となる病原性糸状菌の増殖を抑制する働きを持っています。きゅうりの株元にネギを混植することで、根圏(根の周辺の土壌)の微生物環境が改善され、病害の発生リスクを低減させる効果が期待できるのです。

また、ネギ類が持つ特有の強い香りは、アブラムシやウリハムシといった害虫を遠ざける忌避効果もあるとされています。

| 植物名 | 期待される効果 |

|---|---|

| マリーゴールド | 根からネコブセンチュウの増殖を抑制する物質を分泌するため、土壌のセンチュウ密度を下げる効果が高いです。きゅうりの前作や間作として栽培すると効果的です。 |

| ラッカセイ(マメ科) | 根に共生する根粒菌が空気中の窒素を固定し、土壌を肥沃にします。また、草勢が強くなりやすいきゅうりの生育を適度にコントロールする効果も期待されます。 |

ただし、コンパニオンプランツの効果は、土壌消毒や接ぎ木苗のように劇的なものではありません。あくまで補助的な対策と位置づけ、他の栽培管理と組み合わせて総合的に取り組むことが大切です。まさに「お守り」のような存在として、栽培計画に組み込んでみると良いでしょう。

きゅうりの後の輪作に最適な作物は

連作障害を回避し、持続的な農業生産を行う上で、輪作は最も基本的かつ重要な技術です。きゅうりを栽培した後の土壌環境を整え、次作の成功につなげるためには、相性の良い作物を選ぶ必要があります。

きゅうりの後作として推奨されるのは、主にイネ科、マメ科、アブラナ科の野菜です。

きゅうりの後作に適した作物群

- イネ科作物(例:トウモロコシ、ソルゴー) 多くの作物を支えるしっかりとした根を張るため、土壌の団粒構造を改善し、物理性を向上させる効果が高いです。特にトウモロコシはきゅうりとの相性が良いとされています。

- マメ科作物(例:エダマメ、インゲン、ソラマメ) 根に共生する根粒菌の働きにより、空気中の窒素を土壌に供給してくれます。これにより、きゅうり栽培で消費された窒素分を補い、土壌を肥沃にすることができます。

- アブラナ科作物(例:キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー) きゅうりとは必要とする養分や根を張る深さが異なるため、土壌養分の偏りを是正する効果が期待できます。秋冬作の品目が多く、きゅうりの収穫後にスムーズに栽培を移行しやすい点もメリットです。

これらの作物を輪作体系に組み込むことで、特定の病原菌の連鎖を断ち切り、土壌の物理性や化学性を回復させ、健全な土壌環境を維持することが可能になります。理想的には、ウリ科 → イネ科 → マメ科 → アブラナ科のように、少なくとも3〜4年のサイクルで異なる科の作物をローテーションさせることが推奨されます。

収益性を高めるきゅうり連作障害対策

- きゅうりの連作障害は土壌病害、養分バランスの悪化、物理性の低下が主な原因

- 症状として生育不良、収量低下、品質劣化、特定の病害の多発が見られる

- 後作には同じウリ科の野菜(カボチャ、スイカなど)を植えるのは避けるべき

- トマトなどナス科野菜との輪作もネコブセンチュウのリスクから注意が必要

- 連作障害対策の基本は輪作体系を確立すること

- 輪作が困難な場合は土壌消毒が有効な手段となる

- 太陽熱消毒や土壌還元消毒は環境負荷の少ない方法として推奨される

- 完熟堆肥や緑肥などの有機物投入は土壌の総合的な力を高める

- 土壌診断に基づいた適切な施肥管理で養分の偏りを防ぐ

- 接ぎ木苗の利用は土壌病害に対して非常に効果が高い

- 接ぎ木苗を使用する際は浅植えを徹底し自根の発生を防ぐ

- コンパニオンプランツ(ネギ類、マリーゴールドなど)は補助的な対策として有効

- きゅうりの後作にはイネ科、マメ科、アブラナ科の作物が適している

- 単一の対策に頼らず、複数の技術を組み合わせた総合的な管理が成功の鍵

- プランター栽培では毎年新しい培養土を使うことが最も確実な対策である

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/