キュウリの栽培を成功させる上で、最も重要な要素の一つが種まき時期の見極めです。適切な時期に種をまくことで、その後の生育や収穫量が大きく変わってきます。

この記事では、プロの農家の方々に向けて、キュウリの種まき時期に関する情報を網羅的に解説します。一般的な春まきから秋キュウリの栽培、さらには寒冷地である北海道での注意点まで、種から育てる際のポイントを詳しくご紹介します。

栽培計画を立てる上で、種まきはいつまで可能なのか、そして発芽日数を安定させるためのコツなど、具体的な疑問にもお答えしていきます。

- 地域や作型ごとの最適な種まき時期がわかる

- 種から育てる際の具体的な手順と注意点を理解できる

- 品種別の栽培スケジュールと管理のコツが身につく

- 安定した収量を得るための栽培計画が立てられる

基本となるキュウリの種まき時期

- 最適なキュウリの種まき時期と作型

- 寒冷地 北海道での種まき

- きゅうりを種から育てる方法と要点

- 発芽日数の目安と温度管理

- きゅうりを種から育てるのは難しいか

- 露地栽培の種まきはいつまで可能か

最適なキュウリの種まき時期と作型

キュウリの種まきは、栽培する地域や目指す収穫時期によって大きく異なります。基本的には、十分な地温が確保できる時期に行うのが鉄則です。キュウリの栽培計画を立てる上で欠かせないのが、「作型」の理解になります。

主な作型には春まきと夏まき(秋まき)の2つがあり、それぞれ種をまく時期が異なります。春まきは3月下旬から5月上旬にかけて行われ、6月中旬以降の収穫を目指す最も一般的な作型です。

一方、夏まき(秋まき)は6月頃から種まきを開始し、7月から9月にかけて収穫します。春に植えたキュウリの収穫が終わる頃に収穫が始まるため、リレー栽培として取り入れられることが多いです。

作型のポイント

キュウリ栽培では、半促成栽培、促成栽培、抑制栽培といった施設を利用した作型も一般的で、これらを組み合わせることで周年栽培が可能となります。自身の栽培環境や出荷計画に合わせて最適な作型を選択することが重要です。

地域ごとの一般的な種まき時期の目安は以下の通りです。ただし、その年の気候によって変動するため、あくまで参考として活用してください。

| 地域 | 春まきの目安時期 |

|---|---|

| 北海道・東北地方 | 5月中旬~6月上旬 |

| 関東・中部地方 | 4月中旬~5月上旬 |

| 近畿・中国地方 | 4月上旬~4月下旬 |

| 四国・九州地方 | 3月下旬~4月中旬 |

これらの時期は露地栽培を基準としています。ハウスやトンネルを利用する場合は、これよりも早い時期から種まきを開始することが可能です。

寒冷地 北海道での種まき

寒冷地、特に北海道でキュウリを栽培する場合、種まきの時期は本州の温暖な地域とは大きく異なります。最も注意すべき点は、遅霜のリスクです。キュウリは寒さに非常に弱い作物であるため、霜に当たると苗が枯れてしまう可能性があります。

そのため、北海道での露地栽培における種まきは、遅霜の心配が完全になくなる5月中旬から6月上旬が適期とされています。安全を期すのであれば、直播きは避け、ハウスや温床で育苗し、十分に気温が安定してから畑に定植するのが一般的です。これにより、初期生育を安定させることができます。

寒冷地では地温がなかなか上がらないため、発芽不良のリスクが高まります。黒マルチを張って地温を上昇させたり、トンネル栽培を取り入れたりするなど、保温対策を徹底することが成功の鍵です。

また、栽培期間が短くなるため、生育が早く、短い夏で収穫できる品種を選ぶことも重要なポイントとなります。

きゅうりを種から育てる方法と要点

キュウリを種から育てる場合、主に「ポットまき」と「箱まき(セルトレイ含む)」の2つの方法があります。どちらも基本的な手順は同じですが、管理のしやすさや育苗スペースに応じて選択します。

ポットまきの手順

9cm程度のポリポットに市販の野菜用培養土を入れ、中央に深さ1cmほどの穴をあけます。

そこに2〜3粒の種をお互いが離れるようにまき、5mmほど薄く土をかぶせて軽く押さえます。

種をまいた後は、たっぷりと水やりをしましょう。

箱まきの手順

育苗箱に培養土を入れ、深さ1cmほどの溝をつけます。

その溝に1.5〜2cm間隔で種を横向きに並べ、同様に覆土して水を与えます。

発芽後、子葉が完全に開いたら一本ずつポットに移植(鉢上げ)する作業が必要です。

- 温度管理: 発芽までは25〜30℃を保ち、発芽後は少し温度を下げて徒長を防ぎます。

- 間引き: ポットまきの場合、本葉が1枚になる頃までに最も生育の良いものを1本残します。

- 水やり: 育苗中は乾燥させすぎないよう注意が必要ですが、水のやりすぎは軟弱な苗になる原因にもなります。土の表面が乾いたら与える程度が目安です。

定植の目安は、種まきから約30日後、本葉が3〜4枚に育った頃です。この期間にしっかりと根を張らせ、がっしりとした苗を育て上げることが、その後の収量を左右します。

発芽日数の目安と温度管理

キュウリの種が発芽するために最も重要な条件は「地温」です。種まきをしても、温度が足りなければ発芽しないか、発芽までに非常に長い時間がかかってしまいます。

キュウリの発芽適温は地温25〜30℃とされており、この条件を満たせば、通常は4〜5日で発芽がそろいます。もし、1週間以上経っても発芽しない場合は、温度不足や水分管理の失敗が考えられます。特に春先の露地への直播きは、地温が不安定なため注意が必要です。

低温期の発芽対策

春まきなど地温が低い時期に種まきを行う場合は、ただ待つだけでは発芽率が著しく低下します。以下の対策を講じることで、発芽を安定させることができます。

- 育苗器の利用: 温度管理が可能な発芽育苗器を使用するのが最も確実です。

- 農電マットの活用: 育苗箱やポットの下に敷くことで、地温を直接温めることができます。

- 保温資材の利用: ハウスやトンネル内で育苗するだけでも、外気温の影響を和らげることが可能です。

発芽後は、逆に温度が高すぎると苗が徒長(間延び)してしまうため、少しずつ温度を下げて管理し、定植に向けて外気に慣らしていく「順化」の作業も大切になります。

きゅうりを種から育てるのは難しいか

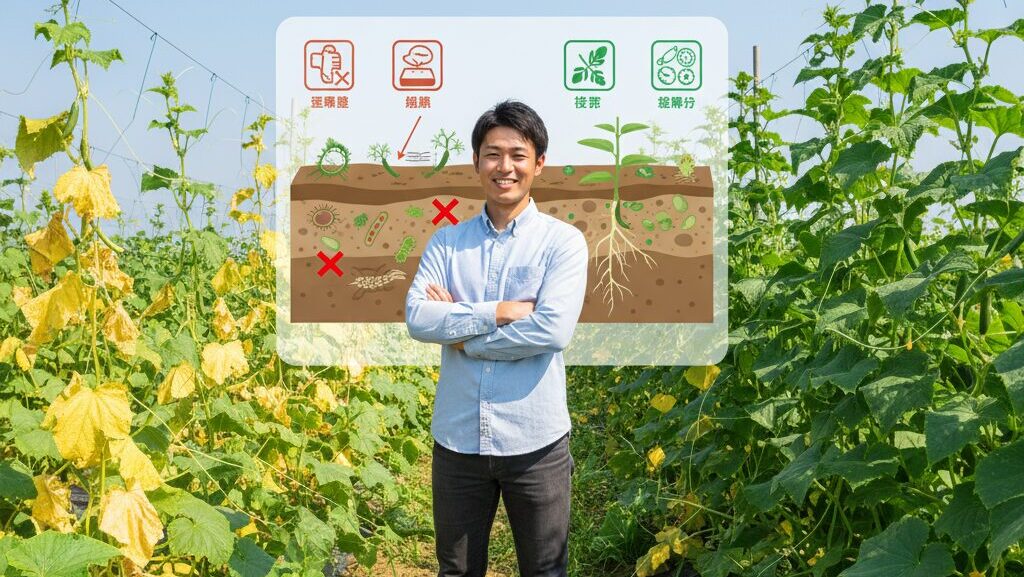

「接ぎ木苗を買うのが当たり前になっているけど、コストを考えると種から育てたい。でも、失敗しないか不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、キュウリを種から育てること自体は、ポイントさえ押さえれば決して難しくありません。ウリ科の作物は比較的強健で、発芽条件を整えれば元気に育ちます。最大のメリットは、やはりコストを大幅に抑えられる点と、好きな品種を自由に選べる点でしょう。

ただ、市販の接ぎ木苗と比較した場合のデメリットや注意点も理解しておく必要があります。

種から育てる際の注意点

種から育てた苗(実生苗)は、病気に強いカボチャなどを台木にした接ぎ木苗に比べて、特定の病害、特に「つる割れ病」などの土壌病害に弱い傾向があります。また、連作障害の影響も受けやすくなります。

- 連作を避ける: 同じ場所でウリ科の作物を続けて栽培した畑では、接ぎ木苗を使うのが無難です。

- 育苗期間が必要: 種まきから定植まで約1ヶ月の育苗期間と、その間の管理(温度、水、病害虫)の手間がかかります。

初めてキュウリ栽培に取り組む場合や、連作障害が懸念される畑では、まずは接ぎ木苗から始めるのが安心です。栽培に慣れてきたら、コスト削減や多品種栽培を目指して、種からの育苗に挑戦してみるのが良いでしょう。

露地栽培の種まきはいつまで可能か

「春の植え付け時期を逃してしまった」「収穫期間を長く確保したい」といった理由から、キュウリの種まきがいつまで可能なのかは、多くの方が気にする点です。露地栽培の場合、種まきができる限界の時期は、その後の生育に必要な期間と気温によって決まります。

温暖な地域であれば、7月中旬頃までが種まきの目安となります。これはいわゆる「夏まき(秋どり)」栽培にあたり、8月下旬から秋にかけて収穫を行う作型です。春に植えた株が疲れてくる時期に、新しい株から収穫を始められるため、長期出荷を狙う農家にとっては重要な栽培方法です。

ただし、遅い時期の種まきにはいくつかの注意点が存在します。

遅まき栽培のポイント

- 高温対策: 育苗期や生育初期が真夏にあたるため、高温による生育障害や病害虫の発生リスクが高まります。寒冷紗による遮光や、風通しの良い場所を選ぶなどの対策が求められます。

- 収穫期間の短縮: 種まきが遅くなるほど、秋の気温低下によって生育が止まるまでの期間が短くなり、結果として総収穫量は少なくなる傾向にあります。

- 品種選定: 夏の暑さに強く、生育が早い品種を選ぶことが成功率を高めます。

前述の通り、栽培計画においては、単に「いつまで」と考えるだけでなく、その時期にまくことのリスクとメリットを理解した上で判断することが大切です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

品種で変わるキュウリの種まき時期

- 秋キュウリの種まき時期と栽培のコツ

- 地這いキュウリの種まき時期

- 四葉きゅうりの種まき時期と特徴

- マイクロキュウリの種まき時期

- 最適なキュウリの種まき時期で多収穫へ

秋キュウリの種まき時期と栽培のコツ

秋キュウリは、夏に種をまき、気温が下がり始める秋に収穫する作型で、「抑制栽培」とも呼ばれます。夏場の高値での出荷や、他の作物の後作として畑を有効活用できるメリットがあります。

秋キュウリの種まき時期は、地域にもよりますが6月から7月が一般的です。育苗期間を約30日と考えると、定植は8月から9月になります。この栽培で最も重要なのは、育苗期から定植後初期にかけての高温対策です。

高温期の育苗管理

真夏の育苗は、温度が上がりすぎて苗が弱ったり、病害虫の被害にあったりするリスクと隣り合わせです。育苗ハウスの通気・換気を徹底し、必要であれば寒冷紗などで遮光して、ハウス内の温度を適温に保つ工夫が求められます。また、アブラムシやアザミウマ類の侵入を防ぐため、防虫ネットを張るなどの対策も必須となります。

定植後の管理も重要

定植後も残暑が厳しいため、乾燥を防ぐためのこまめな水やりが欠かせません。涼しくなるとハウス内に害虫が侵入しやすくなるため、開口部への防虫ネット設置など、最後まで病害虫対策を徹底することが、品質の良い秋キュウリを収穫するための鍵となります。

品種は、耐暑性があり、べと病やうどんこ病に強い秋用のものを選ぶのがおすすめです。

地這いキュウリの種まき時期

地這いキュウリは、その名の通り支柱を立てずに地面を這わせて栽培する方法です。支柱やネットの設置、誘引作業が不要なため、管理の手間を大幅に省けるという大きなメリットがあります。家庭菜園で人気ですが、栽培面積を確保できるのであれば、省力化栽培としてプロの現場でも活用できます。

地這いキュウリの種まき時期は、一般的な立ち栽培のキュウリよりもやや遅く、気温が十分に上がってから直播きするのが基本です。暖地では5月頃から、遅い場合は7月中旬頃まで種まきが可能です。地面を葉が覆うことで、夏の強い日差しや高温から株元を守り、乾燥に耐えやすいという特徴も持っています。

地這い栽培のポイント

- 品種選び: 「ときわ地這」「霜知らず地這」など、地這い栽培に適した品種を選びましょう。これらの品種は、子づるや孫づるに実がつきやすい特性があります。

- 整枝(摘心): 親づるの本葉が5〜6枚になったところで先端を摘心し、勢いの良い子づるを4〜5本伸ばすことで、収量を増やすことができます。

- 敷きわら: 果実が直接地面に触れて汚れたり、病気になったりするのを防ぐため、つるが伸びるのに合わせて敷きわらをすると品質が向上します。

収穫時に果実が葉の下に隠れて見つけにくいことがあるため、取り残して巨大化させないよう、こまめな確認が必要です。

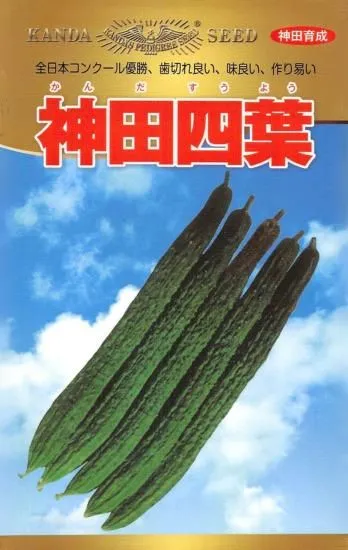

四葉きゅうりの種まき時期と特徴

四葉(すうよう)きゅうりは、中国華北系の品種で、表面のイボが多くてシワが寄り、歯切れの良い食感が特徴のキュウリです。漬物や炒め物にすると、その食感の良さが際立ちます。家庭菜園愛好家や、食味にこだわる農家から根強い人気があります。

四葉きゅうりの種まき時期は、基本的な立ち栽培用のキュウリとほぼ同じです。温暖な地域では4月中旬から5月上旬に種をまき、育苗してから定植するのが一般的です。地温が確保できれば直播きも可能ですが、安定した生育のためには育苗が推奨されます。

「四葉」という名前は、子葉のあとに本葉が4枚くらい出た頃から実がなり始めることに由来すると言われています。皮が薄くてみずみずしい反面、日持ちがしにくいという特徴もあります。そのため、かつては市場流通が難しい品種でしたが、近年その美味しさが見直され、直売所などで人気を集めています。

栽培管理も一般的なキュウリに準じますが、病気に強い品種も開発されているものの、うどんこ病などには注意が必要です。風通しを良くするための整枝や摘葉を適切に行いましょう。

マイクロキュウリの種まき時期

マイクロキュウリは、実の大きさが2〜3cmほどにしかならない、非常にユニークなキュウリです。見た目はスイカのような模様で、爽やかな酸味があるのが特徴。サラダのアクセントやピクルスとして利用され、レストランなどからの需要もあります。

栽培方法や種まきの時期は、一般的なキュウリとほとんど変わりません。春、暖かくなった3月から5月頃にポットで種まきをして育苗し、本葉が3〜4枚になったら定植します。つる性で生育も旺盛なため、支柱やネットに誘引して育てます。

丈夫で育てやすく、病害虫の心配も比較的少ないため、ユニークな野菜として栽培品目に加えるのも面白いでしょう。可愛らしい見た目から、グリーンカーテンとして楽しみながら栽培するのにも適しています。

マイクロキュウリ栽培のポイント

小さな実をたくさんつけるため、肥料切れを起こさないように定期的な追肥が重要です。また、実はあっという間に大きくなるわけではないので、収穫のタイミングを逃す心配は少ないですが、熟しすぎると硬くなるため、適期に収穫することを心がけましょう。

最適なキュウリの種まき時期で多収穫へ

この記事では、キュウリの種まき時期に関する様々な情報をお届けしました。最後に、収量を最大化するための重要なポイントをまとめます。

- キュウリの種まきは春まきと夏まきが基本

- 作型には促成・半促成・抑制栽培などがある

- 地域ごとの最適な種まき時期を把握することが第一歩

- 寒冷地では遅霜のリスクがなくなり地温が確保できてから種をまく

- 種から育てる場合はポットまきか箱まきで約30日間育苗する

- 発芽の成功は地温25〜30℃の確保が鍵を握る

- 適温下では発芽日数は4〜5日が目安

- 種からの栽培はコストが低いが土壌病害に注意が必要

- 露地栽培の種まきは暖地で7月中旬頃まで可能

- 秋キュウリは6月〜7月に種をまき高温期の育苗管理が重要

- 地這いキュウリは支柱不要で省力化でき7月中旬まで種まきできる

- 四葉きゅうりの種まき時期は一般的なキュウリと同様

- マイクロキュウリも春まきが基本で育てやすい

- 品種の特性を理解し自分の栽培計画に合ったものを選ぶ

- 全ての基本は適期作業であり計画的な栽培管理が多収穫につながる