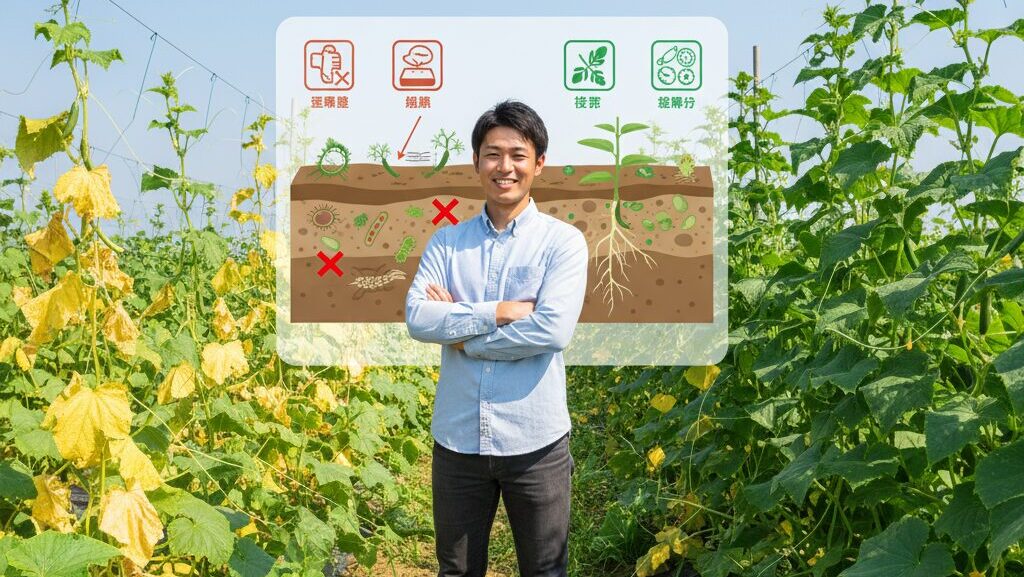

きゅうりの葉に、まるで小麦粉を振りかけたような白い斑点が…。

それは、うどんこ病のサインかもしれません。この病気の原因はカビの一種であり、その見た目からうどんこ病という名前の由来があります。多くの栽培者が直面するこの問題について、初期症状の写真を見ながら、うどんこ病にかかったきゅうりは食べられるのか、という疑問にもお答えします。

具体的な治し方としては、家庭で手軽に試せる重曹や酢を使った方法から、より効果的なうどんこ病の治療に用いられる農薬まで、幅広く解説。

多くの人が探し求める特効薬の有無や、プロが実践する農薬のおすすめも紹介し、きゅうりのうどんこ病治療に関するあらゆる情報をお届けします。

- きゅうりのうどんこ病の具体的な症状と原因

- 農薬や重曹などを使ったうどんこ病の治療方法

- 薬剤耐性を防ぐための農薬のローテーション散布

- うどんこ病を未然に防ぐための効果的な予防策

きゅうりのうどんこ病治療の前に知るべき基本

- うどんこ病という名前の由来

- うどんこ病が発生する主な原因

- 写真で見るうどんこ病の初期症状

- うどんこ病のきゅうりは食べられる?

うどんこ病という名前の由来

うどんこ病は、多くの植物で見られる代表的な病害の一つです。その特徴的な名前は、病気の症状が由来となっています。

発病すると、植物の葉や茎の表面に、まるでうどんの粉(小麦粉)を振りかけたような白いカビが斑点状に現れます。この見た目から「うどんこ病」と呼ばれるようになりました。この白い粉の正体は、病原菌であるカビの菌糸(きんし)と胞子(ほうし)です。見た目が似ていることから名付けられた、非常に分かりやすい病名と言えるでしょう。

うどんこ病菌は「絶対寄生菌」

うどんこ病の病原菌は「絶対寄生菌」という種類に分類されます。これは、生きた植物の細胞からのみ栄養を吸収して生きることができる菌のことです。そのため、植物が枯れてしまうと、うどんこ病菌も生き続けることができません。

この病気はきゅうりだけでなく、かぼちゃやメロンなどのウリ科植物、トマトやナス、イチゴ、バラなど、非常に多くの植物で発生します。

うどんこ病が発生する主な原因

きゅうりのうどんこ病は、「ウドンコカビ科」に属する糸状菌(しじょうきん)というカビが原因で発生します。このカビの胞子が風に乗って飛散し、きゅうりの葉や茎に付着することで感染が始まります。

病原菌の活動が活発になり、うどんこ病が発生しやすくなる条件は主に以下の通りです。

発生しやすい環境条件

気温と湿度

うどんこ病菌は、比較的涼しく乾燥した環境を好むという特徴があります。具体的には、気温が15℃~25℃くらいで、湿度が低い環境で胞子が飛散しやすくなります。一方で、胞子が発芽して植物に侵入する際にはある程度の湿度が必要となり、夜間の多湿環境で感染が広がりやすくなります。

そのため、昼夜の寒暖差が大きく、晴れの日が続いて空気が乾燥する春や秋に特に発生しやすくなります。真夏や梅雨時期は、高温や多湿によって逆に活動が抑制される傾向があります。

日照不足と風通しの悪さ

株間が狭かったり、葉が茂りすぎていたりして風通しが悪い場所は、湿気がこもりやすく菌が繁殖する絶好の環境となります。また、日当たりが悪いと株が軟弱に育ち、病気への抵抗力が落ちるため、感染のリスクが高まります。

肥料のバランスの乱れ

特に、植物の葉や茎を成長させる窒素(チッソ)成分の多い肥料を過剰に与えると、株が軟弱になり、うどんこ病にかかりやすくなることが知られています。健全な生育のためには、リン酸やカリウムも含めたバランスの良い施肥が重要です。

施設栽培では年間を通して注意が必要

露地栽培では春と秋が主な発生時期ですが、温度や湿度が管理されたハウスなどの施設栽培では、病原菌にとって好適な環境が維持されやすいため、年間を通して発生する可能性があります。

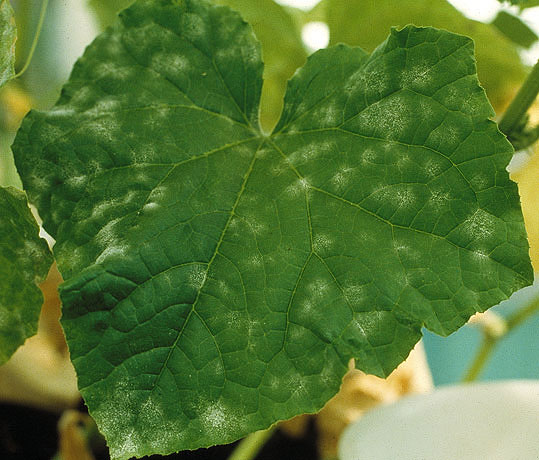

写真で見るうどんこ病の初期症状

うどんこ病の被害を最小限に抑えるためには、何よりも早期発見が重要です。ここでは、うどんこ病の初期から進行期にかけての症状を解説します。

初期症状

まず、葉の表面に白い粉をまぶしたような、小さな円形の斑点がポツポツと現れます。この段階では見逃してしまうことも多いですが、毎日株を観察することで気づくことができます。この白い部分は、指でこすると簡単に取れることもありますが、病原菌がなくなったわけではありません。

中期症状

初期症状を放置すると、白い斑点は徐々に大きくなり、数が増えていきます。やがて斑点同士がつながり、葉の表面全体が白いカビで覆われたようになります。この頃になると、葉の裏や葉柄、茎にも同様の症状が見られるようになります。

後期症状

病気がさらに進行すると、カビに覆われた葉は光合成ができなくなり、黄色く変色し始め、やがて枯れてしまいます。茎にまで症状が広がると、水分や養分をうまく吸い上げられなくなり、株全体の生育が著しく悪化し、最悪の場合は株ごと枯死することもあります。

毎日きゅうりの様子をチェックして、「あれ、何か白い点があるな?」と感じたら、すぐに対処を始めることが大切です。病気は時間との勝負ですよ。

うどんこ病のきゅうりは食べられる?

葉に白いカビが広がっているのを見ると、「この株から採れたきゅうりの実は食べても大丈夫なのだろうか?」と心配になるかもしれません。

結論から言うと、うどんこ病の株から収穫したきゅうりの実を食べても、人体に害はありません。

うどんこ病菌は植物の病原菌であり、人間に寄生したり毒素を出したりすることはありません。そのため、実をよく洗ってからであれば、安全に食べることができます。

ただし、注意点もあります。うどんこ病が進行して株全体が弱ってしまうと、実に十分な栄養が行き渡らなくなります。その結果、以下のような影響が出ることがあります。

- 実の成長が悪く、小さくなる

- 形が曲がるなどの奇形果になる

- 風味が落ち、食味が悪くなる

このように、食べても安全ではあるものの、病気の影響で品質が低下してしまう可能性は十分に考えられます。美味しいきゅうりをたくさん収穫するためにも、うどんこ病は早期に発見し、適切に治療・防除することが重要です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

きゅうりのうどんこ病の具体的な治療方法

- きゅうりのうどんこ病の治療と防除の基本

- 家庭でできる初期症状の治し方

- 重曹を使ったスプレーでの対処法

- 食酢スプレーの効果と作り方

- うどんこ病の治療における農薬の役割

- プロが選ぶ農薬のおすすめと注意点

- うどんこ病に特効薬はあるのか?

きゅうりのうどんこ病の治療と防除の基本

きゅうりのうどんこ病対策は、「予防」と「早期治療」が基本となります。一度蔓延してしまうと、完全に抑えるのは非常に困難になるため、発生初期にいかに迅速に対応できるかが鍵を握ります。

治療と防除の方法は、大きく分けて3つのアプローチがあります。

- 物理的防除:病気に感染した部分を取り除く方法。

- 化学的防除:農薬(殺菌剤)を使用して菌を抑える方法。

- 耕種的防除:栽培環境を整えて病気が発生しにくい状態を作る方法(予防)。

これらの方法を単体で行うのではなく、状況に応じて組み合わせる「総合的病害虫管理(IPM)」の考え方が非常に重要です。まずは家庭でもできる物理的防除から始め、症状が広がるようであれば農薬の使用を検討するなど、段階的な対応を心がけましょう。また、常日頃から風通しを良くするなどの耕種的防除を徹底することが、治療の手間を減らす最善策となります。

家庭でできる初期症状の治し方

うどんこ病の白い斑点を数枚の葉で見つけた程度の、ごく初期の段階であれば、物理的な方法で拡大を防げる可能性があります。

発病した葉の除去と処分

最もシンプルかつ効果的な初期対応は、病気が発生した葉を速やかに切り取って処分することです。病変部には大量の胞子が付着しているため、周囲への感染源となります。作業は以下の手順で行いましょう。

- 清潔なハサミを用意します。

- 症状が出ている葉を、葉柄の付け根から切り取ります。

- 切り取った葉は、胞子が飛び散らないようにビニール袋などに入れ、畑や圃場の外に持ち出して適切に処分します。

- 作業に使ったハサミは、他の株に菌を移さないよう、アルコールなどで消毒しておきましょう。

葉の取りすぎに注意

葉は光合成を行う重要な器官です。一度に多くの葉を取り除きすぎると、株全体の生育に影響が出てしまう可能性があります。症状が広範囲に及んでいる場合は、この方法だけでの対処は困難なため、薬剤散布など他の方法と組み合わせる必要があります。

この物理的防除を行った後、後述する重曹や酢のスプレーを散布することで、残っている可能性のある菌の活動を抑える効果が期待できます。

重曹を使ったスプレーでの対処法

家庭にある重曹(炭酸水素ナトリウム)は、うどんこ病の初期段階において、菌の繁殖を抑える効果が期待できる資材として知られています。

その理由は、重曹水が弱アルカリ性であるためです。うどんこ病菌は酸性の環境を好むため、葉の表面をアルカリ性に傾けることで、菌の生育を阻害すると考えられています。これは治療薬というよりは、菌の活動を抑制する静菌作用に近いものです。

重曹スプレーの作り方と使い方

【材料】

- 重曹(食用のもの):1g

- 水:1リットル(1000倍希釈)

- 展着剤代わりの食用油や液体石鹸(数滴)※任意

【作り方・使い方】

- スプレーボトルに水1リットルを入れ、重曹1gを加えてよく振り混ぜて溶かします。

- より葉に付着しやすくするために、食用油などを数滴加えると効果的です。

- うどんこ病が発生している葉や、発生が疑われる周辺の葉を中心に、葉の裏表にまんべんなく散布します。

使用上の注意点

- 濃度を守る:濃度が高すぎると葉にダメージを与え、葉焼け(薬害)の原因となります。必ず1000倍程度の希釈を守ってください。

- 散布時間:日中の高温時に散布すると薬害が出やすいため、早朝や夕方の涼しい時間帯に行いましょう。

- 効果の限界:これはあくまで初期症状や予防を目的とした対処法です。病気が蔓延している場合には、これだけで完治させるのは困難です。

食酢スプレーの効果と作り方

重曹と同様に、家庭にある食酢も、うどんこ病対策として利用されることがあります。酢に含まれる酢酸には殺菌効果があり、これがうどんこ病菌に対して効果を示すと考えられています。

また、酢は酸性であるため、葉の表面のpHを変化させることで菌の活動に影響を与えるという側面もあります。

食酢スプレーの作り方と使い方

【材料】

- 食酢(穀物酢など一般的なもの):50ml

- 水:1リットル(約20倍希釈)

【作り方・使い方】

- スプレーボトルに水1リットルと食酢50mlを入れ、よく混ぜ合わせます。

- 重曹スプレーと同様に、症状が出ている部分やその周辺に、葉の裏表へしっかりと散布します。

希釈倍率は製品や目的によって様々ですが、まずは20倍から50倍程度で試してみるのが一般的です。初めて使用する際は、一部の葉で試してから全体に散布すると安心ですね。

使用上の注意点

食酢も濃度が濃すぎると、植物に薬害を引き起こす可能性があります。必ず指定の倍率に薄めて使用してください。また、重曹スプレーと同じく、効果には限界があり、あくまで家庭でできる応急処置や予防の一つとして捉えるのが適切です。

うどんこ病の治療における農薬の役割

うどんこ病の症状が広がってしまった場合や、確実な防除を行いたい場合には、農薬(殺菌剤)の使用が最も効果的な手段となります。

農薬には、大きく分けて2つの役割があります。

- 予防効果:病原菌が植物に感染するのを防ぐ効果。発病前から定期的に散布することで、病気の発生そのものを抑えます。

- 治療効果:すでに植物に侵入し、発病してしまった病原菌を死滅させたり、活動を抑制したりする効果。

うどんこ病の治療においては、治療効果を持つ農薬を、発病初期に速やかに散布することが非常に重要です。症状が進行し、葉が真っ白になってからでは、農薬を散布しても枯れた部分が元に戻ることはなく、効果も限定的になってしまいます。

農薬は正しく使えば非常に頼りになる資材ですが、使用の際には必ずラベルを熟読し、対象作物(きゅうり)、対象病害(うどんこ病)、希釈倍率、使用時期、総使用回数などの規定を厳守する必要があります。

プロが選ぶ農薬のおすすめと注意点

きゅうりのうどんこ病に効果のある農薬は数多く登録されています。しかし、同じ系統の農薬を連続して使用していると、その農薬が効きにくい「薬剤耐性菌」が出現するリスクが高まります。

これを防ぐためには、作用性の異なる複数の農薬をローテーションで散布することが鉄則です。ここでは、代表的な農薬をいくつか紹介します。

| 農薬名(例) | 有効成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| STダコニール1000 | TPN | 保護殺菌剤の代表格。幅広い病気に効果があり、予防効果が高い。耐性菌が出にくい。 |

| ストロビーフロアブル | クレソキシムメチル | 予防効果に非常に優れるストロビルリン系の殺菌剤。胞子形成を阻害する。 |

| カリグリーン | 炭酸水素カリウム | 有機JAS適合農薬。食品である炭酸水素カリウムが主成分で、環境への負荷が少ない。治療効果もある。 |

| トップジンM水和剤 | チオファネートメチル | 予防と治療の両方の効果を持つ浸透移行性の殺菌剤。幅広い作物や病気に使用できる。 |

農薬使用における重要注意点

農薬を購入・使用する際は、必ず最新の登録情報を確認してください。この記事の情報は参考情報であり、実際の使用にあたっては、製品ラベルの記載内容を最優先し、正しく使用することが義務付けられています。

ローテーション散布のポイント

異なる系統の薬剤(例えば、ダコニールのような保護剤と、ストロビーのような治療剤)を交互に使うことで、耐性菌の発生リスクを大幅に下げることができます。計画的な防除体系を組むことが安定生産につながります。

うどんこ病に特効薬はあるのか?

「これを一回撒けば、うどんこ病が完全に治る」といった、魔法のような特効薬を求めている方もいるかもしれません。

結論から申し上げると、残念ながら、どんな状況でも100%確実に効くという単一の「特効薬」は存在しません。

その理由は、主に以下の2点です。

- 薬剤耐性菌の問題

前述の通り、うどんこ病菌は非常に薬剤耐性を獲得しやすい性質を持っています。ある地域や圃場で特定の農薬が非常に効果的だったとしても、使い続けるうちに効果が薄れてくる可能性があります。 - 病気の進行度と環境

農薬の効果は、散布するタイミングやその後の環境条件に大きく左右されます。すでに蔓延し、きゅうりの株自体が弱っている状態では、どんなに優れた薬剤でも回復させることは困難です。

うどんこ病対策で最も重要なのは、「特効薬」を探すことではなく、複数の防除手段を組み合わせた総合的なアプローチです。

- 風通しを良くするなどの耕種的防除を基本とし、

- 発病初期には葉を取り除くなどの物理的防除を行い、

- 必要に応じて作用性の異なる化学農薬(殺菌剤)をローテーションで使う。

この体系的な管理こそが、うどんこ病を効果的に抑え込むための、いわば「最善策」と言えるでしょう。

予防が重要!きゅうりのうどんこ病治療

- きゅうりのうどんこ病はカビが原因で発生する

- 葉に白い粉をまぶしたような斑点が初期症状

- 病原菌は人体に無害で、実は洗えば食べられる

- ただし病気が進行すると実の品質は低下する

- 発生原因は適度な気温、乾燥、風通しの悪さなど

- 窒素肥料の過多は病気の発生を助長する

- 対策の基本は予防と早期発見・早期治療

- 初期症状なら発病した葉の除去が有効

- 家庭では重曹や酢を希釈したスプレーが利用できる

- 重曹や酢は濃度が高すぎると薬害の恐れがある

- 症状が広がった場合は農薬による治療が最も効果的

- 農薬には予防効果と治療効果がある

- 同じ農薬の連続使用は薬剤耐性菌を生むリスクがある

- 作用性の異なる農薬をローテーションで散布することが重要

- 単一の特効薬はなく、総合的な病害管理が最善策である

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/