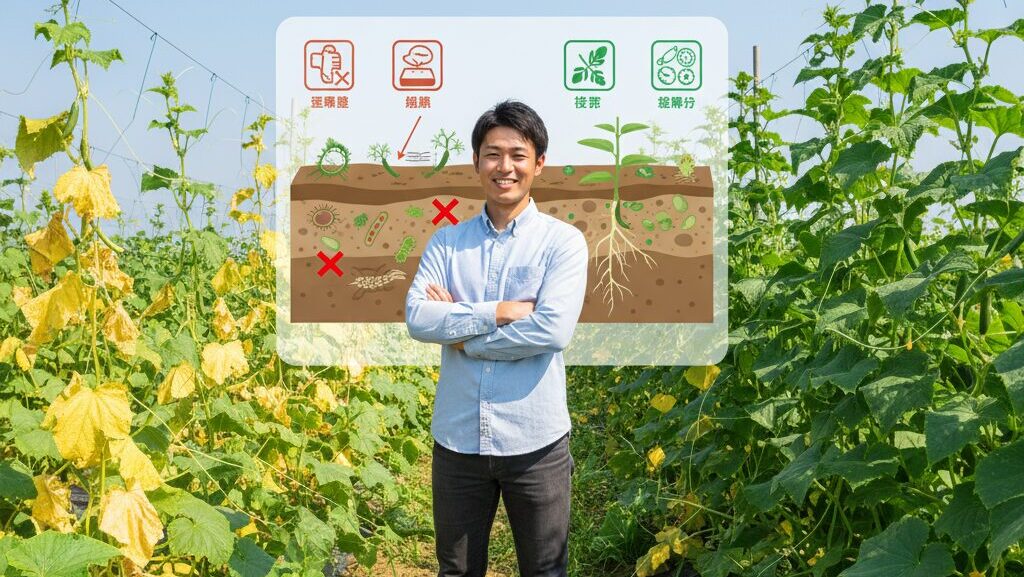

ゴーヤの収量が年々落ちている、あるいは生育に勢いがないと感じていませんか。その不調は、もしかするとゴーヤの連作障害が原因かもしれません。

この記事では、多くの生産者が直面する連作障害の具体的な症状から、その対策までを専門的な視点で深掘りします。連作障害が一体何年で発生するのかという目安、コンパニオンプランツの有効な活用法、さらにはプランター栽培における注意点についても、網羅的に解説していきます。

安定した収穫を目指すための知識を、ここで手に入れてください。

- ゴーヤの連作障害で現れる具体的な症状と原因

- 連作障害が発生するまでの年数の目安

- 営利農家が実践すべき効果的な土壌対策

- コンパニオンプランツを活用した実践的な予防法

ゴーヤの連作障害、その原因と症状

- 連作障害で現れる代表的な症状

- 連作障害は何年から発生するのか

- きゅうりなどウリ科との連作リスク

- トマトなど他科野菜との関係性

- プランター栽培で特に注意すべき点

連作障害で現れる代表的な症状

ゴーヤの連作障害は、多様な症状として株に現れます。最も分かりやすいのは、株全体の生育不良です。適正な施肥や水やりを行っているにもかかわらず、つるの伸びが悪かったり、葉が小さかったりするのは危険信号と言えます。

具体的な症状のチェックリスト

圃場で以下のような症状が見られた場合、連作障害の可能性を疑う必要があります。

【主な症状】

- 生育不良:株が大きくならず、収量や品質が著しく低下します。

- 葉の変色:葉が黄色や茶色に変色し、次第に枯れていきます。

- つる割れ病:地際のつるが縦に割れ、白いカビや茶色いヤニのような汁が出ます。これはフザリウム菌による土壌伝染性の病害で、連作によって菌密度が高まることで発生しやすくなります。

- ネコブセンチュウ被害:根に大小のこぶが多数でき、養分や水分の吸収が阻害されます。結果として、日中のしおれや株全体の生育不良を引き起こします。

これらの症状は、単一で発生することもあれば、複合的に現れることもあります。特に「つる割れ病」や「ネコブセンチュウ」は土壌中に原因があるため、一度発生すると根絶が難しく、深刻な被害につながる可能性があります。

【原因の特定が重要】

生育不良や葉の変色は、単純な肥料切れや水不足、他の病害虫が原因である可能性も考えられます。しかし、特定の区画だけで毎年同じような不調が続く場合は、連作障害が根本的な原因である可能性が極めて高いと言えるでしょう。

連作障害は何年から発生するのか

ゴーヤの連作障害が顕在化するまでの期間は、多くの営利農家にとって重要な関心事です。一般的に、ゴーヤの連作障害は4~5年連作した後に突然、激しい症状として現れることが多いとされています。

ただし、これはあくまで目安であり、土壌の環境や管理方法によって大きく変動します。例えば、水はけの悪い圃場や有機物の投入が少ない土壌では、より短い年数で障害が発生するリスクが高まります。一部の事例では、3年程度の連作で生育不良が見られ始めることもあります。

3年目までは問題なかったのに、4年目に突然収量が激減した

という話は、生産者の間でよく聞かれます。病原菌や有害物質は目に見えない形で年々土壌に蓄積し、ある許容量を超えたときに一気に症状として噴出するのです。そのため、「まだ大丈夫だろう」という油断が大きな被害につながりかねません。

逆に言えば、適切な土壌管理や対策を講じることで、連作障害の発生を遅らせる、あるいは影響を最小限に抑えることも可能です。発生までの年数に固執するのではなく、毎年の作物の状態を注意深く観察し、土壌環境を健全に保つ意識が何よりも重要になります。

きゅうりなどウリ科との連作リスク

連作障害を考える上で極めて重要なのが、同じ「科」の植物を続けて栽培しないという原則です。ゴーヤはウリ科の植物であり、同じウリ科に属するきゅうり、カボチャ、スイカ、メロンなどを後作として栽培すると、連作障害のリスクが飛躍的に高まります。

なぜなら、同じ科の植物は、以下のような共通の性質を持っているためです。

【ウリ科植物の共通点】

- 共通の病害に感染しやすい:つる割れ病など、特定の土壌病原菌はウリ科植物を好んで攻撃します。

- 必要とする養分が似ている:土壌中の特定の微量要素などが集中的に消費され、養分バランスが崩れやすくなります。

- 根から出す物質が似ている:他の植物の生育を抑制する物質(アレロパシー物質)が蓄積し、同種の植物に悪影響を及ぼします。

以下の表は、ゴーヤ栽培後の作付け計画を立てる際の基本的な考え方をまとめたものです。

| 分類 | 不適な作物(ウリ科) | 適した作物(他科) |

|---|---|---|

| 主な作物例 | きゅうり、カボチャ、スイカ、メロン、ズッキーニ | トマト・ナス(ナス科)、キャベツ・ハクサイ(アブラナ科)、タマネギ(ヒガンバナ科)、トウモロコシ(イネ科)、ホウレンソウ(ヒユ科) |

| 理由 | 共通の病害虫のリスクが高く、土壌養分の偏りを助長する。 | 病害虫や必要養分が異なるため、土壌環境がリセットされやすい。 |

最も基本的な対策は、最低でも2~3年は同じ場所でウリ科植物の栽培を避ける「輪作」を徹底することです。これにより、土壌中の特定の病原菌密度を下げ、養分バランスを回復させる時間を作ることができます。

トマトなど他科野菜との関係性

前述の通り、連作障害の最も有効な対策は、異なる科の野菜を計画的に栽培する「輪作」です。例えば、ゴーヤ(ウリ科)を収穫した後に、トマトやナス(ナス科)、あるいはキャベツ(アブラナ科)といった全く異なる科の作物を導入することは、土壌環境を健全化する上で非常に効果的です。

科が異なることで、特定の病原菌の連鎖を断ち切ることができます。ゴーヤのつる割れ病菌は、ナス科のトマトには影響を与えません。逆に、トマトの青枯病菌はウリ科のゴーヤには感染しないのです。このように、科の違う野菜を間に挟むことで、病原菌はエサを失い、土壌中での密度を自然に下げていきます。

【後作におすすめの野菜】

ゴーヤの後作としては、土壌の過剰な養分を吸収する性質があるトウモロコシ(イネ科)や、寒さに強く秋冬栽培に適したタマネギ(ヒガンバナ科)、ホウレンソウ(ヒユ科)などが推奨されます。

ただし、単純に科が違えば何でも良いというわけではありません。例えば、アブラナ科の野菜の後作にナス科のトマトを植えると、生育が悪くなる場合があるなど、作物間の相性も存在します。圃場の状況や次の作付け計画を総合的に考慮し、最適な輪作体系を構築することが求められます。

プランター栽培で特に注意すべき点

営利栽培では育苗などで利用されるプランターやポット栽培は、地植えの圃場と比較して、連作障害がより短期間で、かつ深刻な形で現れやすいという特性があります。

その理由は、閉鎖された限られた土壌空間にあります。

【プランター栽培のリスク】

- 病原菌の密度が上がりやすい:土の絶対量が少ないため、一度病原菌が侵入すると逃げ場がなく、急速に密度が高まります。

- 養分が枯渇しやすい:植物に吸収される養分が限られており、特定の成分が枯渇しやすいです。

- 塩類が集積しやすい:肥料の塩分や根から出る老廃物が排出されずに土の中に溜まり、根にダメージを与えます。

このため、プランター栽培における連作障害対策は、地植えとは異なるアプローチが必要です。

最も確実で推奨される対策は、毎年新しい培養土に入れ替えることです。これが、病気のリスクをリセットし、最適な養分バランスで栽培をスタートさせるための最善策となります。

どうしても土を再利用したい場合は、以下の手間をかける必要があります。

土の再生手順

- ふるいにかける:古い根や石、虫などを物理的に取り除きます。

- 消毒する:黒いビニール袋に入れて夏場の直射日光に当てて太陽熱消毒を行うか、熱湯をかけて消毒します。

- 土壌改良材を混ぜる:新しい腐葉土や堆肥、元肥を混ぜ込み、失われた有機物や養分を補給します。

これらの作業は非常に手間がかかるため、規模によっては新しい土を購入する方がコストパフォーマンスに優れる場合もあります。栽培規模や労力を考慮して、最適な方法を選択してください。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

ゴーヤの連作障害を回避する営農対策

- 基本となる連作障害への土壌対策

- 米ぬかを利用した土壌消毒と改良

- コンパニオンプランツ活用の効果

- ネコブセンチュウ対策にマリーゴールド

- コンパニオンプランツとしてのニラ

- 総括:ゴーヤの連作障害と向き合う

基本となる連作障害への土壌対策

ゴーヤの連作障害を回避するための対策は多岐にわたりますが、その根幹をなすのは「輪作」と「土づくり」です。これらは一朝一夕に効果が出るものではなく、長期的な視点で圃場を管理していく上で不可欠な基本対策となります。

輪作(輪作年限)の徹底

前述の通り、同じ場所でウリ科の栽培を続けることは避け、最低でも2~3年の輪作年限を設けることが大原則です。計画的な作付けローテーションを組むことで、特定の病原菌の増加を防ぎ、土壌環境の悪化を抑制します。これは、最もコストがかからず、かつ効果的な連作障害対策です。

堆肥投入による土づくり

化学肥料だけに頼った栽培を続けると、土壌の微生物相が貧弱になり、物理性も悪化(土が硬くなる)しがちです。完熟した堆肥などの有機物を定期的に投入することで、土壌の生物性・物理性・化学性を総合的に改善できます。

- 微生物の多様化:多様な微生物が繁殖することで、特定の病原菌が異常増殖するのを抑制します。

- 団粒構造の促進:土がふかふかになり、水はけと水持ちのバランスが良くなります。

- 緩衝能の向上:肥料の効き方が穏やかになり、根への負担が軽減されます。

土づくりは、いわば作物のための健康的な住環境を整えることです。目先の効率だけを追うのではなく、堆肥などを活用して地力を高めることが、結果的に連作障害に強い、持続可能な農業へと繋がります。

太陽熱消毒

作付け前の夏場の高温期を利用した土壌消毒も有効な手段です。堆肥などをすき込んだ後、圃場にたっぷりと水を撒き、黒や透明のポリフィルムで被覆します。1ヶ月ほど太陽に当てることで、地温が60℃近くまで上昇し、多くの病原菌やセンチュウ、雑草の種子を死滅させることができます。

米ぬかを利用した土壌消毒と改良

連作障害対策として、化学的な土壌殺菌剤に頼らない方法が注目されています。その一つが、米ぬかを活用した土壌還元消毒です。これは、米ぬかを土壌にすき込むことで、有益な微生物の活動を活発にし、病原菌を抑制する方法です。

米ぬかは、微生物にとって非常に栄養価の高いエサとなります。土壌に米ぬかを散布すると、それを分解するために多様な微生物が急激に増殖します。この過程で土壌が一時的に酸欠の還元状態になり、病原性の糸状菌(カビ)やセンチュウなどが死滅するのです。

米ぬかを使った土壌改良の手順

- 米ぬかを散布:10アールあたり100~200kg程度の米ぬかを圃場全体に均一に散布します。

- 耕うん:散布した米ぬかが土とよく混ざるように、トラクターなどで深く耕します。

- 灌水と被覆:土壌が十分に湿るまでたっぷりと水を撒き、ポリフィルムで表面を覆い密閉します。

- 放置:夏場であれば2~3週間、気温の低い時期は1ヶ月以上そのまま放置します。

この方法は、太陽熱消毒と組み合わせることで、さらに高い効果を発揮します。米ぬかを投入することで、土壌の微生物相が豊かになり、病気に強い「静菌的土壌」へと改善されていくメリットもあります。化学農薬の使用を減らしたいと考えている生産者にとって、試す価値のある技術と言えるでしょう。

米ぬかの分解過程ではガスが発生するため、処理直後の作付けは根を傷める可能性があります。フィルムを剥がした後、ガスが抜けるまで数日間おいてから定植するようにしてください。

コンパニオンプランツ活用の効果

コンパニオンプランツとは、異なる種類の植物を近くに植えることで、互いに良い影響を与え合う「共栄作物」のことです。化学農薬に頼らず、病害虫を抑制したり、生育を促進したりする効果が期待でき、連作障害対策の一環としても非常に有効です。

ゴーヤ栽培においても、相性の良いコンパニオンプランツを導入することで、以下のようなメリットが得られます。

- 病害の抑制:特定の植物が持つ抗菌作用により、土壌病害の発生を抑えます。

- 害虫の忌避:植物が発する特有の香りが、害虫を遠ざけます。

- 土壌環境の改善:根に共生する微生物が土を肥沃にするなど、生育環境を向上させます。

すべての病害虫に万能というわけではありませんが、圃場の生態系を豊かにし、特定のリスクを軽減するための補助的な手段として非常に役立ちます。次のセクションでは、ゴーヤと特に相性の良い代表的なコンパニオンプランツを具体的に紹介します。

ネコブセンチュウ対策にマリーゴールド

ゴーヤをはじめとするウリ科作物の大敵である「ネコブセンチュウ」。この対策として、絶大な効果を発揮するのがマリーゴールドです。

マリーゴールド、特にアフリカン系の品種は、根から「α-ターチエニール」という強力な殺線虫物質を分泌します。この物質が土壌中に広がることで、ネコブセンチュウの密度を効果的に下げることができるのです。その効果は「緑の農薬」とも称されるほどです。

具体的な活用方法

マリーゴールドの活用法には、主に2つの方法があります。

- 混植・間作

ゴーヤの株間や畝間にマリーゴールドを植える方法です。栽培期間中、常にセンチュウの増殖を抑制する効果が期待できます。また、マリーゴールドの独特の香りは、アブラムシやウリハムシなどの地上部の害虫を遠ざける忌避効果もあるとされています。 - 後作・緑肥としての利用

ゴーヤを収穫した後の圃場全体にマリーゴールドを栽培し、開花後にそのままトラクターですき込む方法です。これにより、圃場全体のセンチュウ密度を大幅にリセットすることができます。次作の連作障害リスクを大きく低減させるための、積極的な土壌浄化策です。

フレンチ系のマリーゴールドにも効果はありますが、より高い殺線虫効果を期待する場合は、根張りが良く、草丈も高くなるアフリカン系の品種を選ぶのがおすすめです。

化学的な殺線虫剤と比べて環境負荷が低く、土壌の生物相を壊さない点も大きなメリットです。計画的にマリーゴールドを輪作体系に組み込むことは、持続可能なセンチュウ対策として非常に有効な手段です。

コンパニオンプランツとしてのニラ

つる割れ病などの土壌病害対策として、古くから活用されてきたコンパニオンプランツがニラや長ネギといったネギ類です。

ニラやネギの根には、特殊な微生物が共生しています。これらの微生物は、病原菌の活動を抑制する抗生物質のような物質を分泌することが知られています。この働きにより、ゴーヤの根の周りに病原菌が侵入しにくい環境を作り出し、つる割れ病などの土壌伝染性病害の発生を軽減する効果が期待できるのです。

効果的な植え付け方法

ニラの効果を最大限に引き出すためには、植え方が重要になります。

最も効果的とされるのは、ゴーヤの苗を植え付ける際に、植え穴にニラの株を入れ、両者の根を絡ませるようにして一緒に植え付ける方法です。これにより、ゴーヤの根が伸びる範囲に常にニラの根が寄り添い、病原菌から守ってくれるというわけです。株元に数本植えておくだけでも一定の効果は期待できます。

ニラは一度植えれば数年間収穫できる多年草であり、管理の手間が少ないのも魅力です。圃場の一角にニラを栽培しておき、毎年ゴーヤの定植時に利用する、といったサイクルを作るのも良いでしょう。マリーゴールドがセンチュウ対策の代表なら、ニラは土壌病害対策の心強いパートナーと言えます。

総括:ゴーヤの連作障害と向き合う

- ゴーヤの連作障害は主に生育不良やつる割れ病などの症状で現れる

- 原因は土壌病原菌の増加や養分バランスの崩壊、自家中毒作用にある

- 発生までの目安は4~5年だが土壌条件により変動する

- 3年目からでも症状が出る可能性があり油断は禁物

- きゅうりやスイカなど同じウリ科の作物を続けるとリスクが激増する

- トマトなど科の異なる作物を栽培する輪作が対策の基本となる

- 輪作年限は最低でも2~3年空けることが推奨される

- プランター栽培は土の量が少なく地植えより障害が出やすい

- プランターの土は毎年新しいものに交換するのが最も確実な対策

- 基本的な土壌対策は輪作の徹底と堆肥投入による土づくり

- 米ぬかの活用は土壌の微生物相を豊かにし病原菌を抑制する

- コンパニオンプランツは病害虫を軽減する補助的手段として有効

- ネコブセンチュウ対策にはマリーゴールドの混植やすき込みが効果的

- つる割れ病など土壌病害にはニラやネギ類を一緒に植えると良い

- これらの対策を組み合わせ長期的な視点で圃場管理を行うことが重要

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/