冬の食卓に欠かせない白菜ですが、家庭菜園や農業で栽培する際に多くの人が直面するのが白菜の連作障害です。

思うように育たない、収穫量が減るといった症状が出ていませんか?

この記事では、連作障害が起こる原因から具体的な対策までを詳しく解説します。

また、土壌環境を改善する後作に良い野菜、逆に避けるべき後作に悪い野菜の選び方、さらには病害虫を抑制するコンパニオンプランツの活用法まで、専門的な視点から網羅的にご紹介。

この記事を読めば、あなたの白菜栽培が次のステージへ進むはずです。

- 白菜の連作障害が起こる具体的な原因

- 根こぶ病などの症状と有効な対策

- 連作障害を避ける後作の選び方

- 病害虫の発生を抑えるコンパニオンプランツ

白菜の連作障害を正しく理解する

- 白菜の連作障害で起こる症状

- 白菜の連作障害への基本的な対策

- 活用したいコンパニオンプランツ

- 白菜の栽培で後作に良い野菜

- 避けるべき後作に悪い野菜とは

- 白菜の連作障害が起こるメカニズム

白菜の連作障害で起こる症状

白菜を同じ場所で育て続けると、連作障害と呼ばれるさまざまな生育不良が発生します。これは土壌環境の悪化が主な原因で、放置すると収穫がほとんど見込めなくなることもあります。

最も代表的な症状は、生育が著しく悪くなることです。具体的には、株が大きくならなかったり、葉の色が黄色っぽく変色したりします。また、白菜の魅力である「結球」がうまくいかず、葉が巻かないまま成長が止まってしまうケースも少なくありません。

さらに深刻なのが、特定の病害が多発するようになることです。特に有名なのが「根こぶ病」で、根に大小のこぶが多数形成され、水分や養分の吸収が妨げられます。地上部は日中にしおれ、夕方には回復するという症状を繰り返しながら、徐々に枯死に至ります。

一度発生すると根絶が難しい

「根こぶ病」

根こぶ病の病原菌はカビの一種で、土壌中で数年間にわたり生存する非常に厄介な存在です。一度この病気が発生した畑は、対策を講じない限りアブラナ科の野菜をまともに栽培できなくなります。連作障害の中でも特に警戒すべき症状と言えるでしょう。

他にも、株元が腐って悪臭を放つ「軟腐病」や、葉にカビが生える「べと病」といった土壌伝染性の病気が発生しやすくなるのも、連作障害の典型的な症状です。

白菜の連作障害への基本的な対策

白菜の連作障害を防ぐためには、計画的な栽培管理が不可欠です。最も基本的かつ効果的な対策は、輪作(りんさく)を徹底することです。

輪作とは、同じ場所で同じ科の野菜を続けて栽培せず、異なる科の野菜を順番に作付けしていく栽培方法を指します。白菜はアブラナ科の野菜なので、一度栽培した場所では、最低でも2〜3年はキャベツや大根などのアブラナ科以外の野菜を育てることが推奨されます。これにより、土壌中に増えた特定の病原菌の密度を下げ、栄養バランスの偏りを是正する効果が期待できます。

連作障害対策の3つの柱

- 輪作:アブラナ科の栽培間隔を2〜3年空ける。

- 土壌改良:堆肥などの有機物を投入し、微生物の多様性を高める。

- 土壌消毒:太陽熱や石灰窒素などを利用して病原菌を減らす。

次に重要なのが、土壌改良です。堆肥や腐葉土といった有機物を畑にすき込むことで、土壌中の微生物の多様性が高まります。多様な微生物が存在する豊かな土壌では、特定の病原菌だけが異常に繁殖することを抑制できます。また、土がふかふかになり、水はけや通気性が改善されることも、根の健康を保つ上で重要です。

すでに連作障害の症状が出ている場合は、より積極的な土壌消毒を検討する必要があります。夏場の畑に水をまいて透明なビニールマルチで覆い、太陽の熱で土壌を高温にして病原菌やセンチュウを死滅させる「太陽熱消毒」は、薬剤を使わない安全な方法として知られています。他にも、石灰窒素を土壌に混和することで、殺菌効果やセンチュウ抑制効果が期待できます。

活用したいコンパニオンプランツ

連作障害の対策として、コンパニオンプランツを一緒に植える方法も有効です。コンパニオンプランツとは、近くに植えることでお互いによい影響を与え合う植物の組み合わせのこと。特定の病害虫を遠ざけたり、生育を助けたりする効果が期待できます。

白菜栽培において特に相性が良いとされるのが、レタスなどのキク科の野菜です。キク科植物が放つ独特の香りをアオムシやコナガといった害虫が嫌うため、白菜への被害を軽減してくれます。特に赤いサニーレタスは、その色自体にも害虫を寄せ付けにくい効果があるとされています。

コンパニオンプランツは、いわば「畑のパートナー」ですね。化学農薬に頼らず、自然の力を借りて病害虫をコントロールする知恵と言えます。

また、根こぶ病の対策としてエンバク(オーツ麦)を混植する方法もあります。エンバクの根から分泌される物質が、根こぶ病菌の活動を抑制すると言われています。白菜を植え付ける前にエンバクの種をまいておき、ある程度育ったら刈り取って敷きわらにすることで、土壌環境の改善にもつながります。

以下に、白菜と相性の良いコンパニオンプランツの例を表にまとめました。

| コンパニオンプランツ | 期待できる効果 |

|---|---|

| レタス、シュンギク | 独特の香りでアオムシやコナガなどの害虫を忌避する |

| マリーゴールド | 根に有害なネコブセンチュウの密度を抑制する |

| ネギ類 | 根に共生する微生物が土壌病原菌を抑制し、病気の発生を抑える |

| エンバク | 根から出る抗菌物質で根こぶ病菌の発生を抑制する |

| ナスタチウム | アブラムシを遠ざける効果がある。おとり植物(バンカープランツ)にもなる |

白菜の栽培で後作に良い野菜

白菜を収穫した後の畑(後作)に何を植えるかは、連作障害を防ぐ上で非常に重要です。基本的な考え方は、アブラナ科以外の野菜を選ぶことです。これにより、白菜の栽培で土壌中に増えてしまった特定の病原菌や害虫の連鎖を断ち切ることができます。

特におすすめなのが、ネギ類(長ネギ、タマネギ、ニラなど)です。ネギ類の根に共生する微生物には、土壌中の病原菌を抑制する効果があると言われており、「畑の掃除役」とも呼ばれています。白菜の後作にネギ類を栽培することで、土壌環境を健全な状態に戻す手助けとなります。

後作におすすめの野菜(科)

- ユリ科:ネギ、タマネギ、ニラなど(土壌病害を抑制)

- マメ科:ソラマメ、エダマメ、インゲンなど(土壌に窒素を供給)

- イネ科:トウモロコシなど(過剰な肥料分を吸収)

マメ科の野菜(ソラマメ、エダマメなど)も後作に適しています。マメ科植物の根には「根粒菌」という微生物が共生しており、空気中の窒素を植物が利用できる形に変えて土壌に供給してくれます。これにより、白菜が消費した養分を補い、土を肥沃にすることが可能です。

また、イネ科のトウモロコシも良い選択肢です。トウモロコシは根を深く張り、多くの肥料を吸収して生育するため、白菜栽培で土壌中に残った余分な肥料分(特に窒素)をきれいに吸収してくれます。これにより、土壌の肥料バランスをリセットする効果が期待できます。

避けるべき後作に悪い野菜とは

白菜の後作として、絶対に避けなければならないのは、言うまでもなく同じアブラナ科の野菜です。これらを植えてしまうと、連作障害のリスクをさらに高め、土壌環境を悪化させる原因になります。

家庭菜園などでは、つい見た目が違うからと油断してしまいがちですが、多くの冬野菜がアブラナ科に属しているため注意が必要です。

後作で絶対に避けるべきアブラナ科の野菜リスト

これらの野菜は、白菜と共通の病害(根こぶ病など)にかかりやすく、また好む害虫も同じです。白菜の後作にこれらの野菜を植えることは、病原菌や害虫にエサを与え続け、畑に定着させてしまう行為にほかなりません。

また、アブラナ科ではありませんが、ジャガイモやサツマイモなどの芋類も、白菜の直後の栽培にはあまり向いていないという意見があります。これは、白菜栽培で施した石灰や残存肥料が、芋類の生育に悪影響(そうか病の発生や「つるぼけ」など)を与える可能性があるためです。これについては、後の見出しで詳しく解説します。

白菜の連作障害が起こるメカニズム

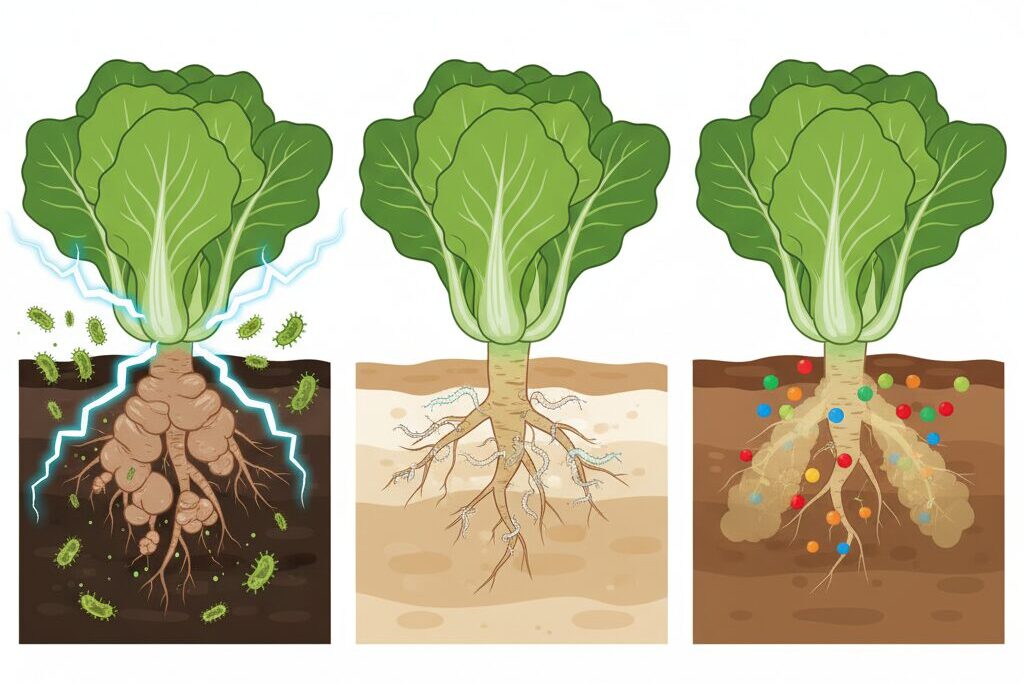

白菜の連作障害は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。そのメカニズムを理解することで、より効果的な対策を立てることが可能です。主な原因は、「土壌病害の蔓延」「土壌センチュウの増加」「養分バランスの崩壊」の3つに大別できます。

1. 土壌病害の蔓延

特定の野菜を育て続けると、その野菜を好む特定の病原菌(カビや細菌)が土壌中で優先的に増殖します。白菜の場合、根こぶ病菌や軟腐病菌などがこれにあたります。土壌中の微生物の多様性が失われ、特定の病原菌が優勢になることで、病気が発生しやすい環境が作られてしまうのです。

2. 土壌センチュウの増加

センチュウは土壌中に生息する微小な生物で、中には植物の根に寄生して害を与える種類がいます。特に「ネコブセンチュウ」は、白菜の根に寄生してこぶを作り、養分の吸収を妨げます。連作によってこの種のセンチュウが増加すると、生育不良の大きな原因となります。

3. 養分バランスの崩壊

植物はそれぞれ、生育に必要な養分の種類や量が異なります。白菜を育て続けると、白菜が必要とする特定のミネラル(ホウ素やカルシウムなど)が土壌から集中的に吸収されて欠乏しやすくなります。逆に、白菜があまり利用しない養分や、根から分泌される特定の物質(生育阻害物質)が土壌に蓄積することもあります。このような養分の過不足が、生育不良を引き起こすのです。

分かりやすく言えば、同じものばかり食べて栄養が偏ってしまう人間の体と同じですね。畑にもいろいろな「食事(作物)」を与えて、健康な状態を保ってあげることが大切です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

具体例で見る白菜の連作障害と後作

- 白菜の後作にじゃがいもは可能か

- 白菜の後作にきゅうりを植える注意点

- 白菜の後作にトマトは避けるべきか

- 連作障害でトマトの後はどうする

白菜の後作にじゃがいもは可能か

「白菜(アブラナ科)とじゃがいも(ナス科)は科が違うから大丈夫だろう」と考える方は多いかもしれません。確かに、病原菌の観点から見た連作障害の直接的なリスクは低いと言えます。しかし、土壌の化学性(pHや肥料バランス)の観点からは、あまり推奨されない組み合わせです。

主な理由は2つあります。

注意点1:土壌のpH(酸度)の違い

白菜は根こぶ病対策として石灰を施し、土壌を中性〜弱アルカリ性(pH6.5〜7.0)に調整して栽培するのが一般的です。一方、じゃがいもは酸性の土壌(pH5.0〜6.0)を好み、アルカリ性の土壌では表面がかさぶた状になる「そうか病」という病気が多発します。白菜を栽培した後のアルカリ性に傾いた土壌は、じゃがいもにとっては非常に病気にかかりやすい環境なのです。

注意点2:肥料バランスの問題

白菜はたくさんの肥料、特に葉を大きくするための窒素成分を必要とする野菜です。栽培後、土壌にはこの窒素成分が多く残っている可能性があります。この状態でじゃがいもを植えると、窒素が効きすぎて茎や葉ばかりが茂り、肝心の芋が大きくならない「つるぼけ」という状態になりやすくなります。

これらの理由から、白菜の後作にじゃがいもを植えるのは避けた方が無難です。もし栽培する場合は、pHを測定して調整したり、元肥を窒素の少ないものにしたりといった工夫が必要になります。

白菜の後作にきゅうりを植える注意点

白菜(アブラナ科)ときゅうり(ウリ科)は科が異なるため、輪作の組み合わせとしては問題ありません。連作障害の直接的な原因を避けることができます。ただし、きゅうりは比較的デリケートな野菜であり、土壌の状態が悪いと生育に影響が出やすいため、いくつか注意点があります。

白菜の連作によって土壌の微生物バランスが崩れていたり、水はけが悪くなっていたりすると、きゅうりの根がうまく張れず、生育不良や病気の原因になることがあります。そのため、白菜の後作にきゅうりを植える場合は、必ず堆肥などの有機物を十分に施して土壌改良を行うことが重要です。

きゅうりは特に排水性と通気性の良い土壌を好みます。白菜を栽培した畑が粘土質で水はけが悪い場合は、畝を高くしたり、もみ殻などをすき込んだりして、物理性を改善する工夫をすると良いでしょう。

前述の通り、連作障害が出ている畑は、特定の病原菌が増えているだけでなく、土壌全体の力が落ちている状態です。科が違うからと安心せず、後作の野菜が元気に育つように、しっかりと土づくりをしてから植え付けることが成功の秘訣です。

白菜の後作にトマトは避けるべきか

白菜(アブラナ科)とトマト(ナス科)も科が異なるため、輪作体系に組み込むことは可能です。しかし、この組み合わせも注意が必要なケースと言えます。

トマトは、「青枯病」や「萎凋病」といった土壌伝染性の病気に非常に弱い性質を持っています。白菜の連作によって土壌環境が悪化し、全体的に病原菌の密度が高まっているような畑では、科が違っていてもトマトがこれらの病気に感染しやすくなるリスクがあります。

特に、連作障害の症状がすでに見られるような畑で、土壌改良などをせず安易にトマトを後作に選ぶのは避けた方が賢明です。もし栽培するのであれば、接ぎ木苗(病気に強い台木に接ぎ木された苗)を利用したり、きゅうりの場合と同様に、堆肥を投入して土壌の微生物叢を豊かにしたりといった対策を講じることが望まれます。

連作障害でトマトの後はどうする

ここでは少し視点を変え、トマトを栽培した後の連作障害対策について触れておきます。トマトはナス科に属し、非常に連作障害が出やすい野菜として知られています。トマトを栽培した後は、最低でも3〜4年は同じナス科の野菜を植えるのを避ける必要があります。

トマト、ナス、ピーマン、ししとう、とうがらし、じゃがいも など

トマトの後作として相性が良いのは、マメ科(エダマメなど)やウリ科(カボチャ、ズッキーニなど)の野菜です。特にマメ科は、根粒菌の働きで土壌を肥沃にしてくれるため、トマト栽培で疲弊した土壌を回復させるのに役立ちます。

また、今回のテーマである白菜などのアブラナ科野菜も、トマトの後作としては良い選択肢の一つです。お互いの連作障害を避けながら、効率的に畑を利用する輪作体系を組むことができます。このように、異なる科の野菜を計画的に組み合わせることが、持続的な家庭菜園や農業の鍵となります。

計画的な輪作で白菜の連作障害を防ぐ

- 白菜の連作障害は収穫量減少や病気の原因となる

- 主な症状は生育不良や根こぶ病の発生

- 対策の基本はアブラナ科の連作を避けること

- 最低でも2〜3年は作付け間隔を空ける

- 堆肥など有機物の投入による土壌改良が有効

- 太陽熱や石灰窒素による土壌消毒も対策の一つ

- 後作にはアブラナ科以外の野菜を選ぶ

- ネギ類やマメ科、イネ科の野菜が後作におすすめ

- キャベツやブロッコリーなどアブラナ科の後作は避ける

- コンパニオンプランツの活用も病害虫抑制に役立つ

- レタスやマリーゴールドがコンパニオンプランツとして有効

- 後作にじゃがいもを植える際は土壌のpHに注意

- そうか病のリスクを理解しておく必要がある

- きゅうりやトマトを後作にする際は土壌改良を徹底する

- 計画的な輪作体系を組むことが最も重要

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/