マクワウリを育ててみたいけど、管理が大変そう…

そんなイメージから、栽培をためらってはいませんか?

実は、マクワウリは適切な準備とポイントさえ押さえれば、驚くほど手間をかけずに育てられる作物です。

この記事では、農家の方や本格的な家庭菜園を目指す方に向けて、マクワウリの放任栽培について詳しく解説します。そもそも放任栽培とは何か、具体的なやり方やステップ、そして知っておきたいメリットやデメリットまで、網羅的にご紹介。

また、空中栽培や立体栽培との違い、最適な種まき時期から収穫時期の見極め方まで、栽培計画に必要な情報をまとめました。省力化を実現しつつ、甘くて美味しいマクワウリを育てるための知識を深めていきましょう。

- マクワウリ放任栽培の具体的なやり方とステップ

- 放任栽培のメリット・デメリットと注意点

- 空中栽培や立体栽培との明確な違い

- 種まきから収穫までの年間スケジュール

省力化を実現するマクワウリ放任栽培

- そもそも放任栽培とは

- 放任栽培のメリット・デメリット

- 放任栽培と空中栽培(立体栽培)の違い

- マクワウリのプランターでの育て方も解説

- 黄金マクワウリ栽培のコツ

そもそも放任栽培とは

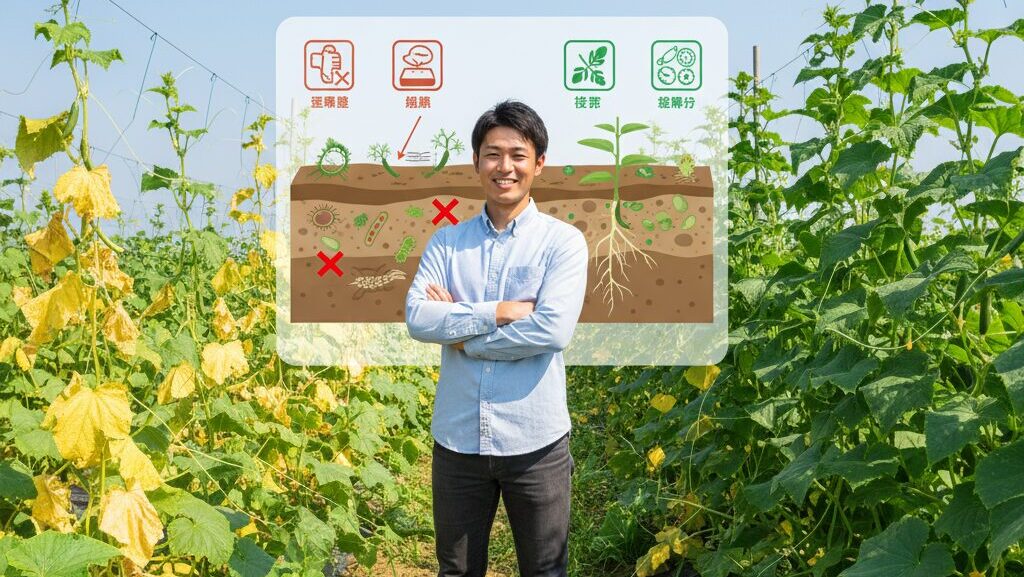

結論から言うと、放任栽培とは支柱立てやツルの誘引、こまめな摘芯(てきしん)といった細かな管理作業を極力行わず、植物が持つ本来の生命力を活かして育てる栽培方法のことです。特にマクワウリのようなウリ科の作物は、地面を這うようにツルを伸ばす性質が強く、この栽培法と非常に相性が良いとされています。

その理由は、マクワウリが非常に生育旺盛で、特別な手を加えなくても自然に子づるや孫づるを伸ばし、実をつけてくれるためです。栽培における最大の目的は、日々の管理作業を大幅に削減し、省力化を図ることにあります。もちろん、「完全な放置」とは異なり、植え付け前の土づくりや最低限の雑草管理など、押さえるべきポイントは存在します。

例えば、畑の一角で地這いさせることで、支柱やネットといった資材の準備や設置の手間をなくし、自然に近い形で果実を収穫することが可能になります。このように言うと、ズボラな栽培法に聞こえるかもしれませんが、これは作物の特性を深く理解し、その力を最大限に引き出すための、いわば合理的な栽培スタイルなのです。

放任栽培は、単なる「ほったらかし」ではありません。作物の生育力を最大限に活かし、管理の手間を最小限に抑えるための計画的な省力化栽培と理解することが成功への第一歩です。

放任栽培のメリット・デメリット

マクワウリの放任栽培に取り組む前に、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。省力化という大きな魅力がある一方で、注意すべき点も存在します。ここでは、両方の側面から詳しく解説します。

メリット:省力化とコスト削減

放任栽培の最大のメリットは、圧倒的な省力化にあります。日々の細かな管理が不要になるため、他の作物の栽培に時間を充てることができます。

具体的には、以下のような利点が挙げられます。

- 管理作業の削減:摘芯、ツルの誘引、人工授粉といった手間のかかる作業を省略、または最小限にできます。

- 資材コストの削減:支柱やネット、誘引に使う紐などが不要なため、初期投資や資材コストを抑えることが可能です。

- 初心者でも導入しやすい:専門的な技術や知識が少なくても始めやすく、栽培のハードルが低いと言えます。

言ってしまえば、「時間」と「費用」の両面でコストを削減できるのが、放任栽培が選ばれる大きな理由です。

デメリット:収量と品質の不安定さ

一方、放任栽培にはデメリットも存在します。細かな管理をしない分、収量や品質が天候や環境に左右されやすくなる点が挙げられます。

主な注意点は以下の通りです。

- 収量の低下:ツルが混み合うことで日当たりや風通しが悪化し、実の数が減ったり、大きさが不揃いになったりする場合があります。

- 品質のばらつき:管理栽培に比べて、果実の糖度や形が安定しにくい傾向にあります。

- 病害虫の管理:葉が茂りすぎることで病害虫の発見が遅れ、気づいた時には被害が拡大している可能性があります。

- 果実の汚損:地面に直接実が触れるため、雨による泥はねで汚れたり、虫による食害を受けやすくなったりします。

デメリットへの対策

これらのデメリットは、植え付け前の丁寧な土づくりや、敷きわら・マルチの活用、株間を十分に空けるといった基本的な対策である程度軽減できます。デメリットを理解した上で、適切な対策を講じることが重要です。

放任栽培と空中栽培(立体栽培)の違い

マクワウリの栽培方法には、地面を這わせる「放任栽培(地這い栽培)」の他に、支柱やネットを使ってツルを上に伸ばす「空中栽培(立体栽培)」があります。どちらの方法にも一長一短があり、栽培環境や目指す品質によって最適な方法は異なります。

ここでは、両者の違いを分かりやすく表にまとめました。

| 比較項目 | 放任栽培(地這い栽培) | 空中栽培(立体栽培) |

|---|---|---|

| 栽培スペース | 広い面積が必要(ツルが横に広がる) | 省スペースで栽培可能(縦の空間を活用) |

| 管理の手間 | 少ない(誘引・摘芯がほぼ不要) | 多い(支柱設置、ツルの誘引、整枝が必要) |

| 病害虫リスク | やや高い(多湿になりやすく、風通しが悪化しがち) | 低い(風通しが良く、日光が当たりやすい) |

| 果実の品質 | 地面との接触で汚れや傷がつきやすい | 形が良く、綺麗な状態で収穫できる |

| 必要な資材 | 敷きわら、マルチなど | 支柱、ネット、誘引用の紐など |

つまり、広い土地があり、とにかく手間をかけずに栽培したい場合は放任栽培が向いています。一方で、ベランダや畑の限られたスペースを有効活用し、見た目の綺麗な果実を確実に収穫したい場合は空中栽培が適している、と考えると分かりやすいでしょう。

放任栽培はツルが自然に伸びる力に任せるのに対し、空中栽培は人が積極的にツルの伸びる方向をコントロールする方法です。どちらの栽培方法が優れているというわけではなく、ご自身の栽培環境や目的に合わせて選択することが大切です。

マクワウリのプランターでの育て方も解説

「放任栽培は広い土地が必要」と解説しましたが、限られたスペースでもマクワウリ栽培は可能です。その代表的な方法がプランター栽培であり、主に前述の「空中栽培(立体栽培)」の形式をとります。農家の方でも、新品種の試験栽培や都市部での小規模栽培の参考として知っておくと役立ちます。

プランター選びが最初の重要ポイント

マクワウリは根を広く張るため、プランターの大きさが生育を大きく左右します。選ぶ際は、深さが30cm以上、容量が15L~20L以上ある大型のものを用意してください。小さすぎると根詰まりを起こし、生育不良の原因となります。

土と肥料の準備

プランター栽培の土は、市販の「野菜用培養土」を使用するのが最も簡単で確実です。最初から肥料が配合されているものが多く、土づくりの手間が省けます。元肥入りの土を使っても、実がつき始めたら追肥が必要になります。緩効性の化成肥料や液体肥料を用意しておきましょう。

育て方の手順と注意点

- 植え付け:苗の本葉が4~5枚になったら、プランターの中央に1株植え付けます。根鉢は崩さずに浅めに植えるのがコツです。

- 支柱立てと誘引:ツルが伸び始める前に、長さ180cm程度の支柱を3~4本立て、園芸用ネットを張ります。ツルが伸びてきたら、こまめにネットへ誘引してあげましょう。

- 水管理:プランター栽培で最も重要なのが水管理です。地植えと違って土が乾燥しやすいため、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」のが基本です。特に夏場は水切れに注意が必要です。

- 人工授粉:ベランダなどでは虫による自然受粉が期待しにくいため、雌花(花の根元が膨らんでいる)が咲いたら、雄花の花粉を綿棒などでつけて人工授粉を行うと、着果率が格段に上がります。

プランター栽培は、省スペースで病害虫の管理がしやすいメリットがありますが、水やりや追肥といった日々の管理が地植え以上に重要になります。こまめな観察が成功の鍵です。

黄金マクワウリ栽培のコツ

マクワウリには様々な品種がありますが、中でも「黄金マクワウリ」は、その名の通り美しい黄金色の果皮と、シャキシャキとした食感、さっぱりとした上品な甘みが特徴で、家庭菜園でも人気の高い品種です。

基本的な育て方は他のマクワウリと同様ですが、その魅力を最大限に引き出すためにはいくつかのコツがあります。

日当たりを最大限に確保する

黄金マクワウリの美しい果皮の色は、十分な日光を浴びることで生まれます。栽培場所は、1日の中でも最も長く直射日光が当たる場所を選んでください。日照不足になると、色づきが悪くなるだけでなく、糖度も上がりにくくなります。

収穫タイミングの見極めが重要

黄金マクワウリは、収穫のタイミングが味を大きく左右します。早すぎるとウリのような風味しかなく、遅すぎると過熟になってしまいます。完熟のサインをしっかり見極めましょう。

- 果皮の色:全体が均一で鮮やかな黄色(黄金色)になったとき。

- 香り:果実からメロンのような甘い香りが漂い始めたら完熟のサインです。

- ヘタの状態:果実とツルをつなぐ「ヘタ」の部分に、円を描くように細かいひび割れ(離層)ができ始めたら収穫適期です。手で軽くひねるだけでポロッと取れることもあります。

黄金マクワウリは、見た目も美しく、夏の贈答用としても喜ばれます。特に「香り」は重要な判断基準なので、収穫が近づいたら毎日様子を観察するのが、最高のタイミングで収穫するコツですよ。

比較的病気にも強く、放任栽培にも向いている品種なので、初めてマクワウリ栽培に挑戦する方にもおすすめです。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

マクワウリ放任栽培の年間計画

- 放任栽培のやり方と準備

- 実践的な放任栽培のステップ

- マクワウリの種まき時期と方法

- マクワウリ栽培は秋にも可能か

- マクワウリの収穫時期の見極め

放任栽培のやり方と準備

マクワウリの放任栽培を成功させるためには、栽培を始める前の「準備」が最も重要です。手をかける部分を最小限にするからこそ、最初の環境づくりで手を抜かないことが、後の成果に直結します。

最重要項目:土づくり

放任栽培の成否は、植え付け前の土づくりで9割が決まると言っても過言ではありません。栄養豊富で水はけの良い土壌を用意することが、病気に強く、丈夫な株を育てるための土台となります。

- 酸度調整:植え付けの2週間前に、1㎡あたり100g~150gの苦土石灰を畑全体にまき、深く耕します。マクワウリは酸性土壌を嫌うため、この作業は非常に重要です。

- 元肥:植え付けの1週間前に、1㎡あたり2~3kgの完熟堆肥と、100g程度の化成肥料(N:P:K=8:8:8など)を施し、再度よく耕します。

- 高畝にする:水はけを良くし、根腐れを防ぐため、畝は高さ10cm~20cm程度の「高畝」にします。これがウリ科栽培の基本です。

場所選びと資材準備

栽培場所は、言うまでもなく日当たりが良く、風通しの良い場所が最適です。また、放任栽培ではツルが広範囲に広がるため、最低でも1株あたり1~2㎡のスペースを確保しておきましょう。

さらに、準備しておくと格段に管理が楽になるのが以下の資材です。

- 黒マルチ:畝を覆うことで、雑草の発生を抑制し、地温を保つ効果があります。雑草との養分の奪い合いを防ぐため、放任栽培では特に有効です。

- 敷きわら:マルチをしない場合や、ツルが伸びる先に敷くことで、泥はねによる病気を防ぎ、果実が直接地面に触れて傷むのを防ぎます。

このように、栽培が始まってから「何もしない」ために、栽培が始まる前に「しっかり準備する」のが放任栽培の正しいやり方です。

実践的な放任栽培のステップ

丁寧な準備が終われば、あとは作物の生育を見守るのが基本です。ここでは、植え付けから収穫までの具体的なステップを解説します。

気温が十分に上がり、晩霜の心配がなくなった頃が植え付けの適期です。本葉が4~5枚に育った丈夫な苗を選びましょう。株間は最低でも80cm~1mは確保し、ツルが伸びるスペースを十分に取ります。根鉢を崩さず、深植えにならないように注意して植え付け、根付くまではたっぷりと水を与えます。

植え付け後は、基本的にツルを自然に伸ばさせます。管理栽培のように親づるを摘芯したり、子づるの数を制限したりする必要はありません。ツルが伸びてきたら、株元や畝の周りに敷きわらを追加して、泥はねや果実の汚れを防ぎましょう。もしツルが想定以上に混み合って風通しが悪くなっている場合は、数本を間引く程度の軽い整枝を行うと病気予防になります。

地植えの場合、一度根付いてしまえば、基本的に水やりは不要です。真夏の乾燥した日が何週間も続くような場合にのみ、朝方に水を与える程度で十分です。水のやりすぎは、逆に根腐れや「つるぼけ(葉ばかりが茂って実がつかない状態)」の原因になります。

追肥は、最初の実が鶏の卵くらいの大きさになった頃に1回行います。株元から少し離れたツルの先に、化成肥料を少量ばらまく程度で問題ありません。

肥料、特に窒素成分の与えすぎは禁物です。実の付きが悪くなるだけでなく、病害虫の原因にもなるため、追肥は控えめを心がけてください。

開花から40~45日程度で収穫時期を迎えます。品種ごとの収穫サイン(果皮の色、香り、ヘタの離層など)を見逃さずに収穫しましょう。詳しい見極め方は後述します。

マクワウリの種まき時期と方法

苗から育てるのが手軽ですが、種から育てることで、より多くの株を低コストで栽培できるメリットがあります。種から始める場合の時期と方法を解説します。

最適な種まき時期

マクワウリは高温を好む作物で、発芽には25℃~30℃の地温が必要です。そのため、屋外で育苗する場合、温暖地では4月中旬から5月上旬が種まきの適期となります。気温が低い時期に種をまくと、発芽しないか、発芽しても生育が著しく悪くなるため注意が必要です。

ポットでの育苗が一般的

畑への直播きも可能ですが、発芽を確実にし、初期生育を安定させるためには、育苗ポットで苗を育てる方法がおすすめです。

- 直径9cm~12cmの育苗ポットに、市販の種まき用培養土を入れます。

- 深さ1cmほどの穴をあけ、種を2~3粒、重ならないようにまきます。

- 土をかぶせて軽く押さえ、たっぷりと水を与えます。

- 発芽するまでは、ビニールトンネルや簡易的な温室で保温し、地温を25℃以上に保ちます。

- 本葉が1~2枚出た頃に、生育の良いものを1本残して間引きます。

- 本葉が4~5枚になるまで育苗したら、畑への定植(植え付け)が可能です。

初心者には苗からの栽培がおすすめ

前述の通り、種からの育苗は温度管理が難しく、特に栽培経験が少ない場合は失敗するリスクもあります。園芸店やホームセンターでは、5月頃になると丈夫な苗が手に入るため、初心者の方は苗からスタートする方が確実と言えるでしょう。

マクワウリ栽培は秋にも可能か

通常、マクワウリは春に植えて夏に収穫する作物ですが、「秋に収穫することはできないのか?」と考える方もいるかもしれません。結論から言うと、条件付きで可能ですが、上級者向けの栽培方法となります。

これは「抑制栽培」と呼ばれ、夏の終わりに栽培を開始して秋に収穫を目指します。

秋採り栽培のスケジュール

- 種まき:7月下旬~8月上旬

- 植え付け:8月中旬~下旬

- 収穫:10月上旬~下旬

秋採り栽培の注意点とリスク

秋採り栽培は、通常の夏採り栽培にはない難しさがあります。

秋採りの主なリスク

- 生育期間の短縮:気温が徐々に下がるため、夏場に比べて生育スピードが遅くなります。十分に成熟する前に寒さが来てしまうリスクがあります。

- 糖度不足:成熟期の日照不足や気温低下により、果実の糖度が上がりにくくなる傾向があります。

- 台風のリスク:生育期間が台風シーズンと重なるため、強風や大雨による被害を受ける可能性が高まります。

- 病害虫の発生:残暑が厳しい時期に育苗・定植するため、高温多湿を好む病害虫の被害に遭いやすいです。

これらのリスクを考慮すると、秋採り栽培はビニールハウスなどの施設を持たない露地栽培では非常に難易度が高いと言えます。もし挑戦する場合は、生育期間が短い早生品種を選び、台風対策を万全にするなどの工夫が必要です。

マクワウリの収穫時期の見極め

放任栽培で順調に育ったマクワウリも、収穫のタイミングを間違えると、せっかくの美味しさが半減してしまいます。甘くて美味しい完熟の状態で収穫するために、複数のサインを総合的に見て判断する癖をつけましょう。

サイン1:日数で判断する

最も確実な目安の一つが、受粉してからの日数です。雌花が咲いて無事に受粉(着果)してから、およそ40日~45日後が収穫の適期となります。人工授粉を行った場合は、日付をラベルに書いて付けておくと、収穫日を正確に予測できます。

サイン2:見た目で判断する

果実の見た目にも、収穫が近いことを示す変化が現れます。

- 果皮の色:品種固有の色(黄色やクリーム色など)が全体にまわり、ツヤが出てきたら成熟が進んでいる証拠です。

- 果実の毛:実が小さい頃に表面を覆っていた産毛がなくなり、ツルツルとした手触りになります。

- 周辺の葉:果実がついている節(ツルの付け根)の葉や、その近くの巻きひげが黄色く枯れ始めたら、完熟間近のサインです。

サイン3:香りと感触で判断する

五感を使って判断することも大切です。

- 香り:完熟したマクワウリは、果実から特有の甘い芳香を放ち始めます。畑を歩いた時に、ふわっと甘い香りがしたら収穫のチャンスです。

- ヘタの状態(離層):最も分かりやすいサインが、ヘタの周りにできる「離層」です。果実とツルをつなぐ部分に、ぐるりと一周するように細かいひび割れが入ります。この状態になれば、手で軽くひねるだけで簡単に収穫できます。

収穫を焦って早採りすると、甘みが足りずウリのような味になってしまいます。逆に収穫が遅すぎると、果実が割れたり、アルコール発酵したような味になったりします。特に「ヘタの離層」と「香り」は確実なサインなので、収穫期が近づいたら毎日チェックしてみてくださいね。

まとめ|成功へ導くマクワウリ放任栽培

- 放任栽培は細かな管理を省く省力化栽培である

- 完全な放置ではなく計画的な準備が不可欠

- 最大のメリットは時間と資材コストの削減

- デメリットは収量や品質が不安定になりやすいこと

- 成功の9割は植え付け前の丁寧な土づくりで決まる

- 高畝にすることで水はけを良くし根腐れを防ぐ

- 黒マルチや敷きわらは雑草と病害虫対策に有効

- 株間を十分に確保し日当たりと風通しを良くする

- 地植えの場合、水やりは基本的に不要

- 追肥は実が大きくなり始めた頃に一度だけ行う

- 空中栽培は省スペースだが管理の手間がかかる

- プランター栽培では水管理が最も重要なポイント

- 収穫の目安は受粉から約40日から45日後

- 果実の香りとヘタ周りのひび割れが完熟のサイン

- 省力化の恩恵を受けるには作物の特性理解が重要

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/