ナスを丹精込めて栽培していると、ある日突然葉っぱに異変が現れることがあります。葉がしおれる、葉の表面が茶色くなる、ひどいときには葉が枯れるといった症状は、生産者の皆様にとって大きな悩みの種ではないでしょうか。これらの原因はカビや細菌によるナスの病気だけでなく、ハダニなどの害虫や、肥料の過不足による生理障害の可能性も考えられます。

本記事では、代表的なナスの病気一覧を交えながら、葉っぱの症状から原因を特定する方法、そして具体的なナスの病気の治し方や効果的な農薬の使い方まで、農家の皆様が明日から実践できる対策を詳しく解説していきます。

- 葉の症状から病気の原因を特定する方法

- 画像でわかるナスの主要な病気一覧

- 病気と害虫、生理障害の見分け方

- 効果的な農薬の選び方と病気の治し方

ナスの病気で葉っぱに出る症状と原因特定

- ナスの葉がしおれる原因は何か

- ナスの葉が茶色くなる症状

- ナスの葉が枯れる病気の可能性

ナスの葉がしおれる原因は何か

ナスの葉がぐったりとしおれてしまう場合、いくつかの原因が考えられます。最も注意すべきなのは、土壌伝染性の病気である「青枯病」や「半身萎凋病」です。これらは一度発生すると圃場全体に広がる危険性があるため、迅速な判断と対応が求められます。

青枯病の最大の特徴は、日中の暑い時間帯に株全体が青々としたまま急にしおれ、涼しくなる夜間や曇天の日には一時的に回復する点です。これが数日続くと、やがて回復しなくなり枯死に至ります。茎を切断して水に入れると、切り口から白い糸のような細菌泥(きんでい)が出てくることで診断が可能です。

一方、半身萎凋病は、株の片側だけ、あるいは特定の枝の葉だけが下から順に黄色く変色し、しおれていくのが特徴です。病気が進行すると、しおれは株全体に及びます。こちらも茎の導管が褐色に変色します。

単なる水不足でも葉はしおれますが、この場合は土壌の状態を確認し、水やりをすれば回復します。逆に、過湿による根腐れでも水分を吸えなくなり、葉がしおれることがあります。土が常に湿っているのに葉がしおれている場合は、根の状態を確認する必要があるでしょう。

ナスの葉が茶色くなる症状

ナスの葉に茶色や褐色の斑点・変色が見られる場合、主に糸状菌(カビ)による病気が原因です。代表的な病気には「褐紋病(かっもんびょう)」や「褐斑病(かっぱんびょう)」があります。

褐紋病は、葉や果実に褐色の円形で、ややへこんだ輪紋状の病斑を形成します。病斑の上には黒い小粒点が多数現れるのが特徴です。褐斑病は、暗褐色の小斑点から始まり、次第に拡大して周りが黄色い輪紋状の病斑になります。

出典: Wikipedia

また、害虫であるチャノホコリダニの被害によっても葉が茶色く変色することがあります。この場合、新芽や葉の裏が褐色になり、表面がザラザラとした「さめ肌」状になるのが特徴です。ダニ自体が非常に小さく肉眼では見えにくいため、症状で判断することが重要です。

葉の裏側を注意深く観察することが、病害虫の早期発見につながります。特に梅雨時期や降雨が続いた後は、カビによる病気が発生しやすくなるため、圃場の見回りを強化しましょう。

ナスの葉が枯れる病気の可能性

葉が部分的に、あるいは全体的に枯れてしまう症状は、病気がかなり進行した状態を示しています。「黒枯病(くろがれびょう)」は、葉に紫褐色から黒色の斑点ができ、やがて葉全体が枯れて落葉する病気です。

また、育苗期や定植直後の若い苗に見られるのが「苗立枯病(なえたちがれびょう)」です。地際部の茎がくびれて細くなり、苗が倒れて枯れてしまいます。これは土壌中のカビが原因で、過湿な育苗環境で発生しやすくなります。

前述の青枯病や半身萎凋病も、最終的には株全体が枯死に至ります。葉が枯れるという症状は、病気の末期症状であることが多いため、そうなる前の初期段階でいかに発見し、対策を講じるかが収量を守る上で極めて重要です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

代表的なナスの病気と生理障害

- 主なナスの病気一覧と特徴

- ナスの病気ハダニの見分け方

- ナスの病気と生理障害との違い

主なナスの病気一覧と特徴

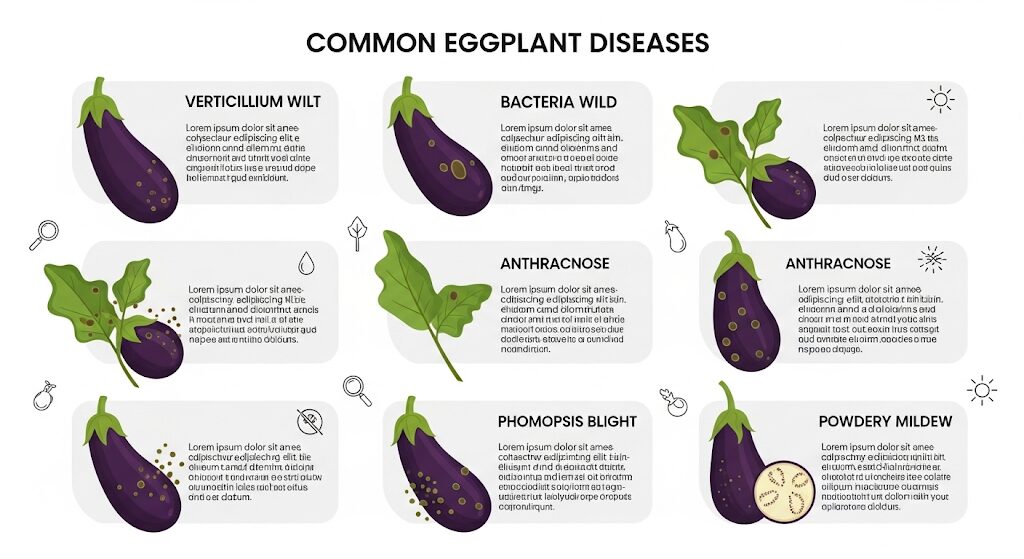

ナスに発生する主な病気について、その症状や原因、発生しやすい時期などを一覧表にまとめました。圃場で疑わしい症状を見つけた際の診断にご活用ください。

| 病名 | 主な症状 | 発生しやすい時期 | 原因 |

|---|---|---|---|

| うどんこ病 | 葉の表面にうどん粉をまぶしたような白いカビが発生する | 6月~10月 | 糸状菌(カビ) |

| すすかび病 | 葉の裏に白いカビが生え、次第にすすのような灰褐色の斑点になる | 2月~5月 | 糸状菌(カビ) |

| 灰色かび病 | 果実や茎、花に灰色のカビが密生する。特に咲き終わった花がらが感染源になりやすい | 12月~4月 | 糸状菌(カビ) |

| 菌核病 | 茎の地際部などが水浸状になり、白い綿状のカビとネズミの糞のような黒い菌核ができる | 3月~5月、9月~11月 | 糸状菌(カビ) |

| 青枯病 | 日中に株全体が青いまましおれ、夜間に回復するのを繰り返す。やがて枯死する | 6月~9月 | 細菌 |

| 半身萎凋病 | 株の片側の葉だけが下から黄変・萎凋する。進行すると株全体が枯れる | 6月~9月 | 糸状菌(カビ) |

ナスの病気ハダニの見分け方

ナスの葉の元気がなくなる原因として、病気と並んで注意が必要なのがハダニ類です。ハダニは体長0.5mm程度と非常に小さく、葉の裏に寄生して汁を吸います。

被害の初期症状は、葉の表面に針で突いたような白い小斑点が無数に現れる「かすり状」の食害痕です。被害が進むと葉全体が白っぽくなり、光合成能力が低下して生育が悪化します。多発すると葉の裏にクモの巣のような網を張ることもあります。

ハダニは肉眼では見つけにくいため、スマートフォンのカメラで葉の裏を最大までズームして撮影したり、白い紙を葉の下に置いて株を軽く揺すったりすると、落ちてきた小さなダニを確認しやすくなります。高温乾燥を好むため、特に梅雨明け後の夏場に急増するので注意が必要です。

ナスの病気と生理障害との違い

葉の異常がすべて病原菌や害虫によるものとは限りません。栽培環境が原因で起こる「生理障害」も多くあります。病気との最も大きな違いは、生理障害には病原体が存在せず、他の株に伝染しないという点です。

主な原因は、肥料の過不足、水分の過不足、日照不足、高温・低温障害などです。例えば、肥料の中でも特に重要な三大要素(チッソ・リン酸・カリ)のバランスが崩れると、特徴的な症状が現れます。

- チッソ欠乏:下の葉から全体的に黄色くなる。

- カリウム欠乏:古い葉の縁から黄色くなり、やがて茶色く枯れ込む。

- マグネシウム欠乏:下の葉の葉脈の間が黄色くなる。

また、ナスの花の雌しべ(柱頭)の長さは、株の栄養状態を知る良い指標になります。雄しべより雌しべが長い「長花柱花」であれば健全ですが、雌しべが短い「短花柱花」は肥料不足や日照不足のサインです。病気の症状と決めつけず、まずは栽培環境や株全体の健康状態を確認することが大切です。

ナスの病気で葉っぱを守る防除と農薬

- 確実なナスの病気の治し方

- 農薬の適切な選び方

- まとめ:ナスの病気と葉っぱの対策

確実なナスの病気の治し方

ナスの病気対策で最も重要なのは、「予防」と「早期発見・早期対応」です。多くの病気、特にウイルス病や土壌伝染性の病気は、発病してからでは完治が非常に困難になります。

基本的な治し方、あるいは蔓延を防ぐための手順は以下の通りです。

- 発病部位の除去:病気の症状が出ている葉や枝、果実は、見つけ次第すぐに圃場の外に持ち出して適切に処分します。ハサミは使用後に消毒し、他の株への伝染を防ぎましょう。

- 発病株の抜き取り:青枯病や半身萎凋病など、株全体に広がる病気の場合は、周囲への感染源となるため、残念ですが株ごと抜き取って処分するのが最も確実な対策です。

- 薬剤散布:初期段階であれば、適切な薬剤の散布によって進行を抑えたり、周囲の株への感染を防いだりすることが可能です。

耕種的防除の重要性

薬剤に頼るだけでなく、日々の管理も重要です。密植を避け、整枝・剪定を行って株の風通しと日当たりを良くすることは、多くの糸状菌(カビ)による病気の予防に直結します。また、マルチングで泥はねを防ぐ、連作を避ける、抵抗性のある接ぎ木苗を利用するといった「耕種的防除」を組み合わせることが、安定した生産につながります。

ナスの病気農薬の適切な選び方

農薬を効果的に使用するためには、まず圃場で発生している病気の原因を正しく診断することが全ての基本となります。例えば、細菌が原因の「青枯病」に対して、糸状菌(カビ)を対象とした殺菌剤を散布しても、残念ながら効果は期待できません。正しい診断に基づいた薬剤選択こそが、防除成功への第一歩です。

その上で、農薬はその役割や性質によって使い分ける必要があります。ここでは、農薬選びの重要な考え方と具体的なポイントを解説します。

1. 予防散布と治療散布の考え方

農薬は、使用するタイミングと目的によって大きく「予防」と「治療」に分けることができます。それぞれの役割を理解し、適切な場面で使うことが重要です。

予防剤(保護殺菌剤)の役割

病原菌が植物の組織内に侵入するのを防ぐ目的で使用します。葉の表面を薬剤でコーティングするイメージで、病気が発生する前や、発生しやすい気象条件(長雨、多湿など)が続く前に定期的に散布することで最大の効果を発揮します。多くの病気に効果を示す「ダコニール1000」などが代表的な薬剤です。

治療剤(浸透移行性殺菌剤)の役割

すでに植物体内に侵入してしまった病原菌に対し、植物の内部に浸透して直接作用し、病気の進行を抑えたり、蔓延を防いだりする効果を持ちます。病気の発生初期に使用することで効果を発揮し、「ベンレート水和剤」や「トリフミン水和剤」などがあります。ただし、治療剤といっても病斑が消えて元通りになるわけではなく、あくまで進行を止める役割が主となります。

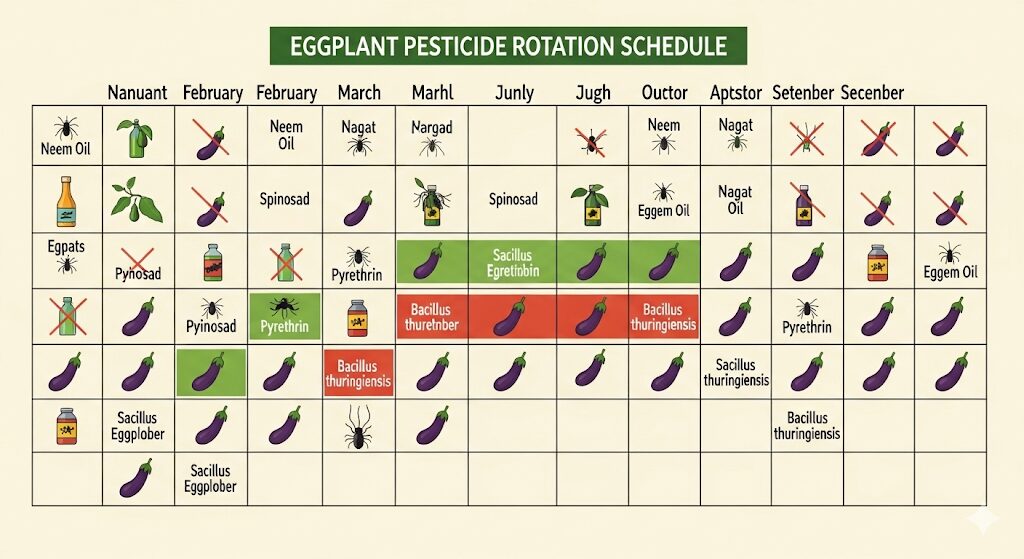

2. 薬剤抵抗性回避の鍵「ローテーション散布」

ここで非常に重要なのが、同じ系統の薬剤を連続して使用しない「ローテーション散布」という考え方です。同じ作用を持つ薬剤を使い続けると、その薬剤が効きにくい耐性菌が出現し、やがて防除が困難になる「薬剤抵抗性」が発達してしまいます。

このローテーションを正しく行うために確認すべきなのが、農薬の袋やボトルに記載されている「FRAC(フラック)コード」です。これは殺菌剤を作用メカニズムによってグループ分けした番号で、この番号が異なる薬剤を順番に使っていくことが、抵抗性管理の基本となります。

例えば、「うどんこ病」を防除する場合、今週はFRACコード「3」の薬剤(例:トリフミン水和剤)を使ったら、次はFRACコード「M5」(例:ダコニール1000)や「11」(例:アミスター20フロアブル)といった、異なる番号の薬剤を選ぶ、という具合です。これにより、多様な作用点で病原菌を攻撃し、抵抗性の発達リスクを大幅に低減できます。

3. 散布効果を最大限に高めるポイント

せっかく選んだ農薬も、散布方法が不適切では効果が半減してしまいます。以下のポイントを意識して、散布効果を最大限に引き出しましょう。

- 展着剤の活用:ナスの葉は水を弾きやすいため、農薬を散布する際は「展着剤」を適切に加用することをおすすめします。展着剤は薬剤を葉の表面に均一に濡れ広がらせ、しっかりと付着させる効果があり、雨による流亡も軽減します。

- 散布タイミング:散布は、風が穏やかで、日差しの強くない早朝か夕方に行うのが基本です。日中の高温時に散布すると、薬液がすぐに乾燥して効果が落ちるだけでなく、薬害の原因にもなりかねません。

- 散布箇所:病原菌や害虫は、葉の裏側に潜んでいることが非常に多いです。散布の際は、葉の表面だけでなく、葉裏や茎にも薬液がまんべんなくかかるように、丁寧に散布することが重要です。

農薬使用における絶対的なルール

農薬を使用する際は、どのような状況であっても、必ずラベルに記載されている適用作物、対象病害、希釈倍率、使用時期、総使用回数といった規定を厳守してください。これは、安全な農産物を生産し、消費者と生産者自身の健康を守るための絶対的なルールです。

まとめ:ナスの病気と葉っぱの対策

これまで解説してきた、ナスの病気と葉っぱの異常に対する対策の要点を以下にまとめます。日々の栽培管理のチェックリストとしてご活用ください。

- ナスの葉の異常は病気や害虫、生理障害のサイン

- 葉がしおれる場合は青枯病や半身萎凋病を疑う

- 日中にしおれ夜に回復するのは青枯病の典型的な症状

- 葉に茶色い斑点が出たら褐紋病や褐斑病の可能性

- 葉裏のかすり状の白い斑点はハダニ被害のサイン

- 病気と生理障害は原因が根本的に異なり伝染の有無で判断

- 花の雌しべの長さで株の栄養状態が判断できる

- 対策の基本は早期発見と発病部位・発病株の速やかな除去

- 風通しを良くし多湿環境を避けることが最も効果的な予防策

- 連作を避けるか病気に強い接ぎ木苗を利用する

- 農薬は予防剤と治療剤を正しく使い分ける

- 薬剤抵抗性を避けるため異なる系統の農薬でローテーション散布を行う

- ハダニは高温乾燥で増えるため夏場の葉水が有効

- 栽培環境の適切な管理が安定生産の鍵を握る

- 健康な株は病気への抵抗力も高いため土作りと施肥管理を徹底する

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/