大切に育てていた野菜の苗が、ある朝突然、根元からポッキリと倒れていた…

そんな経験はありませんか?

その被害、もしかしたら「ネキリムシ(根切り虫)」の仕業かもしれません。被害をもたらすのはネキリムシの幼虫ですが、そもそも、その親であるネキリムシの成虫とは一体何者なのでしょうか。

この記事では、多くの農家を悩ませるネキリムシの生態や発生原因、作物をなぜ切るのかという根本的な疑問にお答えします。

さらに、効果的な農薬や石灰を利用した土壌管理、昔から伝わる米ぬかやコーヒーを用いた対策の真偽、そして天敵を利用した環境にやさしい防除方法まで、ネキリムシ対策の全てを網羅的に解説していきます。

- ネキリムシの成虫の正体と生態がわかる

- ネキリムシの発生原因と被害の特徴を理解できる

- 農薬や天敵など具体的な駆除・予防策が身につく

- ヨトウムシなど類似害虫との見分け方が明確になる

ネキリムシの成虫とは?その正体と生態

- ネキリムシの成虫の正体はヤガ科の蛾

- 詳しいネキリムシの生態と活動サイクル

- 被害をもたらすネキリムシの幼虫

- 畑に多発するネキリムシの原因は雑草

- なぜ切る?ネキリムシの食害行動

- 似た害虫、ネキリムシとヨトウムシの違い

- ネキリムシとコガネムシの違いも解説

ネキリムシの成虫の正体はヤガ科の蛾

出典: 害虫・雑草の情報基地

結論から言うと、ネキリムシ(根切り虫)の成虫は、特定の種類の虫を指す名前ではありません。一般的に「カブラヤガ」や「タマナヤガ」といった「ヤガ科」に分類される蛾の総称として使われています。

畑で野菜の苗を根元から切り倒すのは、これらの蛾の「幼虫」の仕業です。成虫である蛾自体は、葉や茎を食べるような直接的な食害は与えません。しかし、この成虫が畑やその周辺の雑草に卵を産み付けることが、全ての被害の始まりとなるのです。

そのため、ネキリムシ対策を考える上では、被害を引き起こす幼虫の駆除と同時に、卵を産み付ける成虫を圃場に寄せ付けないための対策が非常に重要になります。

代表的なネキリムシの成虫

カブラヤガ: 前翅長は約23mm。丸く黒く縁取られた腎状紋(じんじょうもん)が特徴的な蛾です。日本全国で見られ、特に西日本に多いとされています。

タマナヤガ: 前翅長は約45mmとやや大きめ。腎状紋の外側にある黒いすじが目立ちます。こちらも全国的に分布し、東日本で多く見られる傾向があります。

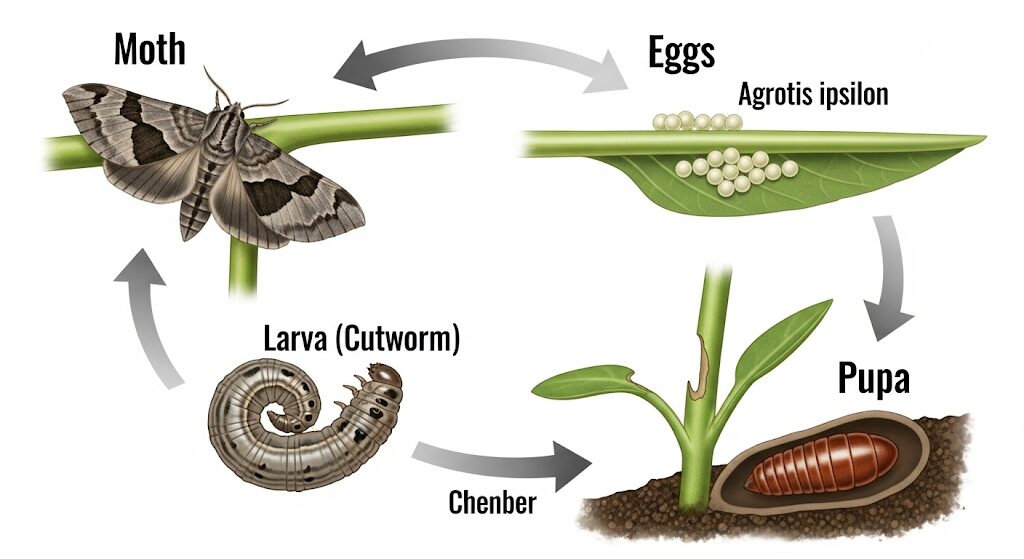

詳しいネキリムシの生態と活動サイクル

ネキリムシの成虫である蛾は、主に春から秋にかけて活動し、年に2〜4回発生します。特に猛暑の年には発生数が増える傾向があるため注意が必要です。成虫は夜行性で、日中は草むらなどに隠れており、夜になると活動を開始します。

産卵から孵化まで

雌の成虫は、植物の地際部や枯れ葉などに1つずつ、あるいは数個まとめて卵を産み付けます。総産卵数は1,000個にも及ぶことがあり、非常に繁殖力が強い害虫です。気温が25℃前後の好条件であれば、卵はわずか4〜5日で孵化し、幼虫が生まれます。

幼虫から成虫へのサイクル

孵化した幼虫(ネキリムシ)は、脱皮を繰り返しながら成長します。約1ヶ月ほどで十分に成長すると、土の中で蛹(さなぎ)になります。蛹の期間は2〜3週間ほどで、その後羽化して成虫の蛾となり、再び産卵活動を行うというサイクルを繰り返します。寒冷地を除き、多くは幼虫の状態で土中で越冬し、春になると活動を再開します。

ネキリムシのライフサイクル

卵 (4〜5日) → 幼虫 (約1ヶ月) → 蛹 (2〜3週間) → 成虫 (産卵)

このサイクルを年に数回繰り返すことで、個体数を増やしていきます。特に春と秋が発生のピークとなることが多いです。

被害をもたらすネキリムシの幼虫

ネキリムシによる農業被害は、すべて「老齢幼虫」によって引き起こされます。若齢期の小さな幼虫は、主に植物の葉の裏などで葉を食べる程度で、被害はほとんど目立ちません。

しかし、成長して体が大きくなった中齢〜老齢幼虫は、昼間は土の中に潜み、夜間になると地上に出てきて活動します。この時に、植えたばかりの苗や発芽直後の柔らかい芽の地際をかじり、茎を完全に噛み切ってしまうのです。一晩で一匹の幼虫が数株の苗をダメにしてしまうこともあり、被害は甚大です。

被害に遭いやすい作物の例

ネキリムシはきわめて雑食性で、特定の科に限定されず、ほとんどの野菜や花き類、豆類、イモ類を食害します。特に、家庭菜園でもよく栽培される以下のような作物は被害に遭いやすいため、注意が必要です。

【特に注意が必要な作物リスト】

- 果菜類: トマト、ナス、キュウリ、ピーマン

- 葉菜類: キャベツ、ハクサイ、レタス、ホウレンソウ、コマツナ

- 根菜類: ダイコン、カブ、ニンジン、ジャガイモ、サツマイモ

- その他: トウモロコシ、ネギ、エダマメなどの豆類、ブロッコリー

重要なのは、作物の種類以上に「生育段階」です。ネキリムシは硬くなった茎は食べることができません。そのため、被害は発芽したばかりの双葉の状態や、畑に定植した直後の柔らかい若苗の時期に集中します。この最も弱い時期をいかに守るかが、ネキリムシ対策の鍵となります。

被害株を見つけたら

もし苗が根元から切り倒されているのを見つけたら、被害株の周辺の土を数センチほど優しく掘り返してみてください。灰色や茶褐色のイモムシが丸まった状態で見つかるはずです。これがネキリムシの幼虫であり、見つけ次第、すぐに捕殺することが被害拡大を防ぐ鍵となります。

畑に多発するネキリムシの原因は雑草

ネキリムシが特定の畑で多発する主な原因は、圃場やその周辺の雑草管理にあります。

成虫である蛾は、産卵場所として雑草が生い茂っている場所を好みます。特にギシギシなどの雑草は、格好の産卵場所です。そこで孵化した幼虫は、まず雑草を食べて成長し、その後、より栄養価の高い野菜を求めて畑へと侵入してきます。

つまり、畑の周りが草だらけだと、ネキリムシの”供給源”を常に抱えているような状態になってしまうのです。除草のタイミングも重要で、すでに幼虫が発生している時期に周辺の雑草を刈ると、食べるものがなくなった幼虫が一斉に畑の作物に移動してくる「逆効果」になることもあります。

また、未熟な有機肥料の使用も、土壌中の生物相を変化させ、ネキリムシの発生を助長することがあるため注意が必要です。日頃から圃場内外の環境を整え、害虫が住みにくい環境を作ることが、根本的な原因対策につながります。

なぜ切る?ネキリムシの食害行動

ネキリムシが作物の茎を「食べる」のではなく、わざわざ「切る」という行動をとるのには、彼らの生態に基づいた合理的な理由があります。

第一に、天敵からの回避と効率的な食事が挙げられます。ネキリムシの幼虫は体が柔らかく、移動も遅いため、地上で長時間無防備に食事をするのは危険です。そこで、手早く茎を切り倒し、安全な土の中に引きずり込んでからゆっくり食べるという戦略をとります。これにより、鳥などの天敵に見つかるリスクを最小限に抑えているのです。

第二に、体の構造的な問題もあります。彼らは硬い茎を登るのが得意ではありません。そのため、最もアクセスしやすく、かつ柔らかい部分である地際の茎を狙うのが、最も効率的な採餌方法となります。

- 安全確保: 早く茎を切り倒して、安全な地中に持ち帰るため

- 効率性: 登るのが苦手なため、最もアクセスしやすい地際を狙うため

似た害虫、ネキリムシとヨトウムシの違い

出典: マイナビ農業

ネキリムシとヨトウムシは、どちらも「ヤガ科」の蛾の幼虫で夜行性という共通点があり、混同されやすい害虫です。しかし、被害の状況を見れば簡単に見分けることができます。

一番の違いは、ネキリムシが「地際の茎」を狙うのに対し、ヨトウムシは主に「葉」を食べる点です。被害株を見つけた際は、どこがどのように食べられているかをよく観察することが、的確な対策を立てる第一歩となります。

| 比較項目 | ネキリムシ | ヨトウムシ |

|---|---|---|

| 主な被害場所 | 地際の茎 | 葉、新芽、つぼみ、果実 |

| 被害の状況 | 株が根元から切り倒される | 葉が穴だらけになったり、葉脈だけが残る(レース状) |

| 主な活動場所 | 昼間は土の中、夜間に地際で活動 | 若齢期は葉裏に群生、老齢期は昼間土の中に潜む |

| 名前の由来 | 根を切られたように見えることから「根切虫」 | 夜の間に盗むように葉を食べることから「夜盗虫」 |

ネキリムシとコガネムシの違いも解説

出典: GREEN ROCKET

土の中から出てくる害虫として、コガネムシの幼虫もよく知られています。こちらもネキリムシと間違われることがありますが、生態も被害の与え方も全く異なります。

カブトムシやクワガタムシの幼虫に似ていますが、それよりも小さめで、大きくなっても3センチ程度です。

最大の違いは、ネキリムシが「地際の茎」を外からかじるのに対し、コガネムシの幼虫は「土中の根」を食べる点です。株が急に倒れたらネキリムシ、水やりをしても元気なく萎れていく場合はコガネムシの幼虫による根の食害を疑いましょう。

| 比較項目 | ネキリムシ(ヤガ科幼虫) | コガネムシの幼虫 |

|---|---|---|

| 分類 | チョウ目(蛾)の幼虫 | コウチュウ目(甲虫)の幼虫 |

| 見た目 | 灰色〜茶褐色のイモムシ状 | 乳白色で頭が茶色、体をC字に丸める |

| 主な被害場所 | 地際の茎 | 土の中の根 |

| 被害の症状 | 苗が突然、根元から切り倒される | 株全体の元気がなくなり、次第に萎れて枯れる |

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

農家向け!ネキリムシの成虫と幼虫の防除策

- 即効性が期待できるネキリムシの農薬

- 土壌消毒にもなる石灰の正しい使い方

- 天敵を利用した環境にやさしい防除

- ネキリムシ対策に米ぬかは有効か

- ネキリムシ対策でコーヒーは使える?

- 飛来を断つ!ネキリムシの成虫への対策

即効性が期待できるネキリムシの農薬

被害が多発してしまった場合や、広範囲にわたる圃場では、農薬による防除が最も確実で即効性のある対策となります。ネキリムシ(根切り虫)は昼間土の中にいるため、通常の葉にかけるタイプの殺虫剤は効果が薄いです。そのため、ネキリムシに特化した薬剤を選ぶ必要があります。

ベイト剤(誘殺剤)

ネキリムシが好む餌に殺虫成分を混ぜた毒餌タイプの農薬です。夜間に地上に出てきたネキリムシがこれを食べることで駆除します。「ネキリベイト」や「サンケイデナポン5%ベイト」などが代表的で、ペレット状になっているため株元にパラパラとまくだけで手軽に使用できます。

土壌混和剤・粒剤

作物を植え付ける前に土に混ぜ込んだり、植え付け時に株元に施用したりするタイプの農薬です。「ダイアジノン粒剤」などがこれにあたり、土の中にいるネキリムシや他の土壌害虫にも効果を発揮します。予防的な効果が高いのが特徴です。

農薬使用時の注意点

農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている適用作物や使用時期、使用方法を厳守してください。同じ系統の薬剤を連続して使用すると、害虫が抵抗性を持つ可能性があるため、作用性の異なる薬剤をローテーションで散布することが推奨されます。安全のため、散布時は防護メガネ、マスク、手袋などを着用しましょう。

土壌消毒にもなる石灰の正しい使い方

石灰、特に「石灰窒素」は、土壌のpH調整だけでなく、土壌病害虫の密度を低減させる効果も期待できる資材です。

石灰窒素が土壌中で分解される過程で、「シアナミド」という成分が生成されます。このシアナミドが、ネキリムシの幼虫や蛹、さらには他の害虫や病原菌に対して殺虫・殺菌効果を示します。作付けの2〜3週間前に土壌に散布し、よく耕しておくことで、土壌環境をリセットする効果があります。

石灰窒素は、分解過程で植物の生育に有害なガスを発生させることがあります。そのため、作物の播種や定植の直前に使用するのは絶対に避けてください。散布から植え付けまでは、土壌の温度や水分条件にもよりますが、最低でも1〜2週間以上の期間を空ける必要があります。使用量は製品の指示に従い、過剰な施用は土壌のアルカリ化を招くため注意しましょう。

天敵を利用した環境にやさしい防除

農薬の使用を減らしたい場合や、環境への負荷を考慮した農業を目指す上で、天敵を利用した「生物的防除」は非常に有効な選択肢となります。

ネキリムシの天敵には、寄生バチやクモ、鳥類などが自然界に存在します。しかし、より積極的に防除を行いたい場合は、天敵を製剤化した「生物農薬」の利用が考えられます。

生物農薬の中でも、有機農業にも使用できるものとして「BT剤」が広く知られています。代表的な製品に「エスマルクDF」などのBT水和剤があります。これは、バチルス・チューリンゲンシス(通称:BT菌)という自然界に存在する細菌を利用した殺虫剤です。

このBT菌が作り出す毒素は、チョウやガの仲間(鱗翅目害虫)の幼虫が食べた際に、その消化管内でのみ殺虫効果を発揮します。そのため、人や鳥類、魚類、さらにはミツバチや他の天敵昆虫への影響が非常に少ないという大きなメリットがあります。

BT剤(例:エスマルクDF)の主な特徴

- 対象害虫: ネキリムシと同じヤガ科のヨトウムシをはじめ、コナガやアオムシなど幅広い鱗翅目害虫に効果が期待できます。

- 作用の仕組み: 害虫が薬剤の付着した葉を食べること(摂食)で効果を発揮します。虫の体に直接かかっても効果はありません。

- 安全性と信頼性: 新JAS法に適合しており、有機農産物の生産にも使用可能です。

- 抵抗性対策: 化学農薬に抵抗性がついてしまった害虫に対しても、安定した効果が期待できるため、ローテーション散布の基幹剤としても活用されています。

このように、環境への負荷を抑えつつ、ネキリムシを含む厄介な鱗翅目害虫を効果的に防除する手段として、BT剤は非常に有力な選択肢です。

ネキリムシ対策に米ぬかは有効か

「米ぬかをまくとネキリムシ対策になる」という話は、昔から多くの菜園家の間で語られてきました。主な使い方には、「おとり」として利用する方法と、より直接的な「殺虫効果」を期待する方法の二つがあり、それぞれにポイントと注意点があります。

まず、おとりとして利用する場合、ネキリムシが米ぬかを好む性質を利用します。圃場の隅などに米ぬかを設置して害虫を意図的におびき寄せ、集まったところを捕殺するという使い方です。この方法は、ネキリムシの発生状況を確認するトラップとしても機能します。

さらに、米ぬか自体に殺虫効果があるという報告も多く見られます。実際に個人の菜園ブログなどでは、米ぬかを食べたネキリムシが数時間で死滅したという実験結果が紹介されているのです。