オクラを栽培する上で、多くの生産者が直面する課題がオクラの連作障害です。

同じ場所で栽培を続けると、どうなるのか具体的な症状が気になりますし、アオイ科の連作障害を避けるための対策も知りたいところでしょう。

連作障害を回避するには何年あけるべきか、また効果的な後作やコンパニオンプランツの活用法など、安定した収穫を目指すための知識は欠かせません。

この記事では、オクラの連作障害に関する様々な疑問に答え、具体的な解決策を詳しく解説します。

- オクラの連作障害で起こる具体的な症状

- 連作障害を避けるために必要な栽培間隔

- 後作におすすめの野菜と避けるべき野菜

- コンパニオンプランツなど具体的な対策

オクラの連作障害を理解する基本知識

- オクラは連作障害でどうなる?症状を解説

- アオイ科の野菜における連作障害

- 連作障害は何年あける必要があるか

- プランター栽培における連作障害

- コンパニオンプランツの有効な活用

オクラは連作障害でどうなる?症状を解説

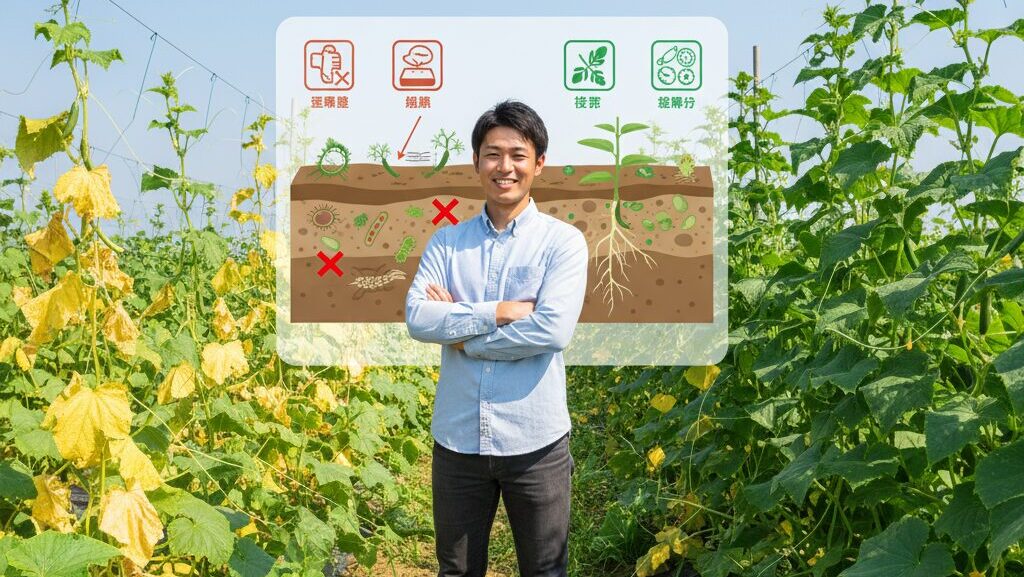

オクラの連作障害が発生すると、株の生育に様々な悪影響が現れます。最も代表的な症状は、生育の遅延や収量の低下です。せっかく植え付けた苗がなかなか大きくならなかったり、葉の色が薄くなったり黄色く変色したりします。これは、土壌環境の悪化が主な原因です。

具体的には、同じ作物を栽培し続けることで、土壌中の特定の病原菌や害虫が異常に増殖します。オクラの場合、特に問題となるのが「ネコブセンチュウ」という土壌害虫です。これが根に寄生すると、根にコブができて養分や水分を十分に吸収できなくなり、結果として株全体の生育が著しく悪化します。症状が進行すると、根腐敗を引き起こし、最終的には株が枯死に至るケースも少なくありません。

連作障害の主な症状

- 生育不良:株が大きくならず、成長が止まってしまう。

- 葉の黄変:葉が黄色くなり、元気がなくなる。

- 根の異常:ネコブセンチュウにより根にコブができる、または根が腐敗する。

- 収量の激減:実の付きが悪くなる、または全く収穫できなくなる。

- 枯死:症状が重い場合、株全体が枯れてしまう。

これらの症状は、単に肥料が不足しているだけでは説明がつかない場合が多く、連作による土壌の疲弊が根本的な原因と考えられます。健全なオクラ栽培を継続するためには、これらの症状を理解し、早期に対策を講じることが重要です。

アオイ科の野菜における連作障害

オクラはアオイ科に属する植物です。連作障害を考える上で、この「科」を意識することは非常に重要になります。なぜなら、同じ科の植物は必要とする栄養素が似ていたり、共通の病害虫に弱かったりする傾向があるためです。

そのため、オクラを栽培した後に、同じアオイ科の野菜を植えると、連作障害のリスクが格段に高まります。オクラと同じアオイ科の代表的な野菜には、モロヘイヤがあります。オクラの後作にモロヘイヤを植える、あるいはその逆の作付けは、土壌中の特定の病原菌をさらに増やすことになり、深刻な生育不良を招く可能性が高いです。

アオイ科の連作は絶対に避ける

オクラ(アオイ科)の後には、同じアオイ科のモロヘイヤなどを栽培しないようにしましょう。土壌環境を悪化させ、連作障害をより深刻化させる原因となります。

このように、輪作(作物をローテーションさせること)を計画する際は、単に違う野菜を植えるだけでなく、「違う科の野菜」を植えることが連作障害対策の基本となります。オクラの栽培計画を立てる際には、前作や後作にアオイ科の植物が含まれていないか、必ず確認する習慣をつけましょう。

連作障害は何年あける必要があるか

オクラの連作障害を回避するためには、一度栽培した場所を一定期間休ませる必要があります。一般的に推奨されている期間は、最低でも2〜3年です。この期間は、土壌中に増えてしまった病原菌の密度を下げ、偏ってしまった土壌の栄養バランスを回復させるために不可欠です。

なぜ2〜3年という期間が必要なのでしょうか。その理由は、土壌中に潜む病原菌やセンチュウが、好みの寄主(この場合はオクラ)がいなくなることで自然に減っていくのを待つためです。1年程度では、まだ多くの病原菌が土壌中に生存している可能性が高く、再びオクラを植えても連作障害が発生するリスクが残ります。

「2〜3年」と聞くと少し長く感じるかもしれませんが、この期間を設けることが、結果的に安定した収穫へと繋がります。土壌を健全な状態に戻すための、いわば「リセット期間」と考えると良いでしょう。この間に他の科の作物を育てることで、土壌環境はさらに改善されます。

もちろん、土壌の状態や管理方法によって必要な期間は多少前後しますが、安定した栽培を目指すのであれば、3年以上の輪作を計画に組み込むのが理想的です。焦って同じ場所に植え付けを行うと、結果的に収量が上がらず、時間と労力を無駄にしてしまう可能性があるので注意が必要です。

プランター栽培における連作障害

「連作障害は広い畑だけの問題」と思われがちですが、実はプランターやコンテナでの家庭菜園でも同様に発生します。むしろ、限られた土の量で栽培するプランターは、畑よりも深刻な連作障害が起きやすい環境とも言えます。

プランターの中は土の量が少ないため、オクラが必要とする特定の栄養素がすぐに枯渇してしまいます。また、水やりによって余分な栄養素が排出されにくく、土壌中の成分バランスが極端に偏りやすいです。さらに、病原菌や害虫が発生した場合、逃げ場のない狭い環境のため密度が急速に高まり、植物に大きなダメージを与えます。

プランター栽培での連作障害対策

プランターでオクラを栽培する場合、連作障害を防ぐ最も確実で簡単な方法は、毎年新しい培養土に入れ替えることです。古い土を再利用する場合は、黒いビニール袋に入れて夏場の直射日光に当てて熱消毒を行う「太陽熱消毒」などの対策が必要になりますが、手間や効果を考えると、新しい土を使うのが最もおすすめです。

前年にオクラを育てた土をそのまま使って今年も栽培すると、苗がうまく育たずに枯れてしまう、といった失敗に繋がりかねません。手軽に楽しめるプランター栽培だからこそ、土の管理の基本である「連作を避ける」という原則をしっかり守ることが、成功への近道となります。

コンパニオンプランツの有効な活用

連作障害の対策の一つとして、コンパニオンプランツの活用が挙げられます。コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いによい影響を与え合う植物のことで、「共栄作物」とも呼ばれます。病害虫を遠ざけたり、生育を助けたりする効果が期待できます。

オクラと相性の良いコンパニオンプランツを混植することで、農薬の使用を減らしつつ、健全な生育を促すことが可能です。特に、営利栽培においても導入しやすい代表的な組み合わせをいくつか紹介します。

| コンパニオンプランツ | 期待される主な効果 | 解説 |

|---|---|---|

| ニラ、ネギ類 | 害虫忌避、病気予防 | 独特の強い香りでオクラにつきやすいアブラムシを遠ざけます。また、根に共生する拮抗菌が土壌中の病原菌を抑制し、病気の発生を防ぐ効果も期待できます。 |

| エダマメ、インゲン(マメ科) | 土壌の肥沃化、生育促進 | 根に共生する根粒菌が空気中の窒素を固定し、土壌を豊かにします。これにより、オクラの生育に必要な窒素分が供給され、生育が促進されます。 |

| バジル(シソ科) | 害虫忌避 | バジルの強い香りはアブラムシなどの害虫が嫌うため、混植することで虫よけの効果が期待できます。 |

混植に適さない植物

一方で、トマトやナスなどのナス科の植物や、ニンジン、ゴボウなどの根菜類は、オクラが被害を受けやすいネコブセンチュウを増やす可能性があるため、混植には適していません。注意しましょう。

コンパニオンプランツは、あくまで補助的な役割であり、植えるだけで全ての病害虫を防げるわけではありません。しかし、栽培環境を改善し、連作障害のリスクを低減させる有効な手段の一つとして、積極的に取り入れてみる価値は十分にあります。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

オクラの連作障害を回避する具体的対策

- 基本となる連作障害の対策とは

- オクラの後作選びで注意すべき点

- オクラの後作に良い野菜の選び方

- オクラの後作にジャガイモは不適

- ブロッコリーの後作にオクラは避ける

基本となる連作障害の対策とは

オクラの連作障害を回避するためには、単一の方法に頼るのではなく、複数の対策を組み合わせた総合的なアプローチが不可欠です。ここでは、基本となる3つの対策について解説します。

1. 輪作(ローテーション)の実践

前述の通り、最も重要かつ基本的な対策が輪作です。同じ場所でオクラ(アオイ科)の栽培を続けず、最低でも2〜3年は他の科の作物を栽培する計画を立てます。これにより、土壌中の特定の病原菌やセンチュウの密度を下げ、栄養バランスの偏りを是正することができます。

2. 土壌改良(土づくり)

連作障害に強い土壌を作ることも重要です。堆肥や緑肥などの有機物を積極的に投入し、土壌中の微生物の多様性を高めましょう。多様な微生物が活動する豊かな土壌は、特定の病原菌が異常に増殖するのを抑制する効果(静菌作用)があります。また、有機物の投入は土の物理性を改善し、水はけや保水性を高めることにも繋がります。

- 堆肥の投入:完熟した牛ふん堆肥やバーク堆肥などを施し、土壌の有機物を増やす。

- 緑肥の活用:マメ科のクロタラリアやイネ科のソルガムなどを栽培し、収穫せずにそのまま土にすき込む。特に、一部の緑肥には線虫を抑制する効果も期待できます。

3. 土壌消毒

病原菌やセンチュウの密度が特に高い圃場では、土壌消毒も有効な手段です。農薬を使わない方法としては、「太陽熱消毒」が一般的です。これは、梅雨明け後の夏場の強い日差しを利用する方法で、土壌に十分な水分を与えた後、透明なビニールマルチで覆い、1ヶ月ほど密閉して地温を上昇させ、病原菌や害虫を死滅させます。

これらの基本的な対策を計画的に実施することで、連作障害の発生リスクを大幅に低減させ、持続可能なオクラ栽培を実現することが可能になります。

オクラの後作選びで注意すべき点

オクラの収穫後、次に何を植えるかという「後作」の選択は、連作障害対策において極めて重要です。誤った作物を選ぶと、かえって土壌環境を悪化させてしまう可能性があります。特に注意すべき点をいくつか挙げます。

オクラの後作で避けるべき野菜

- 同じアオイ科の野菜

言うまでもありませんが、モロヘイヤなど同じ科の作物は絶対に避けるべきです。これは連作と同じことになってしまいます。 - ネコブセンチュウの被害を受けやすい根菜類

オクラの栽培で土壌中に増えやすいネコブセンチュウは、多くの根菜類にも被害を与えます。特に、ニンジン、ダイコン、ゴボウなどを後作に選ぶと、センチュウの密度がさらに高まり、次の作付けに深刻な影響を及ぼす可能性があります。 - ナス科の野菜

トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモなどのナス科野菜も、ネコブセンチュウの被害を受けやすいものが多く、オクラの後作としては推奨されません。 - ウリ科やダイズ

これらもネコブセンチュウの被害が大きい作物として知られており、後作に選ぶのは避けた方が賢明です。

要するに、オクラの後作選びで最も重要なのは、「ネコブセンチュウの被害を受けにくい作物」を選ぶことです。オクラを栽培した後の土壌は、センチュウの温床になっている可能性を常に念頭に置き、次の作物を慎重に選定する必要があります。

オクラの後作に良い野菜の選び方

では、オクラの後作にはどのような野菜が適しているのでしょうか。注意点を踏まえた上で、相性が良く、土壌環境の改善にも繋がるおすすめの野菜を紹介します。

オクラの主な収穫時期は7月〜9月頃です。そのため、後作には秋から栽培を始められる作物がタイミング的にも適しています。ポイントは、アオイ科以外の科に属し、ネコブセンチュウに耐性があることです。

オクラの後作におすすめの野菜

オクラの後作には、病害虫に強く土壌を豊かにする「ヒガンバナ科」や「マメ科」の野菜がおすすめです。

1. ヒガンバナ科の野菜

タマネギ、ニラ、ネギ、ニンニクなどがこの科に属します。これらの野菜は、連作障害の原因となるネコブセンチュウの被害を受けにくい特長があります。特にネギ類が持つ特有の成分は、土壌の病気を抑える効果も期待できるため、後作として非常に優れています。

2. マメ科の野菜

ソラマメ、サヤエンドウ、スナップエンドウなどが挙げられます。マメ科植物の根に共生する「根粒菌」は、空気中の窒素を土壌に供給してくれます。これにより、オクラが消費した栄養を補い、土を豊かにする効果が期待できます。

中でも、タマネギは栽培が比較的簡単で病害虫にも強いため、特におすすめです。オクラの収穫が終わった秋から栽培を始められるので、年間の栽培サイクルもスムーズです。

これらの野菜を輪作体系に組み込むことで、連作障害のリスクを回避しつつ、土壌の健康を維持・改善していくことが可能になります。

オクラの後作にジャガイモは不適

オクラの後作として、ジャガイモを検討するケースがあるかもしれませんが、この組み合わせは推奨されません。ジャガイモはナス科の野菜であり、その理由は前述の「後作選びで注意すべき点」で解説した通りです。

最も大きな問題点は、やはりネコブセンチュウです。オクラの栽培によって土壌中に増加した可能性のあるネコブセンチュウは、ジャガイモにも寄生します。ジャガイモがセンチュウの被害を受けると、芋の表面にコブができたり、変形したりして商品価値が著しく低下します。また、株全体の生育も阻害され、収量の減少に直結します。

なぜオクラの後にジャガイモはダメなのか?

オクラ(アオイ科)とジャガイモ(ナス科)は科が異なるため、一見すると輪作として問題ないように思えます。しかし、共通の土壌害虫である「ネコブセンチュウ」に両者とも弱いという点が、この組み合わせを不適とする最大の理由です。連作障害対策は、単に科が違うというだけでなく、共通の病害虫のリスクも考慮する必要があります。

ジャガイモは比較的栽培しやすいため後作の候補に上がりやすいですが、オクラの後に関してはリスクが高い選択と言わざるを得ません。健全な栽培サイクルを維持するためにも、オクラの後作には、ネコブセンチュウに耐性のあるタマネギやマメ科の野菜を選ぶようにしましょう。

ブロッコリーの後作にオクラは避ける

作物の組み合わせを考える際には、「オクラの後」だけでなく「オクラの前」も重要です。その一例として、ブロッコリー(アブラナ科)を栽培した後にオクラを植えるのは、あまり良い組み合わせとは言えません。

ブロッコリーなどのアブラナ科野菜は、「根こぶ病」という土壌病害にかかりやすいことで知られています。この病気自体はアブラナ科特有のもので、オクラに直接感染することはありません。しかし、根こぶ病が発生しやすい土壌は、水はけが悪かったり、酸性に傾いていたりすることが多く、そもそも土壌環境として健全でない可能性があります。そのような状態でオクラを栽培しても、十分に生育できないリスクがあります。

また、効果的な輪作体系という観点からも、この組み合わせは最適とは言えません。例えば、ブロッコリーの根こぶ病対策として、間にイネ科のスイートコーンなどを挟む輪作体系が推奨されています。このサイクルの中にオクラを組み込むよりも、それぞれに合った最適な輪作パートナーを選ぶ方が、土壌の健康を長期的に維持しやすくなります。

作物の相性は多角的に判断する

連作障害対策は、「Aの後にBはOKか?」という単純な二者関係だけでなく、年間を通した栽培計画全体で考えることが重要です。それぞれの作物が持つ病害虫のリスクや、土壌に与える影響を総合的に判断し、圃場全体の健康を維持するような作付け計画を立てましょう。

結論として、ブロッコリーとオクラが直接的な連作障害を引き起こすわけではありませんが、より良い土壌管理とリスク回避の観点から、この順番での作付けは避けた方が賢明と言えるでしょう。

計画的な輪作でオクラの連作障害を防ぐ

この記事では、オクラの連作障害の原因から具体的な対策までを詳しく解説しました。安定した収穫を長期的に続けるためには、計画的な栽培管理が不可欠です。最後に、本記事の要点をまとめます。

- オクラは連作障害が起きやすいアオイ科の野菜

- 主な症状は生育不良、葉の黄変、根のコブ、収量低下など

- 原因はネコブセンチュウなどの土壌病害虫の増加や土壌養分の偏り

- 連作障害を避けるには最低でも2〜3年の栽培間隔をあける

- 同じアオイ科のモロヘイヤを後作に植えるのは避ける

- ニンジンやダイコンなどネコブセンチュウに弱い根菜類も後作に不適

- トマトやジャガイモなどのナス科野菜も後作には推奨されない

- 後作にはタマネギやニラなどヒガンバナ科の野菜がおすすめ

- ソラマメやサヤエンドウなどマメ科の野菜も土壌を肥沃にするため有効

- 対策の基本は輪作、土壌改良、土壌消毒の3本柱

- 堆肥や緑肥の投入で、病気に強い土づくりを心掛ける

- プランター栽培でも連作障害は発生するため毎年新しい土を使うのが確実

- ニラやエダマメなどコンパニオンプランツの活用も病害虫抑制に効果的

- ブロッコリーの後作にオクラを植えるなど、栽培体系全体で相性を考える

- 連作障害の正しい知識を持ち、計画的な輪作を実践することが成功の鍵

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/