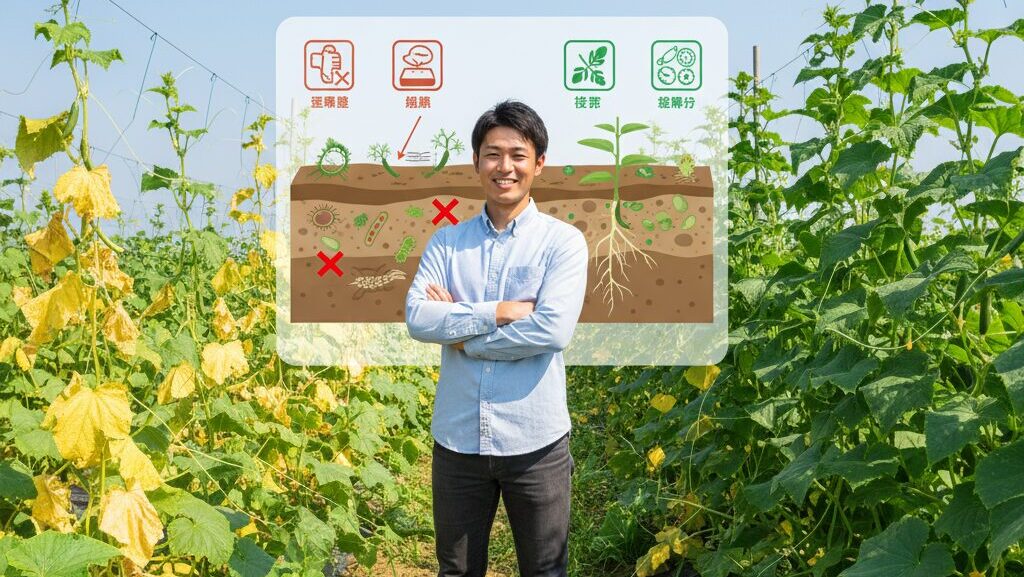

カボチャの安定生産を目指す上で、避けては通れない経営課題が、かぼちゃの連作障害です。

圃場で散見される、かぼちゃ栽培の失敗例や収量が伸び悩む育たない原因を深く分析すると、その根底には土壌環境の悪化という共通の問題に行き着くことが少なくありません。

本記事では、連作障害を引き起こす科学的なメカニズムを解説するとともに、持続可能な輪作体系に組み込むべき、かぼちゃの後作に良い野菜の選定、さらには各種土壌改良技術まで、収益性を高めるための具体的な対策を専門的な視点から提供します。

- 連作障害が収量に与える科学的根拠

- 土壌病害や生育抑制の根本的なメカニズム

- 経営的視点から見た各種対策のコストと効果

- 持続可能な輪作体系の具体的な構築方法

収量低下を招くかぼちゃの連作障害

- そもそもかぼちゃに連作障害はあるか

- 土壌病害による生育不良のメカニズム

- 微量要素欠乏など育たない原因

- 収益に影響するかぼちゃ栽培の失敗例

- アレロパシーによる生育抑制リスク

そもそもかぼちゃに連作障害はあるか

カボチャはウリ科作物の中では、比較的連作への耐性が高いとされています。しかし、これはあくまで一般論であり、商業栽培の現場において連作障害のリスクは決して無視できません。特に、同一圃場または近隣圃場でウリ科作物全体の作付け頻度が高まると、土壌中の特定の病原菌密度が経済的被害を生じさせる閾値(いきち)を超えやすくなります。

短期的な視点では問題が見えにくくても、数年にわたる連作は徐々に土壌環境を悪化させ、収量や品質の不安定化、ひいては経営収益の悪化に直結します。「カボチャは強い」という認識は、計画的な土壌管理を怠る原因となり得るため、常にリスクを念頭に置いた栽培計画が求められます。

土壌病害による生育不良のメカニズム

連作障害の核心は、特定の土壌伝染性病害菌の密度が圃場で高まり、優占化することにあります。カボチャにおいて特に問題となるのは、フザリウム菌(Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum)による「つる割病」や、ピシウム菌(Pythium spp.)などによる苗立枯病、疫病菌(Phytophthora spp.)による「疫病」です。

これらの病原菌は、休眠胞子などの耐久体として土壌中で長期間生存します。そして、宿主となるカボチャが作付けされると、根から分泌されるアミノ酸や糖に誘引されて発芽・増殖し、根の先端や傷口から侵入します。特につる割病菌は、植物の維管束(道管)に侵入して増殖し、水の通り道を物理的に閉塞させるため、日中に急激なしおれ症状を引き起こし、最終的には株全体を枯死に至らしめます。

病原菌密度の増加サイクル

連作は、

という負のサイクルを生み出します。このサイクルを断ち切ることが、連作障害対策の基本です。

一度菌密度が高まった圃場を健全な状態に戻すには、多大なコストと時間が必要になるため、予防的な管理が極めて重要です。

微量要素欠乏など育たない原因

土壌病害と並行して問題となるのが、連作による土壌化学性の悪化、特に微量要素の欠乏です。作物は窒素・リン酸・カリといった多量要素だけでなく、ホウ素、マンガン、亜鉛などの微量要素も健全な生育に不可欠です。

カボチャは、これら特定の微量要素を選択的に吸収・収奪していきます。連作を続けることで土壌中の微量要素バランスが崩れ、特定の要素が欠乏すると、様々な生理障害が発生します。

代表的な微量要素欠乏の症状

- ホウ素欠乏:果実の表面やヘタの部分がコルク化してひび割れる、奇形果が増える、生長点が萎縮するなどの症状が現れます。着果や品質に直接影響します。

- マンガン欠乏:葉脈の間が黄化し、葉全体の色が薄くなります。光合成能力が低下し、生育全般の停滞につながります。

これらの微量要素欠乏は、収量や品質の低下に直結するにもかかわらず、原因が特定しにくいため見過ごされがちです。定期的な土壌分析を行い、圃場の状態を客観的に把握することが、安定生産のための第一歩となります。

収益に影響するかぼちゃ栽培の失敗例

連作障害のリスクは、不適切な圃場管理によってさらに増幅されます。特に施肥設計のミスは、収益に深刻な影響を及ぼす典型的な失敗例です。

最も多いのが、窒素(チッソ)肥料の過剰施用による「つるぼけ」です。窒素過多の環境では、カボチャは栄養成長が過剰になり、葉やツルばかりが旺盛に茂ります。その結果、雌花の着生が悪くなったり、着果しても生理落下しやすくなったりと、収量が著しく低下します。

さらに、軟弱徒長した作物体は細胞壁が薄くなり、病原菌が侵入しやすくなるため、うどんこ病やつる枯病などの病害感受性を高めることにもつながります。結果として、殺菌剤の使用回数が増加し、生産コストを圧迫する悪循環に陥ります。

「肥料を効かせたつもりで、実は収穫量を減らしていた」というケースは少なくありません。土壌診断に基づいた適正な施肥設計と、作物の生育ステージに合わせた追肥管理が、収益を最大化する鍵を握ります。

アレロパシーによる生育抑制リスク

見過ごされがちな連作障害の一因に、アレロパシー(他感作用)があります。これは、植物が生産する化学物質が、他の植物(同種個体を含む)の生育に何らかの影響を与える現象です。

カボチャ自身の根や、収穫後に圃場に残された茎葉などの残渣が分解される過程で、フェノール性化合物などの特定の化学物質が土壌中に放出・蓄積されます。これらの物質が一定濃度を超えると、後から作付けされたカボチャの発芽や初期の根の伸長を阻害することが知られています。

この生育抑制は「いや地」現象の要因の一つと考えられており、特に初期生育のばらつきや活着不良、それに伴う初期収量の低下につながる可能性があります。収穫後の残渣を適切に処理し、圃場から持ち出す、あるいは完熟堆肥化してから還元するなどの対策が、アレロパシーのリスクを軽減する上で有効です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

経営的視点で見るかぼちゃの連作障害対策

- 輪作体系に組込む後作の良い野菜

- 接ぎ木苗の導入コストと効果検証

- 緑肥を活用した土壌改良技術

- 太陽熱消毒と土壌還元消毒の比較

- 計画的栽培で防ぐかぼちゃの連作障害

輪作体系に組込む後作の良い野菜

連作障害に対する最も経済的かつ持続可能な対策は、計画的な「輪作体系」の構築です。後作にどの作物を選ぶかによって、土壌環境の改善効果は大きく異なります。

経営的な観点から特に推奨されるのが、土壌改善効果が高く、かつ後作の収益性も見込める作物、あるいは緑肥として特化した作物の導入です。

| 分類 | 後作物(例) | 主な効果と特徴 |

|---|---|---|

| イネ科作物 | トウモロコシ、スイートコーン | ・豊富な根が土を耕し、団粒構造を発達させる ・残渣をすき込むことで土壌の有機物が増加する |

| ヒガンバナ科 | タマネギ、ネギ、ニンニク、ラッキョウ | ・特有の根圏微生物が土壌病害を抑制する効果が期待される ・カボチャの収穫後、秋冬作として体系に組み込みやすい |

| マメ科作物 | 枝豆、インゲン、ソラマメ | ・根粒菌の働きで空気中の窒素を土に固定し、土壌を肥沃にする ・後作の窒素肥料を減らすことができる |

| アブラナ科作物 | ハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、ダイコン | ・カボチャとは異なる養分吸収特性を持ち、栄養バランスを整える ・緑肥用のカラシナなどは病原菌抑制効果(バイオヒューミゲーション)も期待できる |

緑肥専用作物について

上記に加え、販売を目的としない緑肥専用の作物(エンバク、ライムギ、ヘアリーベッチなど)を輪作に組み込むことも非常に有効です。これらは線虫抑制効果や高い窒素固定能力など、特定の土壌改善機能に特化しています。

これらの作物をカボチャと組み合わせ、3~4年を1サイクルとする輪作体系を構築することで、特定の病害虫のサイクルを断ち切り、土壌の健全性を長期的に維持することが可能になります。

接ぎ木苗の導入コストと効果検証

土壌病害がすでに顕在化している圃場や、輪作体系を組むのが困難な場合には、接ぎ木苗の導入が即効性のある有効な対策となります。しかし、その導入にはコストと効果の慎重な見極めが不可欠です。

接ぎ木苗は実生苗に比べ、苗の単価が1.5~2倍程度高くなるのが一般的です。この初期投資増を、以下のメリットで回収できるかどうかが判断のポイントです。

- 収量の安定・増加:耐病性台木により、つる割病などによる欠株率が大幅に低下し、生育が旺盛になるため、安定した収量が見込めます。

- 農薬コストの削減:土壌消毒や生育期間中の殺菌剤散布回数を削減できる可能性があります。

- 品質の向上:健全な生育は、果実の肥大や糖度の向上にも繋がり、市場評価を高める可能性があります。

費用対効果のシミュレーション

導入を検討する際は、「(苗代の増加コスト)<(期待される収量増 × 市場単価)+(削減できる農薬コスト)」という計算式で、簡易的な費用対効果を試算することが重要です。また、使用する台木が、圃場で問題となっている病害(特につる割病のレース)に対して有効な抵抗性を持っているかを確認することも必須です。

緑肥を活用した土壌改良技術

緑肥(りょくひ)とは、栽培した植物を収穫せず、花が咲く時期などの栄養価が最も高い時期にそのまま畑にすき込み、後から栽培する作物の肥料や土壌改良に役立てる栽培方法、またはそのための植物そのものを指します。化学肥料とは異なり、土壌の総合的な健全性を高めることができる持続可能な技術です。

この緑肥の活用は、単なる輪作の一環に留まらず、土壌の化学性・物理性・生物性を同時に改善する積極的な土壌管理技術です。緑肥作物を栽培し、栄養成長が最大になった時期に土壌にすき込むことで、多様な効果が期待できます。

- 有機物の供給:すき込まれた新鮮な有機物は、土壌微生物の餌となり、その活動を活発化させます。これにより、土壌の団粒化が促進され、ふかふかで水はけと水持ちの良い土壌が形成されます。

- 養分の保持・供給:生育期間中に土壌中の過剰な肥料成分を吸収し、すき込み後にゆっくりと分解されることで、後作の作物に養分を供給します。肥料の流亡を防ぐ効果もあります。

- 生物的防除効果:前述の通り、エンバクやマリーゴールドなど、特定の緑肥作物は線虫や病原菌の密度を抑制する効果を持っています。

緑肥は、いわば「土で土を育てる」技術です。化学肥料や農薬への依存を低減し、持続的な生産基盤を構築する上で、極めてコストパフォーマンスの高い投資と言えます。

太陽熱消毒と土壌還元消毒の比較

病原菌密度が著しく高まってしまった圃場をリセットする技術として、太陽熱消毒と土壌還元消毒が有効です。どちらも農薬を使用しない物理的防除法ですが、その原理と特性は異なります。

| 項目 | 太陽熱消毒 | 土壌還元消毒 |

|---|---|---|

| 原理 | 透明なビニールで土壌表面を覆い、太陽エネルギーで地温を上昇させ、高温(50~60℃)で病原菌や雑草種子を死滅させる。 | 米ぬかやフスマなどの易分解性有機物を土壌に混和し、大量に潅水してビニールで被覆。土壌を還元状態にし、生成される有機酸や有害ガスで病原菌を殺菌する。 |

| メリット | コストが比較的安い。実施が容易。 | 天候に左右されにくい。太陽熱では効果の低い深層部や、一部の耐熱性菌にも効果が高い。 |

| デメリット | 梅雨明け後の高温・晴天が続く時期(7月下旬~8月)でないと効果が低い。効果が地表面近くに限られる。 | 有機物資材のコストがかかる。大量の水が必要。特有の悪臭が発生することがある。 |

圃場の汚染度、コスト、利用できる資材、実施時期などを総合的に勘案し、最適な方法を選択することが重要です。いずれの方法も、有用な微生物にもダメージを与えるため、処理後は良質な堆肥を施用するなどして、土壌微生物相の回復を促すことが推奨されます。

計画的栽培で防ぐかぼちゃの連作障害

- カボチャの商業栽培では連作障害リスクは看過できない

- 主要因はフザリウム属菌など土壌病害菌の密度上昇

- 微量要素欠乏による生理障害も収量低下の隠れた一因

- 窒素過多はつるぼけを招き病害感受性を高める

- 最も経済的かつ持続可能な対策は計画的な輪作体系の構築

- 輪作体系にはイネ科やマメ科の緑肥作物を組み込む

- 後作物の選定は土壌改善効果と収益性を考慮する

- 接ぎ木苗はコストを検証し病害対策の切り札として活用

- 緑肥は総合的な土壌改良技術として積極的に導入すべき

- 太陽熱消毒や土壌還元消毒は圃場リセットの有効な選択肢

- 定期的な土壌診断で圃場の状態を客観的に把握する

- 診断結果に基づく適正な施肥設計を徹底する

- 収穫後の残渣は適切に処理しアレロパシーリスクを軽減

- 単一技術に頼らず複数の対策を組み合わせる総合的防除が重要

- 長期的な視点での土壌管理が経営安定化に繋がる

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/