かぼちゃの育て方で重要な作業の一つが摘心ですが、そもそも摘心とは何か、具体的な整枝の仕方が分からずお悩みではありませんか。

特に、親づるの扱い方や親づる1本仕立ての方法、さらには日本かぼちゃと西洋かぼちゃの摘心における違いなど、疑問は尽きないものです。また、作業を忘れたりタイミングが遅いとどうなるのか、あるいは摘心をしないとどうなるのか、不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、かぼちゃの摘心を図解で分かりやすく解説し、正しい整枝の知識を網羅的にお伝えします。

- かぼちゃの摘心の基本的な目的と手順が分かる

- 品種や仕立て方に応じた整枝方法を学べる

- 摘心を忘れたり失敗した場合の対処法が理解できる

- 収量を増やすためのプロのコツを知ることができる

かぼちゃの摘心の基本を図解

- 摘心とは?その目的と効果

- 初心者向けかぼちゃの育て方と摘芯

- 基本となるかぼちゃの整枝の仕方

- 親づる摘芯の具体的な整枝の仕方

摘心とは?その目的と効果

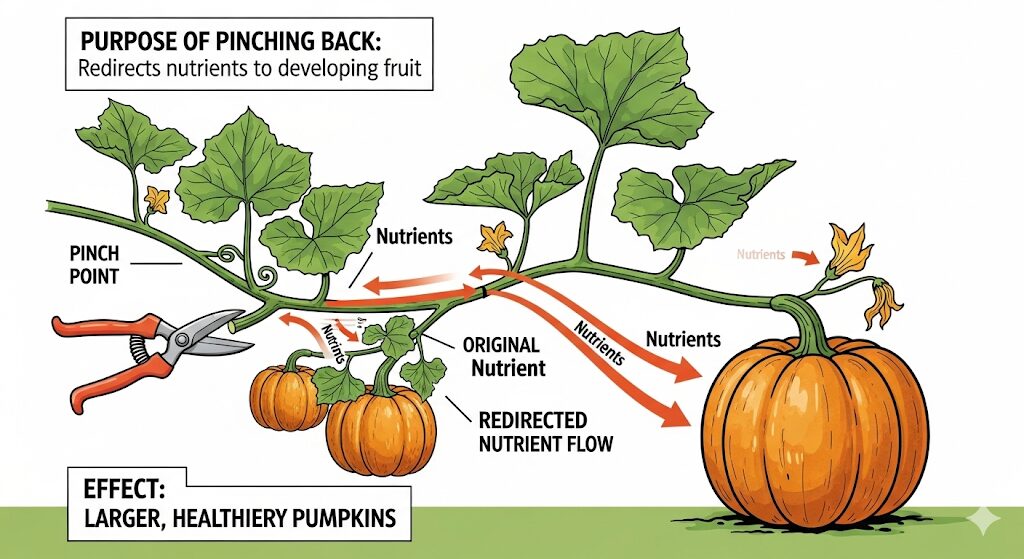

かぼちゃ栽培における「摘心(てきしん)」とは、成長するつるの先端(芽)を摘み取る作業のことです。これは、植物の成長をコントロールし、収量と品質を向上させるために行われる非常に重要な管理作業といえます。

主な目的は、つるの無駄な伸長を抑え、栄養をこれから育てる果実に集中させることにあります。かぼちゃは放置すると、つるや葉がどんどん茂っていきますが、その成長に養分が使われてしまい、肝心の実が大きくならなかったり、味が落ちたりする原因になるのです。

また、摘心によってつるの数を制限することで、株全体の風通しが格段に良くなります。これにより、多湿を原因とするうどんこ病などの病気の発生を抑制する効果も期待できます。計画的に摘心を行うことが、美味しいかぼちゃを安定して収穫するための第一歩です。

摘心の主な目的

- 栄養の集中:果実の肥大と品質向上

- 成長の抑制:つるの過剰な繁茂(つるぼけ)の防止

- 病害虫予防:株の風通しを改善し、病気のリスクを低減

初心者向けかぼちゃの育て方と摘芯

家庭菜園などで初めてかぼちゃを育てる方にとって、摘心は少し難しく感じるかもしれません。しかし、ポイントさえ押さえれば決して難しい作業ではありません。

初心者が最も注意すべき点は、肥料の与えすぎです。かぼちゃは吸肥力が非常に強い植物で、特に窒素成分が多いと「つるぼけ」という状態に陥りやすくなります。これは、葉やつるばかりが元気に茂ってしまい、実をつけるための雌花が咲かなくなる現象です。

このため、元肥は控えめにし、追肥は実が大きくなり始めるのを確認してから行うのが基本です。摘心は、このようなつるぼけを防ぎ、確実に実をつけさせるためにも重要な役割を果たします。

初心者が注意すべき「つるぼけ」

窒素肥料が多すぎると、葉やつるばかりが茂り、実がならなくなる「つるぼけ」が発生しやすくなります。元肥は控えめにし、生育の様子を見ながら追肥で調整することが、摘心の効果を最大限に引き出すコツです。

摘芯のタイミングは、後述する「親づる」の本葉が5〜6枚に成長した頃が一般的です。このタイミングを逃さないように、日々の観察を心がけましょう。

基本となるかぼちゃの整枝の仕方

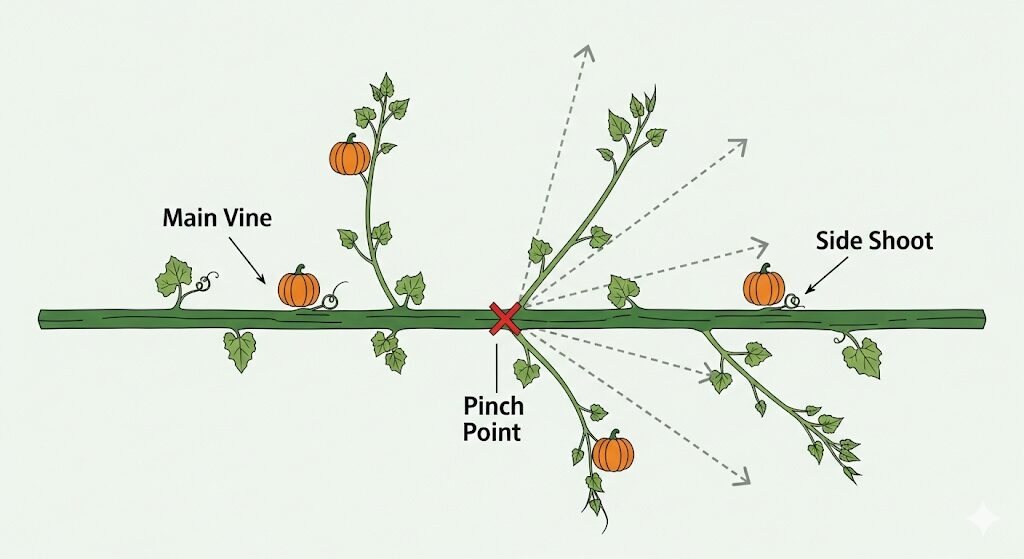

「整枝(せいし)」とは、摘心を含め、つるの配置を整理し、植物全体の形を整える作業全般を指します。かぼちゃの整枝で最も一般的で分かりやすい方法は、親づるを摘心し、そこから伸びる子づるを数本育てる方法です。

1. 親づるの摘芯

まず、株から最初にまっすぐ伸びてくる一番太いつるを「親づる」と呼びます。この親づるが成長し、本葉が5〜6枚になったら、その先端の芽を清潔なハサミや手で摘み取ります。これが摘心の第一段階です。

2. 子づるの選定

親づるを摘心すると、葉の付け根から新しい脇芽が伸び始めます。これを「子づる」と呼びます。しばらくすると複数の子づるが伸びてくるので、その中から元気で勢いのあるものを2〜4本選び、それ以外は根元からかき取ります。

3. つるの誘引

選んだ子づるを、互いに重ならないように広げながら伸ばしていきます。これを「誘引(ゆういん)」といい、つるが絡まないように地面に這わせたり、支柱に固定したりします。この一連の流れが、基本的なかぼちゃの整枝の仕方です。

基本の整枝は「親づるを摘心し、元気な子づるを2〜4本に整理する」と覚えましょう。これにより、株全体に日光が当たりやすくなり、栄養も効率的に行き渡ります。

親づる摘芯の具体的な整枝の仕方

前述の通り、親づるの摘心はかぼちゃ栽培の基本です。ここでは、その具体的な方法と注意点を解説します。

親づるの本葉が5〜6枚になったことを確認したら、先端にある「成長点」と呼ばれる一番新しい芽の部分を摘み取ります。手で簡単に摘めるほど柔らかいですが、病気の感染を防ぐため、清潔な園芸用のハサミを使用するのが最も安全です。切り口から病原菌が入るのを防ぐため、雨の日や曇りの日を避け、晴れた日の午前中に行うのがおすすめです。

孫づるの扱いはどうする?

子づるからさらに伸びてくる脇芽を「孫づる」と呼びます。実を大きく育てるためには、実がつく節までの孫づるは早めに全てかき取ります。これにより、養分が実に集中しやすくなります。実がついた節以降の孫づるは、葉の数を確保するためにある程度放任しても構いませんが、込み合いすぎる場合は適宜整理しましょう。

この親づるの摘心を適切に行うことで、株は子づるの成長にエネルギーを集中させるようになります。これが、美味しいかぼちゃをたくさん収穫するための重要な分岐点となるのです。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

品種・仕立て別かぼちゃの摘心を図解

- 日本かぼちゃと西洋かぼちゃの摘心違い

- 省スペース栽培での親づる1本仕立て

- 坊ちゃんかぼちゃの摘心のコツ

日本かぼちゃと西洋かぼちゃの摘心違い

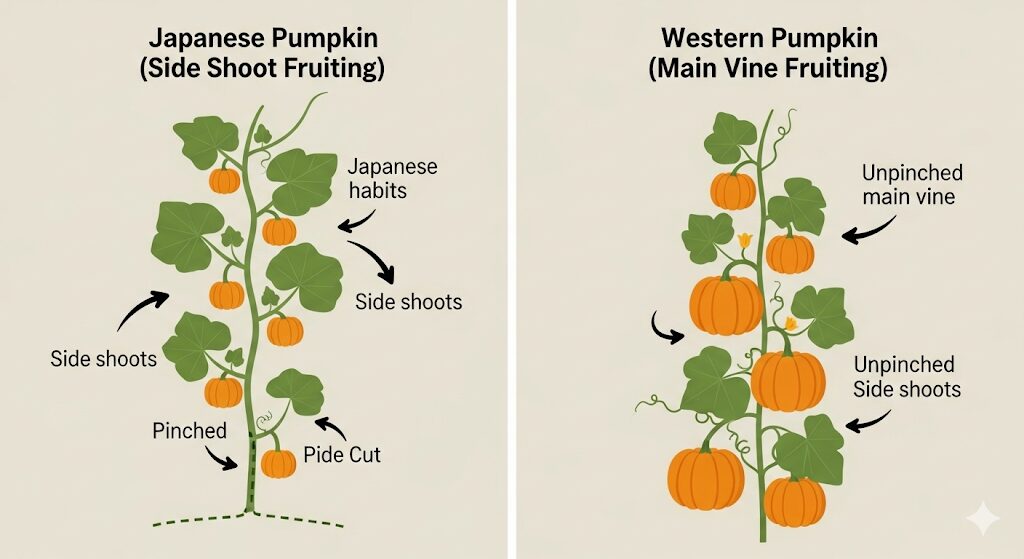

かぼちゃには大きく分けて「日本かぼちゃ」と「西洋かぼちゃ」があり、それぞれ着果しやすい場所(つるの種類)が異なるため、摘心や整枝の仕方も変わってきます。栽培する品種の特性を理解することが、成功への近道です。

西洋かぼちゃは、スーパーでよく見かける「えびすかぼちゃ」などのホクホクした食感の品種です。こちらは親づるにも実がつきやすい性質を持っています。一方、日本かぼちゃは、ねっとりとした食感の「黒皮かぼちゃ」などで、子づるや孫づるに実がつきやすい傾向があります。

この違いから、推奨される整枝方法が異なります。以下の表にまとめました。

| 項目 | 西洋かぼちゃ(えびす、みやこ等) | 日本かぼちゃ(黒皮、鹿ケ谷等) |

|---|---|---|

| 主な着果位置 | 親づる、子づる | 子づる、孫づる |

| 推奨される整枝方法 | 親づるを摘心し、子づる2〜3本を伸ばすのが一般的。親づる1本仕立ても可能。 | 親づるを早めに摘心し、子づる3〜4本を伸ばして着果数を増やす。 |

| 特徴 | 親づるにも早くから着果する。 | 子づるの発生が旺盛で、つるを伸ばして着果させる。 |

このように、育てているかぼちゃがどちらのタイプかによって、残す子づるの本数を調整すると、より効率的に収穫量を増やすことができます。

省スペース栽培での親づる1本仕立て

「親づる1本仕立て」とは、その名の通り、親づるを摘心せず、親づる1本だけを伸ばしていく整枝方法です。親づるから生えてくる子づるは、すべて早めに小さいうちにかき取ります。

この方法の最大のメリットは、つるが広がる範囲を最小限に抑えられるため、省スペースで栽培できる点です。プランター栽培や、畑の面積が限られている場合に非常に有効な仕立て方といえるでしょう。

つるの管理が1本だけなので、作業がシンプルで分かりやすいのも魅力です。家庭菜園で「まずは1つ、確実に大きな実を収穫したい」という方にもおすすめの仕立て方ですよ。

ただし、デメリットも存在します。伸ばすつるが1本だけなので、当然ながら収穫できる総数は少なくなります。また、その1本のつるが病気や害虫でダメになってしまった場合、その株からの収穫は絶望的になるというリスクも考慮しておく必要があります。

坊ちゃんかぼちゃの摘心のコツ

「坊ちゃんかぼちゃ」に代表されるミニカボチャは、その育てやすさから家庭菜園で人気の品種です。基本的な摘心の方法は通常のかぼちゃと同じですが、いくつかコツがあります。

ミニカボチャは通常のかぼちゃに比べて着果しやすいため、1本のつるに2〜3個の実をならせることが可能です。子づるを3本伸ばす仕立て方であれば、1株から合計で6個以上の収穫も目指せます。

また、実が小さいことから、支柱を立ててネットに誘引する「空中栽培(立体栽培)」にも非常に向いています。空中栽培を行う場合は、株元の葉が込み合わないように特に注意が必要です。地面に接していない分、風通しは良くなりますが、葉が密集すると病気の原因となります。不要な葉や孫づるはこまめに整理しましょう。

ミニカボチャの摘果

生育が良いと、雌花が次々と咲き、たくさんの実がつき始めることがあります。しかし、あまり多く実をつけすぎると一つ一つが大きくならず、味も落ちてしまいます。1本のつるに2〜3個を目安に、形の良いものを残し、それ以外は小さいうちに摘み取る「摘果(てきか)」を行うと、質の良いミニカボチャが収穫できます。

摘心の失敗例と対処法

- 摘心しないとどうなる?

- 摘心が遅い場合の対応策

- もし摘心を忘れたらどうする?

- かぼちゃ栽培はほったらかしでも可能か

摘心しないとどうなる?

もし、かぼちゃの摘心を全く行わずに育てるとどうなるのでしょうか。結論から言うと、株ばかりが大きくなり、質の良い果実の収穫は難しくなります。

摘心をしないと、親づる、子づる、孫づるが区別なく無秩序に伸び続け、畑はつると葉で覆い尽くされてしまいます。この状態では、栄養が株全体に分散してしまい、一つ一つの実に十分な養分が行き渡りません。結果として、小さな実がいくつか成るものの大きくならなかったり、受粉しても途中で実が黄色くなって落ちてしまったりします。

放任栽培の主なリスク

- 栄養分散:果実が大きくならず、味も水っぽくなる。

- 日照不足:葉が茂りすぎて、株元や果実に日光が当たらなくなる。

- 病害虫の温床:風通しが極端に悪化し、うどんこ病や害虫が発生しやすくなる。

- 管理不能:どのつるに実がなっているか分からなくなり、収穫や追肥の管理が困難になる。

このように、摘心をしないと様々なデメリットが生じるため、美味しいかぼちゃを作るためには必要不可欠な作業なのです。

摘心が遅い場合の対応策

「気づいたら本葉が10枚以上になっていた」「親づるがかなり伸びてしまった」など、摘心のタイミングが遅れてしまうこともあります。しかし、遅れたからといって諦める必要はありません。

親づるが長く伸びすぎている場合は、無理に推奨される本葉5〜6枚の位置まで切り戻す必要はありません。強引に切り戻すと、残った葉の数が少なくなり、かえって株が弱ってしまう可能性があります。このような場合は、伸びたつるの先端を摘み取るだけでも成長を止める効果があります。

先端を摘心すれば、それ以上親づるは伸びなくなり、エネルギーが脇芽(子づる)に向かうようになります。その後、伸びてきた子づるの中から状態の良いものを数本選んで育てる、という基本の整枝に繋げていくことが可能です。タイミングが遅れても、まずはつるの成長を止めることが重要です。

もし摘心を忘れたらどうする?

栽培の途中で、摘心作業そのものを完全に忘れてしまっていたというケースもあるでしょう。つるが伸び放題になり、どこが親づるでどこが子づるか見分けがつかない状態になっているかもしれません。

諦めないでください!そんな時でも、今からできることはあります。まずは落ち着いて株の状態を観察しましょう。

まず、株元から伸びている、最も太くてしっかりしたつるを探します。これが親づるである可能性が高いです。それを特定できたら、そのつるの先端を摘心します。次に、親づるから分岐している他のつる(子づる)を数えてみましょう。もし、すでに元気な子づるが3〜4本伸びているようであれば、それらを活かす方針に切り替えます。それ以外の細くて弱々しいつるや、混み合っている部分のつるを根元から整理して、風通しを良くしてあげましょう。

たとえ理想的な形ではなくても、不要なつるを整理して栄養の分散を少しでも抑えることが、残った実を育てるために繋がります。

かぼちゃ栽培はほったらかしでも可能か

摘心や整枝が重要であることは事実ですが、「かぼちゃは丈夫なので、ほったらかしでも育つ」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、ある意味では本当です。

かぼちゃは生命力が非常に強く、痩せた土地でも育つため、全く何もしなくても、つるを伸ばし、花を咲かせ、小さな実をつけることはあります。しかし、それは「育つ」ことと「美味しく収穫できる」ことがイコールではない、ということです。

前述の通り、ほったらかし(放任栽培)では、栄養が分散し、病気にもなりやすいため、お店で売っているような、大きくて甘いかぼちゃを収穫するのは非常に困難です。家庭菜園で「収穫量は気にせず、とにかく実が成る様子を楽しみたい」という目的であれば、放任栽培も一つの選択肢かもしれません。

放任栽培向きの品種も

近年では、品種改良によって摘心などの整枝作業をあまりしなくても、比較的実がつきやすい「放任栽培向き」とされる品種も開発されています。もし手間をかけずに栽培したい場合は、そのような品種のタネや苗を選んでみるのも良いでしょう。

総括:成功へ導くかぼちゃの摘心を図解

- 摘心は収量と品質を向上させるための重要な芽摘み作業

- 栄養を実に集中させ病害虫の発生を防ぐのが主な目的

- 肥料、特に窒素の与えすぎによる「つるぼけ」に注意する

- 基本は本葉が5〜6枚になったら親づるの先端を摘心する

- 摘心後は元気な子づるを2〜4本選んで伸ばすのが一般的

- 清潔なハサミを使い晴れた日に行うと病気のリスクが減る

- 西洋かぼちゃは親づるにも着果しやすく子づる2〜3本が目安

- 日本かぼちゃは子づるに着果しやすく子づる3〜4本が目安

- 親づる1本仕立ては省スペース栽培に向いている

- ミニカボチャは1本のつるに2〜3個を目安に摘果する

- 摘心しないと栄養が分散し質の良い実は期待できない

- 摘心が遅れた場合はつるの先端を止めるだけでも効果がある

- 摘心を忘れても親づるを見つけ今からできる整枝を行う

- 放任栽培でも育つが美味しいかぼちゃの収穫は難しい

- 品種の特性を理解して整枝方法を調整することが成功の鍵

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/