玉ねぎの収穫時期を早くしたいけれど、具体的にどうすれば良いかお悩みではありませんか?

玉ねぎの早生品種の収穫時期は、おくて品種の収穫時期と比べて収穫までの日数が短いですが、収穫時期が早いとどうなるのか、品質への影響が気になるところです。また、最適な収穫タイミングのサインの見極め方や、とう立ちへの対策も重要になります。さらに、収穫後の処理として適切な収穫の葉切り方法、収穫後に腐るのを防ぐためには収穫後何日干せばいいのかなど、疑問は尽きないでしょう。

この記事では、これらの課題を解決するための具体的な方法を網羅的に解説します。

- 早生品種と晩生品種の収穫時期の違い

- 収穫を早める栽培管理と注意点

- 早い収穫タイミングを見極めるサイン

- 収穫後に品質を保つための処理と保存法

収穫を早めるための品種選びと計画

- 玉ねぎ早生品種の収穫時期

- おくて品種の収穫時期との比較

- 品種ごとの収穫までの日数

玉ねぎ早生品種の収穫時期

玉ねぎの収穫を早める最も効果的な方法は、「早生(わせ)」や「極早生(ごくわせ)」と呼ばれる品種を選ぶことです。

これらの品種は、一般的な玉ねぎよりも短い期間で成長し、早い時期に収穫期を迎えます。具体的には、極早生種であれば3月中旬から4月、早生種であれば4月から5月が主な収穫時期です。この時期に収穫される玉ねぎは、スーパーなどで「新玉ねぎ」として流通しています。

早生品種の最大の特徴は、水分量が多く、辛みが少なく甘みが強い点にあります。そのため、サラダなどの生食に非常に向いています。また、完全に玉が肥大する前に収穫すれば、葉も一緒に食べられる「葉玉ねぎ」として楽しむことも可能です。

早生品種の注意点

早生品種は水分が多いため、長期保存には向きません。収穫後はなるべく早く消費することが推奨されます。保存性を重視する場合は、次に紹介する中生種や晩生種を選ぶ必要があります。

おくて品種の収穫時期との比較

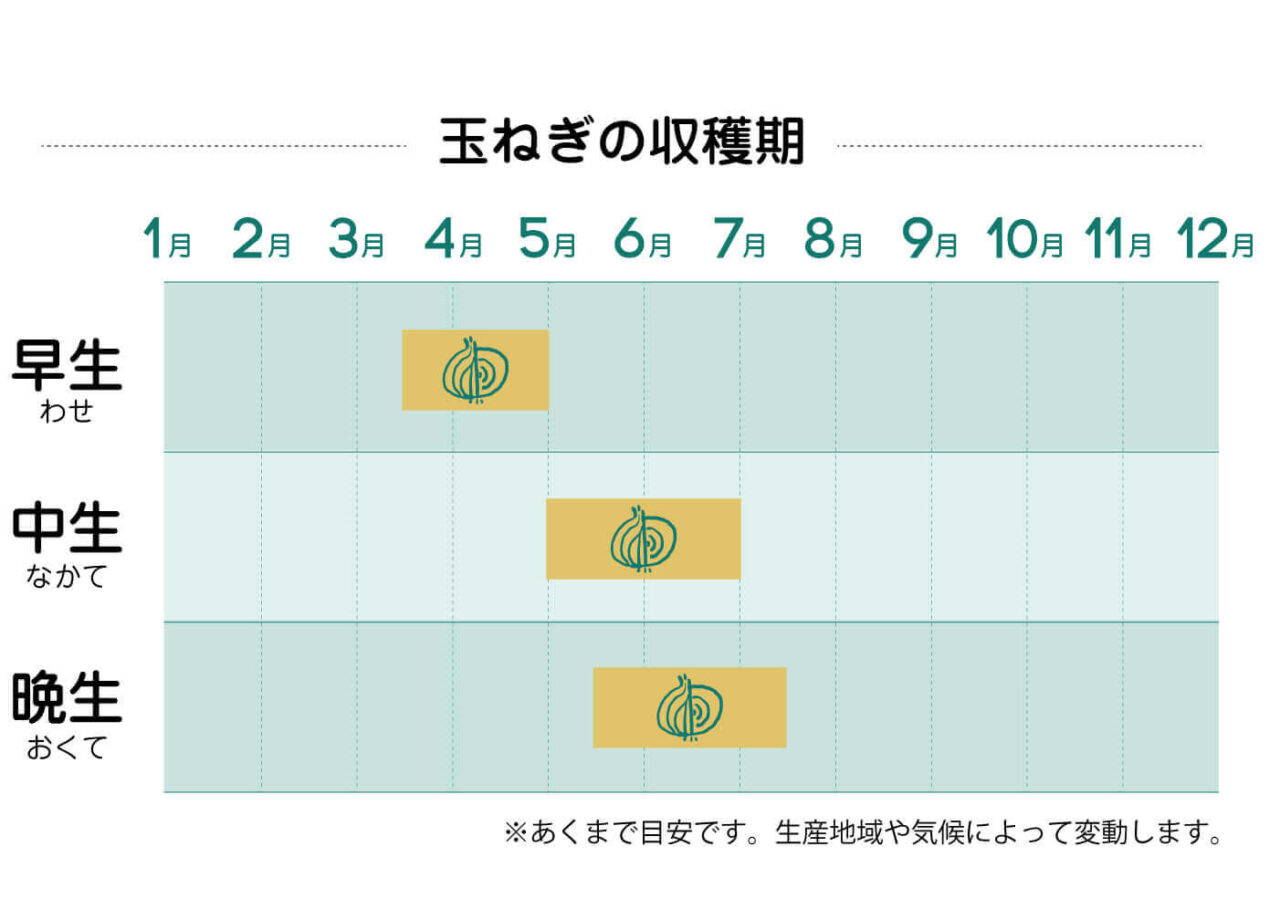

玉ねぎの栽培計画を立てる上で、収穫時期によって区分される「早生(わせ)」「中生(なかて)」「晩生(おくて)」という3つのタイプを理解することは、全ての基本となります。これは単に収穫タイミングが違うというだけでなく、品種の特性を活かした栽培戦略そのものを決定づける重要な要素だからです。

前述の通り、早生品種が3月から5月という春の早い時期に収穫期を迎えるのに対し、中生種は5月下旬から6月上旬、そして市場に最も長く流通する晩生種は6月中旬以降に収穫されます。この収穫時期の違いは、それぞれの品種が持つ性質、特に「水分量」と「貯蔵性」に深く関係しています。

品種タイプごとの食味と用途の違い

それぞれの品種は、食味や最適な調理法も大きく異なります。

- 早生種: 「新玉ねぎ」として知られ、際立ったみずみずしさと辛みの少なさが魅力です。この特性を活かし、サラダやマリネなど生で食べるのが最もおすすめです。ただし、組織が柔らかいため、煮込み料理などにはあまり向きません。

- 中生種: 早生種と晩生種の中間的な性質を持ち、適度な水分と甘みを備えたバランスの取れた品種です。生食から加熱調理まで幅広く活用でき、家庭菜園からプロの農家まで広く栽培されています。

- 晩生種: 私たちが年間を通して利用する玉ねぎの多くがこのタイプです。収穫後にしっかり乾燥させることで水分が抜け、糖分が凝縮します。そのため、加熱すると強い甘みとコクが生まれ、カレーやシチュー、炒め物などで真価を発揮します。

どの品種を選ぶかは、「いつ収穫したいか」だけでなく、「どのように食べたいか、売りたいか」という出口戦略から考えることが成功の鍵ですね。

また、栽培する地域の気候も品種選びに大きく影響します。例えば、温暖な西日本では冬の寒さが比較的厳しくないため、秋に植えた苗が越冬しやすく、早生品種の栽培が盛んです。一方、冬の寒さが厳しい北海道などの寒冷地では、秋まき栽培での越冬が困難なため、春に植え付けを行い、夏の長い日照時間を活かしてじっくりと玉を肥大させる晩生品種が栽培の中心となっています。

| 品種タイプ | 代表的な品種名 | 主な収穫時期 | 特徴 | 貯蔵性 |

|---|---|---|---|---|

| 早生種・極早生種 | ソニック、貴錦、浜笑 | 3月〜5月 | 水分が多く甘みが強い。辛みが少ない。 | 低い(数日〜1週間程度) |

| 中生種 | ターボ、アンサー、うずしお | 5月下旬〜6月上旬 | 早生と晩生の中間の性質。バランスが良い。 | 中程度(1〜3ヶ月程度) |

| 晩生種 | ネオアース、もみじ3号、ケルたま | 6月中旬以降 | 長期保存が可能。加熱すると甘みが増す。 | 高い(半年〜1年程度) |

品種ごとの収穫までの日数

玉ねぎの収穫までの日数は、品種だけでなく、苗を植え付けるタイミングやその後の気候にも左右されますが、一般的な目安を知っておくことは大切です。

秋に苗を植え付ける場合、極早生品種では約5ヶ月程度で収穫に至ります。一方で、晩生品種の場合は6ヶ月以上の栽培期間が必要になることが一般的です。この栽培期間の長さが、収穫時期の違いに直結します。

栽培計画のポイント

玉ねぎの収穫後、同じ畑でトマトやピーマンといった夏野菜の栽培を計画している場合は、栽培期間の短い早生品種が適しています。玉ねぎの収穫を4月〜5月上旬に終えることで、夏野菜の植え付け時期と重ならず、スムーズに次の作付けへ移行できるでしょう。

このように、単に早く収穫したいというだけでなく、その後の農地の利用計画も考慮して品種を選ぶ視点が、効率的な農業経営には不可欠です。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

玉ねぎの収穫時期が早いサインの見極め方

- 収穫タイミングサインの見極め方

- 収穫時期が早いとどうなるのか

- とう立ちした場合の収穫判断

収穫タイミングサインの見極め方

玉ねぎの収穫で最も重要なのは、「収穫のサイン」を正確に見極めることです。このタイミングを誤ると、収穫量が減ったり、保存性が著しく低下したりと、それまでの栽培の苦労が報われなくなってしまう可能性があります。

最も信頼性が高く、分かりやすいサインは、玉ねぎの葉が自然に倒れる「倒伏(とうふく)」という現象です。これは、玉ねぎが成熟し、葉や茎から球(玉)の部分へ栄養を完全に送り終えたことを示す「終了の合図」に他なりません。この段階になると、葉の付け根(首)の部分が柔らかくなり、自重を支えきれなくなって倒れていきます。

なぜ倒伏後「1週間」待つのがベストなのか

収穫の目安は、畑に植わっている全体の約8割の株が倒伏した時点から、さらに1週間後とされています。なぜなら、葉が倒れた直後は、玉ねぎが最後の肥大成長をしている最中だからです。この1週間という「熟成期間」を置くことで、玉はさらに一回り大きくなり、糖度も増して味が濃くなります。焦ってすぐに収穫してしまうと、この最後の成長の機会を逃すことになります。

収穫遅れは病気のリスクを高める

ただし、倒伏してから長期間放置しすぎるのは禁物です。収穫が遅れると、玉が水分を吸収しすぎて割れてしまう「裂球(れっきゅう)」が起きやすくなります。また、土の中で病原菌に感染するリスクも高まり、せっかく収穫しても貯蔵中に腐敗する原因となるため、倒伏後10日以内には収穫を終えるようにしましょう。

倒伏以外の補助的なサイン

倒伏と合わせて、以下のサインも確認すると、より正確に収穫時期を判断できます。

- 葉の黄化: 葉先から黄色く枯れ始め、倒伏する頃には葉全体の緑色が抜けてきます。

- 首の締まり: 葉の付け根部分を触ってみて、柔らかく、中が空洞になっている感触があれば成熟のサインです。

前述の通り、早生品種を「新玉ねぎ」として収穫する場合は、この限りではありません。新玉ねぎは水分量を保ったまま収穫することが価値となるため、葉が青々としている倒伏前の段階で収穫するのが一般的です。

収穫時期が早いとどうなるのか

栽培計画の都合や、新玉ねぎとしての利用を目的として、意図的に収穫時期を早めることには、明確なメリットと、理解しておくべきデメリットが存在します。

最大のメリットは、やはり市場価値と栽培計画上の柔軟性でしょう。「新玉ねぎ」として早い時期に出荷することで、一般的な玉ねぎとの差別化を図り、付加価値を付けて販売できる可能性があります。また、梅雨の長雨や台風シーズンが到来する前に収穫を完了させることで、天候による品質劣化のリスクを回避できます。これは、安定した農業経営において大きな利点です。

早期収穫のメリット

- 高付加価値化: 「新玉ねぎ」「葉玉ねぎ」として販売し、単価アップを狙える。

- リスク回避: 梅雨や台風などの気象リスクを避けられる。

- 土地の有効活用: 後作の夏野菜の準備をスムーズに開始できる。

- 労働力の分散: 他の作物の農繁期と収穫作業が重なるのを避けられる。

一方で、デメリットは「収量」と「保存性」の低下に集約されます。適切な収穫時期よりも前に収穫するため、当然ながら玉の肥大は不十分となり、全体の収穫量は減少します。大規模に栽培している場合、この収量の差は収益に直接影響を与える可能性があります。

また、水分量が多く組織が柔らかいため、長期保存は全くできません。食味の面でも、締まりが悪いために加熱調理で煮崩れしやすくなるなど、晩生種とは異なる特性を持つことを理解しておく必要があります。

結局のところ、「収穫を早めるべきか」の判断は、栽培の目的次第です。直売所で新鮮さをアピールして販売する戦略なら早期収穫は有効ですし、長期的に安定供給を目指すなら、やはり完熟させてからの収穫が基本となります。

とう立ちした場合の収穫判断

春になり、収穫を間近に控えた玉ねぎから、中心部の葉を突き破るように硬い花芽(ネギ坊主)が伸びてくることがあります。これは「とう立ち(抽苔)」と呼ばれる現象で、栽培の失敗サインの一つです。

とう立ちのスイッチが入る主な原因は、ある程度大きく育った苗が、冬の一定期間の低温にさらされることです。これにより、玉ねぎが子孫を残そうと、玉を肥大させる成長から、花を咲かせて種子を作る生殖成長へと切り替わってしまうのです。そのため、秋の植え付け時期が早すぎたり、暖冬で冬の間に苗が大きく育ちすぎたりすると、とう立ちのリスクが高まります。

とう立ち株を見つけたら「即収穫」が鉄則

とう立ちが始まると、全ての栄養が花芽に集中するため、玉の肥大は完全にストップします。それだけでなく、玉の中心には繊維質で硬い芯が形成され、食味が著しく損なわれてしまいます。この芯は加熱しても柔らかくならず、食べることができません。

したがって、とう立ちした株を発見した場合は、他の株の成長を待つことなく、見つけ次第すぐに収穫するのが鉄則です。放置しても品質が下がるだけで、良いことは一つもありません。

とう立ちした玉ねぎの活用法

品質は落ちますが、とう立ちした玉ねぎも工夫次第で食べられます。まず、硬い芯の部分を包丁でくり抜いてから調理に使いましょう。ただし、内部に空洞ができており、そこから傷みやすいため、長期保存はできません。収穫後はすぐに消費することをおすすめします。

ちなみに、先端の「ネギ坊主」の部分は、開花前であれば天ぷらやかき揚げにすると、ほのかな甘みと香りが楽しめる珍味として活用できます。

玉ねぎの収穫時期が早い場合の収穫後管理

- 収穫後の処理と収穫の葉切り

- 収穫後に腐るのを防ぐ乾燥方法

- 収穫後、何日干せばいいのか解説

収穫後の処理と収穫の葉切り

玉ねぎの保存性を高めるためには、収穫後の適切な処理が欠かせません。特に葉と根の処理は重要なポイントです。

収穫した玉ねぎは、まず根をハサミなどで完全に切り落とします。次に葉の部分ですが、すべてを切り落とすのではなく、球の付け根から15cm〜20cm程度の長さを残して切るのが一般的です。葉をある程度残すことで、切り口からの病原菌の侵入を防ぎ、乾燥させる際に紐で縛りやすくなるという利点があります。

葉切りの目的

- 切り口からの菌の侵入を防ぎ、腐敗を予防する

- 吊るして乾燥させる際の「結びしろ」を確保する

- 葉からの水分の蒸散を防ぎ、球の品質を保つ

この葉切りと根切りの作業は、収穫後すぐに行うのではなく、次に説明する一次乾燥の後に行うと、より効率的です。

収穫後に腐るのを防ぐ乾燥方法

「収穫した玉ねぎが保存中に腐ってしまった」という失敗の多くは、乾燥不足が原因です。玉ねぎは水分を多く含んでいるため、収穫後に適切に乾燥させないと、カビや細菌が繁殖しやすくなります。

収穫後に腐るのを防ぐ基本は、「天日干し」と「陰干し」の二段階でしっかり乾燥させることです。まず、収穫した玉ねぎをそのまま畑に並べ、2〜3日ほど天日に当てて表面を乾かします。この一次乾燥により、土の汚れが落ちやすくなり、表面の余分な水分が飛びます。

その後、前述の方法で葉と根を処理し、風通しの良い日陰に移動させて本格的な乾燥(陰干し)に移ります。軒下などに数個ずつ束ねて吊るすのが最も一般的な方法です。このとき、玉ねぎ同士が重ならないようにし、雨に当たらないように注意しましょう。