家庭菜園や本格的な農業で玉ねぎ栽培に取り組む際、多くの人が悩むのが肥料選びです。

特に有機栽培を目指す方にとって、玉ねぎ栽培の肥料として鶏糞は非常にポピュラーな選択肢ですが、その効果や使い方については疑問も多いのではないでしょうか。

肥料は何がいいのか、おすすめの玉ねぎ肥料は何か、そしてよく比較される鶏糞と牛糞の違いとは。また、鶏糞と石灰を一緒にまくのは問題ないのか、具体的な玉ねぎの肥料のやり方、特に鶏糞のタイミングや追肥の時期、追肥のやり方についても気になるところです。追肥には化成肥料や追肥に米ぬかを使う方法もありますが、それぞれのメリット・デメリットを理解しておく必要があります。さらに、鶏糞の入れすぎによるリスクや、逆に肥料不足が引き起こす生育不良も避けたい問題です。

この記事では、これらの疑問に網羅的に答え、美味しくて大きな玉ねぎを育てるための、鶏糞を中心とした肥料の知識と技術を分かりやすく解説していきます。

- 玉ねぎ栽培における鶏糞の有効性と特徴

- 元肥と追肥での鶏糞の具体的な使い方とタイミング

- 鶏糞以外の肥料(牛糞、化成肥料、米ぬか)との比較

- 施肥における注意点(入れすぎや肥料不足のリスク)

玉ねぎ栽培の肥料に鶏糞が有効な理由

- 玉ねぎ肥料のおすすめは何がいいのか

- 鶏糞と牛糞の性質と使い分け

- 鶏糞と石灰は一緒にまくのはNG?

玉ねぎ肥料のおすすめは何がいいのか

結論から言うと、玉ねぎ栽培ではリン酸(P)を豊富に含む肥料が特に重要であり、鶏糞は有効な選択肢の一つです。

玉ねぎは生育初期にしっかりと根を張らせることが、その後の球の肥大に大きく影響します。リン酸には植物の根の伸長を促進する働きがあるため、元肥でしっかりと施すことが成功の鍵となります。鶏糞は、植物の生育に不可欠な三大要素である窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)をバランス良く含んでいる上に、カルシウムも豊富なため、玉ねぎの健全な成長を助けてくれます。

もちろん、鶏糞だけが唯一の選択肢ではありません。どのような肥料を選ぶべきか、それぞれの特徴を下の表で比較してみましょう。

| 肥料の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 鶏糞肥料 | 窒素・リン酸・カリのバランスが良い。速効性も期待できる有機肥料。 | ・価格が安価 ・リン酸が豊富 ・追肥にも使える | ・未発酵だとガス発生のリスク ・臭いが強い場合がある ・アルカリ性に傾きやすい |

| 化成肥料 | 窒素・リン酸・カリウムなどの成分を化学的に合成した肥料。 | ・成分量が明確で使いやすい ・即効性が高い ・臭いや虫の心配が少ない | ・土壌改良効果はない ・与えすぎると肥料焼けしやすい ・価格が比較的高め |

| 油かす・米ぬか | 植物性の有機肥料。土壌の微生物によってゆっくり分解される。 | ・ゆっくり長く効く ・土壌の微生物相を豊かにする ・玉ねぎの食味向上も期待できる | ・効果が出るまで時間がかかる ・虫や動物が寄ってくることがある ・窒素成分が多い傾向 |

家庭菜園で手軽に始めるなら、成分バランスの取れた化成肥料(N-P-K=8-8-8など)が使いやすいです。一方、土作りからこだわり、食味を追求するなら鶏糞などの有機肥料を積極的に活用するのがおすすめです。

鶏糞と牛糞の性質と使い分け

有機肥料や土壌改良材としてよく使われるものに、鶏糞と牛糞があります。この二つは似ているようで、実は役割が大きく異なります。玉ねぎ栽培では、この違いを理解して使い分けることが非常に重要です。

一言でいうと、鶏糞は「肥料」、牛糞は「土壌改良材(堆肥)」としての役割が強いです。

鶏は食べたものの消化が早いため、糞には栄養分が多く残っています。そのため鶏糞は肥料成分が多く、特に即効性が期待できる窒素やリン酸が豊富です。一方、牛はゆっくりと消化するため、糞に含まれる肥料成分は少なめですが、繊維質などの有機物が豊富です。これを完熟させた牛糞堆肥は、土をふかふかにして通気性や保水性を高める土壌改良効果に優れています。

| 比較項目 | 鶏糞 | 牛糞(堆肥) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 肥料(栄養補給) | 土壌改良材(土をふかふかにする) |

| 肥料成分 | 多い(特にリン酸・カルシウム) | 少ない |

| 効果の速さ | 比較的速い | ゆっくり |

| 向いている使い方 | 元肥、追肥 | 土作り(植え付け2週間以上前) |

理想的な使い方

玉ねぎを植える畑の土作りとして、まずは牛糞堆肥をすき込んで土壌環境を整えます。そして、植え付け前には元肥として鶏糞を施し、生育に必要な栄養を補給するという使い分けが、美味しい玉ねぎを作るための理想的なステップです。

鶏糞と石灰は一緒にまくのはNG?

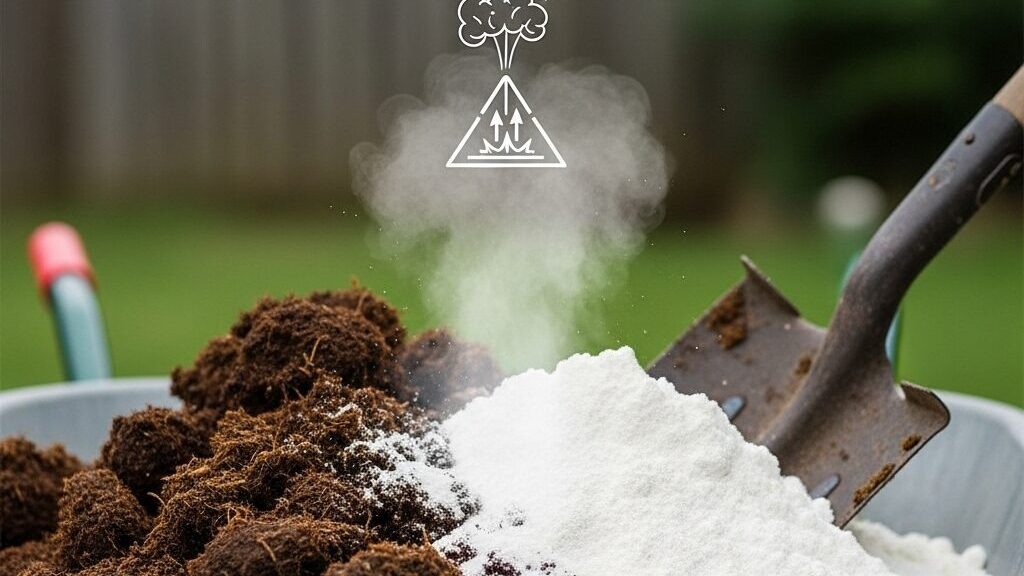

結論として、鶏糞と石灰(苦土石灰など)を同時にまくのは避けるべきです。

日本の土壌は酸性に傾きやすいため、多くの野菜栽培では苦土石灰などで酸度を調整する必要があります。玉ねぎも弱酸性(pH6.0~7.0)の土壌を好むため、石灰による土壌改良は重要です。しかし、これを鶏糞と同時に土に混ぜ込んでしまうと、化学反応が起きてしまいます。

初心者の方がやりがちなミスですが、鶏糞に含まれる窒素分と、石灰のアルカリ成分が反応すると、窒素がアンモニアガスに変化して空気中に逃げてしまうんです。これを「アンモニア揮散(きさん)」と言います。

せっかくの肥料成分が無駄になってしまうだけでなく、発生したアンモニアガスが植え付けたばかりの苗の根を傷つけ、生育障害を引き起こす原因にもなりかねません。

- 植え付けの2週間以上前:苦土石灰を畑にまき、よく耕す。

- 植え付けの1週間前:堆肥や元肥(鶏糞など)をまき、再度よく耕す。

- 植え付け:土と肥料が馴染んだら、苗を定植する。

この手順を守ることで、それぞれの資材が持つ効果を最大限に引き出すことができます。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

玉ねぎ栽培での肥料と鶏糞の施用方法

- 基本的な玉ねぎの肥料のやり方

- 鶏糞のタイミングと入れすぎの注意点

- 追肥のやり方と最適な時期

基本的な玉ねぎの肥料のやり方

玉ねぎの栽培期間は長く、秋に植え付けてから収穫は翌年の初夏になります。この長い期間、適切なタイミングで栄養を補給することが、球を大きく育てるために不可欠です。肥料のやり方は、大きく分けて「元肥(もとごえ)」と「追肥(ついひ)」の2段階があります。

元肥(もとごえ)

元肥は、苗を植え付ける前にあらかじめ畑に施しておく肥料のことです。玉ねぎの生育初期の成長を支え、冬を越すための体力をつける重要な役割があります。

施すタイミングは、使用する鶏糞の種類によって異なりますが、植え付けの1週間~1ヶ月前が目安です。畑全体にまんべんなく肥料をまき、土とよく混ぜ合わせる「全面全層施肥」が基本となります。

追肥(ついひ)

追肥は、玉ねぎの生育状況に合わせて追加で与える肥料です。栽培期間が長い玉ねぎでは、元肥だけでは途中で肥料切れを起こしてしまうため、追肥が欠かせません。

追肥のタイミングは、通常2回行います。

- 1回目の追肥:植え付けから約1ヶ月後(12月中旬頃)。冬の休眠に入る前に、株を充実させます。

- 2回目の追肥:冬が終わり、再び成長が活発になる3月上旬頃。球が大きくなるための重要な栄養補給です。これを「止め肥」と呼び、これ以降の追肥は品質低下につながるため行いません。

補足:有機肥料の場合

鶏糞などの有機肥料は、化成肥料に比べて効果がゆっくり現れます。そのため、冬場の低温期は微生物の分解が進みにくくなることを考慮し、1回目と2回目の追肥の間にあたる2月上旬頃にもう一度追肥を行うと、より安定した生育が期待できます。

鶏糞のタイミングと入れすぎの注意点

鶏糞は玉ねぎ栽培において非常に有効な肥料ですが、その使い方、特に「タイミング」と「量」を間違えると逆効果になることもあります。ポイントを押さえて正しく使いましょう。

施肥のタイミング

前述の通り、元肥として使用する場合、鶏糞の種類によって最適なタイミングが異なります。

- 乾燥鶏糞(未発酵):分解に時間がかかり、その過程でガスが発生する可能性があるため、植え付けの1ヶ月前には土にすき込んでおきます。

- 発酵鶏糞(完熟):すでに発酵が済んでいるため、ガス発生のリスクが低いです。植え付けの1週間前の施肥で問題ありません。

追肥として使用する場合は、必ず発酵済みの完熟鶏糞を選んでください。未発酵のものを株元にまくと、根を傷める原因になります。

施肥量と入れすぎのリスク

鶏糞の施肥量の目安は、元肥の場合で1㎡あたり150g~300g程度です。ただし、これはあくまで目安であり、製品に含まれる成分量や畑の土壌の状態によって調整が必要です。必ずパッケージの記載を確認しましょう。

鶏糞の入れすぎに注意!

「有機肥料だから多めに入れても大丈夫」と考えるのは危険です。鶏糞の入れすぎは、以下のような様々な問題を引き起こします。

- 肥料焼け:土壌中の肥料濃度が高くなりすぎ、根が水分を吸えなくなって傷んでしまいます。

- 窒素過多:葉ばかりが茂る「つるぼけ」状態になり、球が十分に肥大しなかったり、病気に弱くなったりします。

- とう立ちの誘発:特に生育初期の窒素過多は、春先に花芽ができてしまう「とう立ち」の原因となり、品質を著しく低下させます。

- 貯蔵性の悪化:収穫間際に肥料分、特に窒素が多く残っていると、球が締まらず水分過多になり、腐りやすくなります。

何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。適量を守ることが、成功への近道です。

追肥のやり方と最適な時期

玉ねぎの追肥は、球を大きく、美味しく育てるための仕上げの作業です。やり方と時期を正確に把握しましょう。

追肥の具体的なやり方

追肥は、玉ねぎの株元に直接肥料が触れないように注意しながら行います。列と列の間(条間)や、株と株の間にパラパラと肥料をまき、クワや移植ゴテで軽く土の表面と混ぜ合わせます(中耕)。土と混ぜることで、肥料の成分が流れ出るのを防ぎ、雑草を抑制する効果も期待できます。

黒マルチなどを敷いている場合は、植え穴から少量ずつ肥料を施します。液体肥料を使う場合は、水やりを兼ねて規定の倍率に薄めたものを株元に与えます。

品種ごとの最適な追肥時期

追肥のタイミングは、栽培している玉ねぎの品種(早生・中生・晩生)によって異なります。収穫までの期間が違うため、それに合わせて調整が必要です。

| 品種 | 1回目の追肥 | 2回目の追肥 | 3回目の追肥(止め肥) |

|---|---|---|---|

| 早生種 | 12月中旬~1月上旬 | 2月上旬~中旬(これが止め肥) | なし |

| 中生種・晩生種 | 1月上旬~中旬 | 2月中旬~下旬 | 3月上旬(これが止め肥) |

最も重要な「止め肥」のタイミング

品種に関わらず、最後の追肥である「止め肥」は3月上旬までに必ず終わらせることが鉄則です。これ以降に肥料、特に窒素成分を与えてしまうと、球が締まらずに貯蔵性が極端に悪くなります。収穫後の長期保存を考えている場合は、特に厳守してください。

追肥の選択肢と肥料不足のリスク

- 追肥には化成肥料と米ぬかも有効

- 肥料不足のサインと対処法

- まとめ:玉ねぎ栽培の肥料と鶏糞のコツ

追肥には化成肥料と米ぬかも有効

追肥は鶏糞だけでも可能ですが、状況に応じて化成肥料や米ぬかなどを活用することで、より効率的な栽培ができます。

化成肥料での追肥

化成肥料の最大のメリットは即効性と手軽さです。

特に冬の低温期は、有機肥料の分解が進みにくく効果が出にくいことがありますが、化成肥料ならすぐに成分が溶け出し、植物に吸収されます。葉の色が薄いなど、明らかに肥料不足のサインが見える場合には、化成肥料での追肥が効果的です。

臭いや虫の発生を避けたいベランダ菜園などでも重宝します。N-P-K=8-8-8のように、各成分が均等に含まれたものが使いやすいでしょう。

米ぬかでの追肥

米ぬかは、古くから使われてきた伝統的な有機質資材です。

米ぬか自体に含まれる肥料成分は緩やかですが、土壌中の微生物の餌となり、その活動を活発にする効果があります。これにより、土壌環境が改善され、じっくりと玉ねぎの生育をサポートします。玉ねぎの甘みが増す、食味が良くなるといった効果も期待されています。

ただし、生の米ぬかをそのまま大量にまくと、急激な分解によるガス発生や、虫や小動物を呼び寄せる原因にもなります。使用する場合は、発酵させて「ぼかし肥料」にするか、少量ずつ土とよく混ぜ込むようにしましょう。

ぼかし肥料とは?

米ぬかや油かすなどの有機物を、土やもみ殻などと混ぜて微生物の力で発酵させた肥料のこと。発酵させることで、植物が吸収しやすい形になり、生のまま使うよりも土壌への負担が少なくなります。

肥料不足のサインと対処法

肥料をやりすぎるリスクも大きいですが、もちろん不足しても玉ねぎは大きく育ちません。畑の玉ねぎが出しているサインを見逃さないようにしましょう。

肥料不足の主なサイン

- 葉の色が薄くなる:健康な葉は濃い緑色ですが、肥料、特に窒素が不足すると全体的に黄色っぽく、薄い緑色になります。

- 生育が止まる:冬を越し、暖かくなってきたのに葉の数が増えなかったり、草丈が伸びなかったりします。

- 球が大きくならない:追肥の時期を逃し、球が肥大する時期に栄養が足りないと、いつまでたっても球が大きくなりません。

- とう立ちしやすくなる:冬越し前に株が十分に大きくならず、栄養不足の状態で寒さに当たると、春にとう立ちしやすくなる傾向があります。

肥料不足に気づいた時の対処法

もし肥料不足のサインに気づいたら、速効性のある肥料で追肥を行います。

最も早い効果が期待できるのは、水で薄めて使う液体肥料(液肥)です。水やりの代わりに、規定の倍率で希釈した液肥を株元に与えましょう。即効性の化成肥料を少量施すのも有効です。

ただし、慌てて一度に大量の肥料を与えるのは禁物です。かえって肥料焼けを起こす原因になりますので、まずは規定量を守り、1週間ほど様子を見て、必要であれば再度施すようにしてください。

注意点

前述の通り、止め肥の時期(3月上旬)を過ぎてからの追肥は原則としてNGです。もし収穫間近に肥料不足の症状が出ても、追肥は我慢しましょう。その場合、来年の栽培では追肥の量やタイミングを見直すことが大切です。

まとめ:玉ねぎ栽培の肥料と鶏糞のコツ

この記事で解説した、玉ねぎ栽培における鶏糞を中心とした肥料の使い方の要点を以下にまとめます。

- 玉ねぎ栽培成功の鍵はリン酸を多く含む肥料

- 鶏糞は窒素・リン酸・カリをバランス良く含む有効な有機肥料

- 鶏糞は肥料として、牛糞は土壌改良材としての役割が強い

- 鶏糞と石灰の同時施用はアンモニアガスが発生するため避ける

- 石灰は植え付け2週間前、鶏糞などの元肥は1週間前が基本

- 元肥には発酵鶏糞、追肥には完熟発酵鶏糞を使用する

- 鶏糞の入れすぎは肥料焼けや窒素過多、品質低下の原因になる

- 肥料のやり方は元肥と追肥の2段階

- 追肥は通常12月と3月の2回行うのが基本

- 有機肥料を使う場合は2月にも追肥すると効果的

- 最後の追肥「止め肥」は3月上旬までに必ず終わらせる

- 追肥には即効性のある化成肥料や、土壌を豊かにする米ぬかも有効

- 葉の色が薄くなるのは肥料不足のサイン

- 肥料不足に気づいたら速効性の肥料で対処する

- 長期保存を目指すなら止め肥の時期を厳守することが最も重要

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/