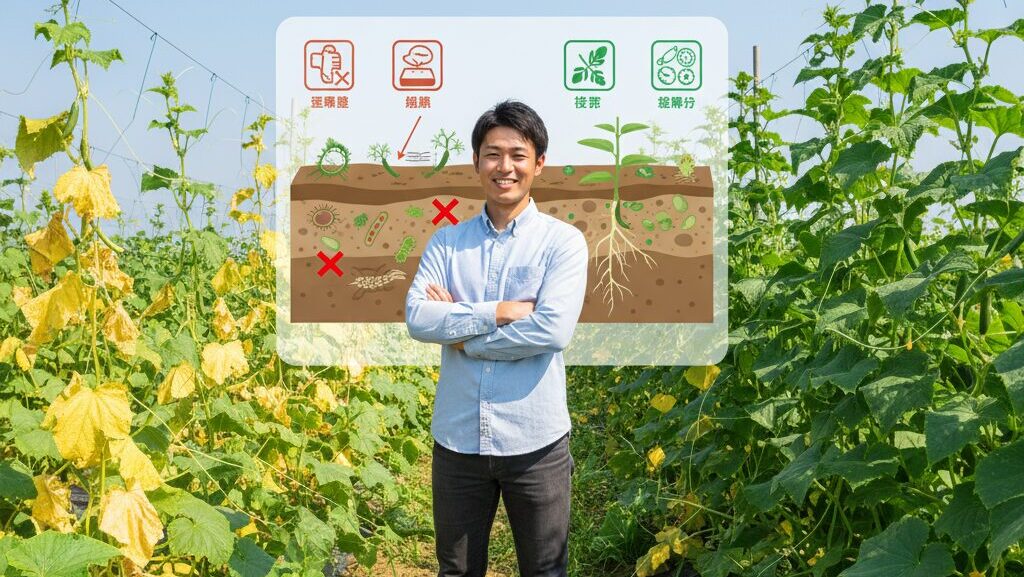

トマト栽培で、こんなお悩みはありませんか?

トマトの高温障害とは聞くけれど、具体的な症状がわからない

写真で他の病気との違いを確認したい

特に気温が上昇する季節、トマトの株に異変を感じる農家の方は少なくありません。

トマトの高温障害は、一体何度くらいから発生するのでしょうか。特徴的な症状として、花が落ちたり、実が赤くならないといった問題に直面します。夏の厳しい高温ストレスは深刻で、効果的な日焼け果 対策や、具体的な対策全般が求められます。このままでは収量が落ちてしまうのではないか、弱った株は復活するのだろうか、と不安になりますよね。

この記事では、農家の皆様が直面するトマトの高温障害について、実際の写真を交えながら、その症状の見分け方から具体的な対策までを分かりやすく解説していきます。

- 高温障害の具体的な症状が写真でわかる

- 果実や葉、花に現れるサインを見分けられる

- 遮光や水管理など明日からできる対策がわかる

- 弱った株が復活する可能性とその方法がわかる

写真で見るトマト高温障害のサイン

- 高温障害は何度の温度から?

- トマトの高温障害で見られる症状

- 高温障害は花にも影響が出る

- 高温ストレスを受けた葉の変化

- 高温障害による果実の異常

- 低温障害の写真との見分け方

高温障害は何度の温度から?

トマトの高温障害を理解する上で、まず「何度からが危険なのか」という基準を知ることが重要です。トマトの生育に適した温度は、品種にもよりますが一般的に昼間が25~30℃、夜間は10~15℃とされています。

問題となるのは、この適温を超える状態が続くことです。特に、昼夜の平均気温が25℃以上の日が連続すると、高温障害のリスクが著しく高まります。

温度の目安

- 生育適温:昼間25~30℃ / 夜間10~15℃

- 障害注意:平均気温25℃以上が続く

- 機能低下:日中の気温が35℃以上(花粉の機能が低下)

- 生育停止:日中の気温が40℃以上

ハウス栽培では、外気が30℃程度でも内部は容易に40℃を超えることがあります。そのため、温度計を設置し、こまめに環境をチェックすることが対策の第一歩となります。気温が35℃を超えると、トマトは自身の生命維持を優先するため、花粉の形成や受粉といった生殖活動にエネルギーを回せなくなり、結果として収量低下に直結するのです。

トマトの高温障害で見られる症状

トマトの高温障害は、株の様々な部分にサインとして現れます。早期にこれらの症状に気づくことが、被害を最小限に抑えるカギとなります。主な症状は、果実、葉、そして花に分類して確認できます。

主な症状の発生箇所

- 果実の異常:着色不良、裂果、尻腐れ果、空洞果など、品質と収量に直接影響します。

- 葉の異常:葉が小さくなったり、上向きに丸まったりします。光合成能力が低下し、株全体の生育が悪化します。

- 花の異常:花が咲いても実がつかずに落ちてしまう「落花(花飛び)」が多発します。

これらの症状は単独で発生することもあれば、複合的に現れることもあります。例えば、葉が丸まって小さくなることで、果実を日差しから守る陰が減り、日焼け果や裂果を誘発する、という悪循環に陥ることも少なくありません。

最近、トマトの様子がおかしい…

と感じたら、まずはこれらの症状が当てはまらないか、株全体を注意深く観察してみてください。一つ一つのサインを見逃さないことが大切です。

ただし、これらの症状は他の病気や生理障害(例えば、肥料の過不足や病害虫など)でも見られることがあります。そのため、温度環境と合わせて総合的に判断する必要があります。

高温障害は花にも影響が出る

高温障害の中でも、農家にとって特に深刻なのが花への影響です。収量に直結する着果がうまくいかなくなるため、栽培計画全体に大きな影響を与えます。

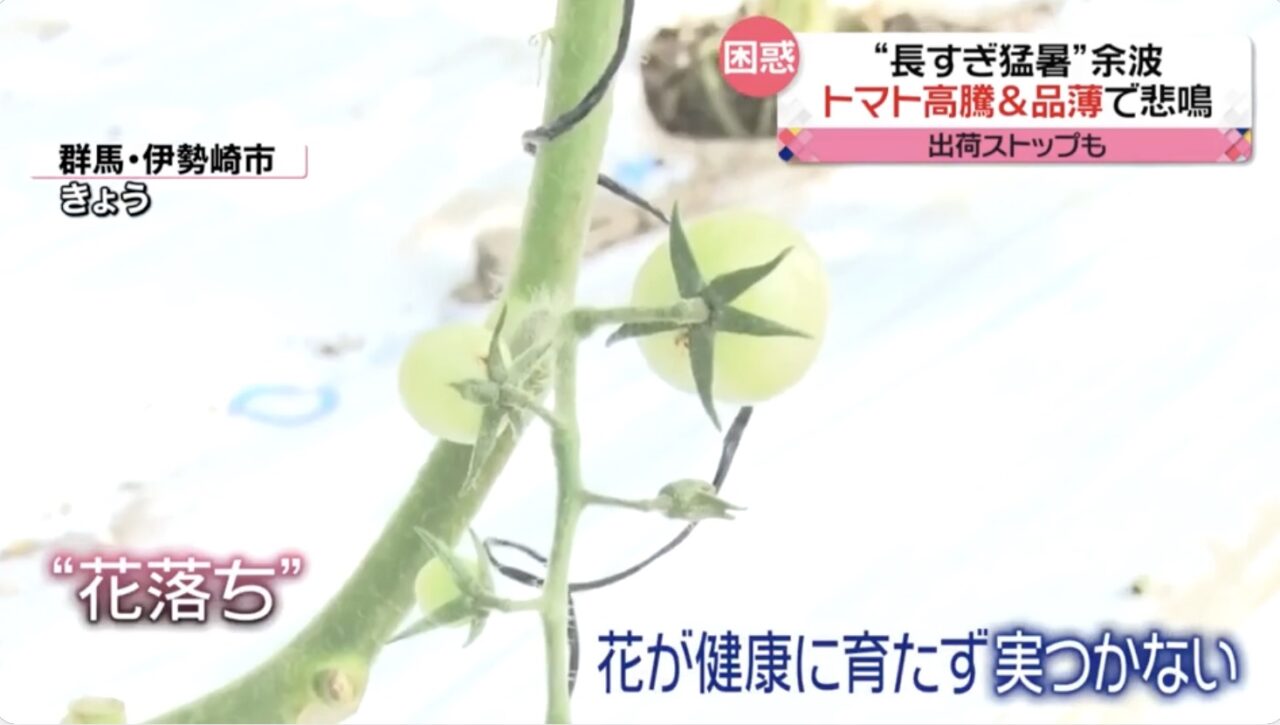

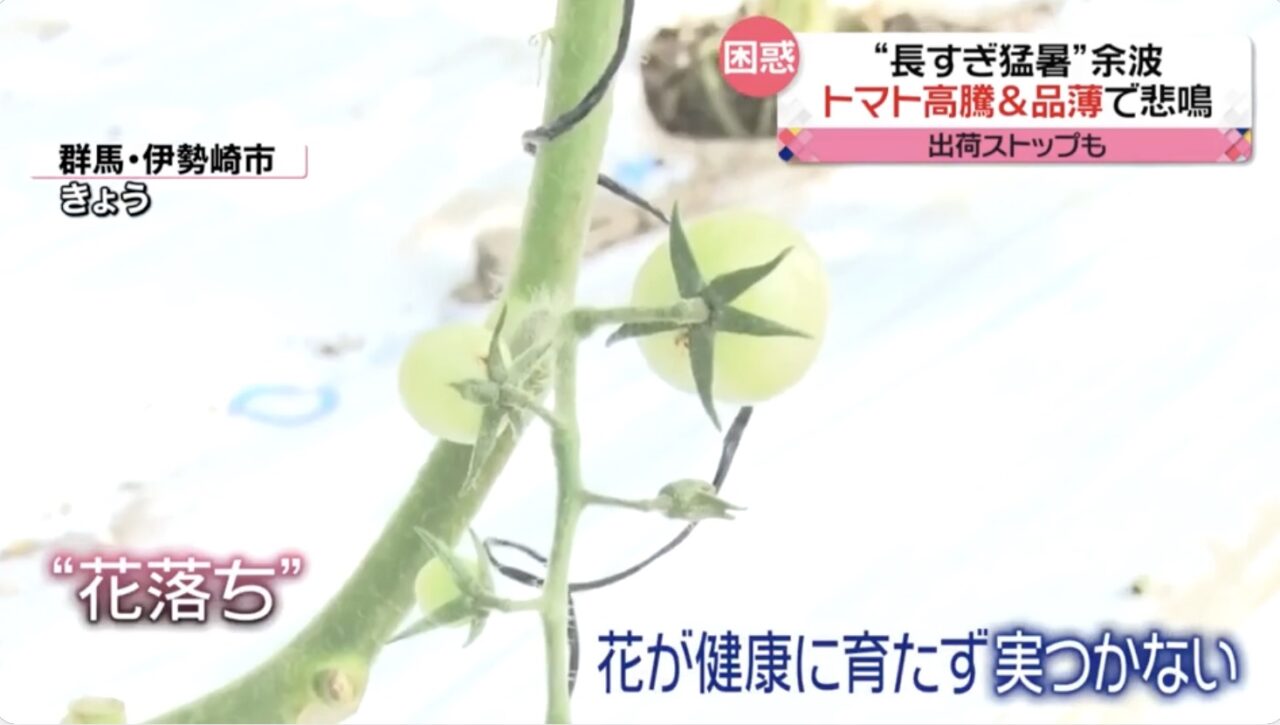

最も代表的な症状は、「落花(らっか)」や「花飛び(はなとび)」と呼ばれる現象です。これは、花は正常に咲いているように見えても、受粉・受精が正常に行われず、実を結ぶことなく花がポロリと落ちてしまう状態を指します。

この原因は、気温が35℃を超えるような高温にさらされることで、おしべから出る花粉の受精能力(稔性)が著しく低下するためです。正常な花粉が作られないため、たとえ受粉しても受精に至らないのです。

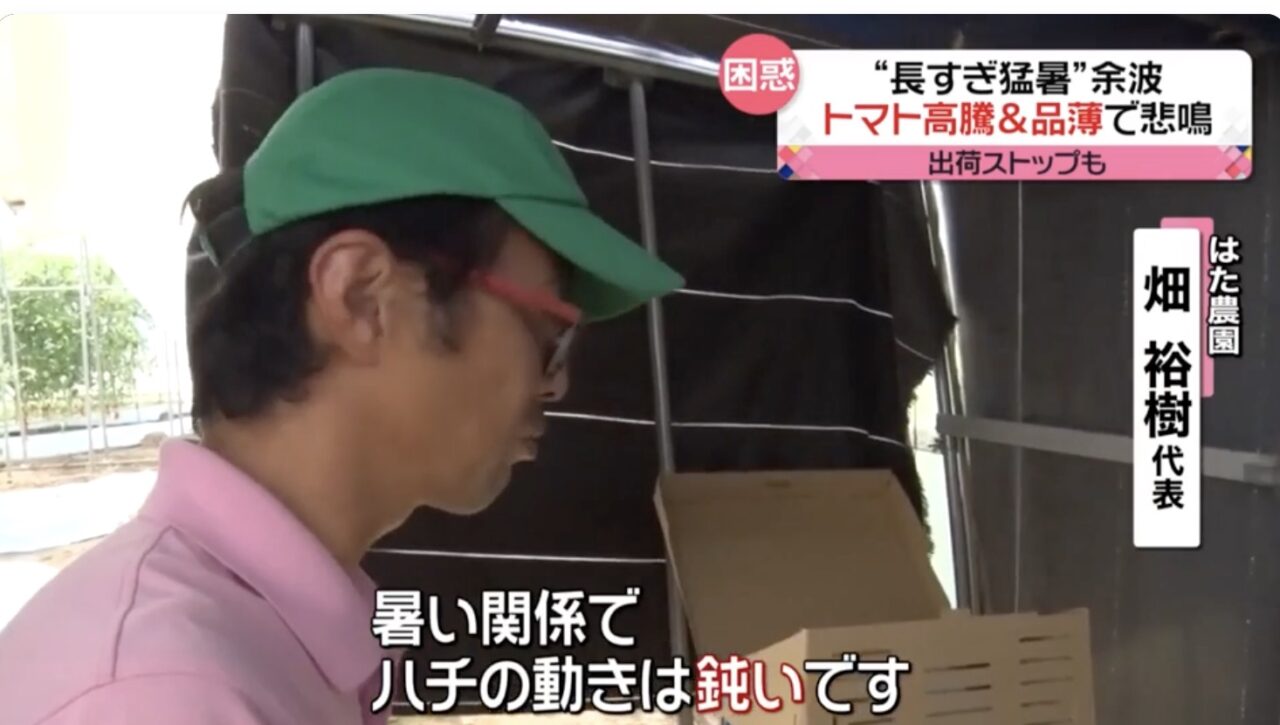

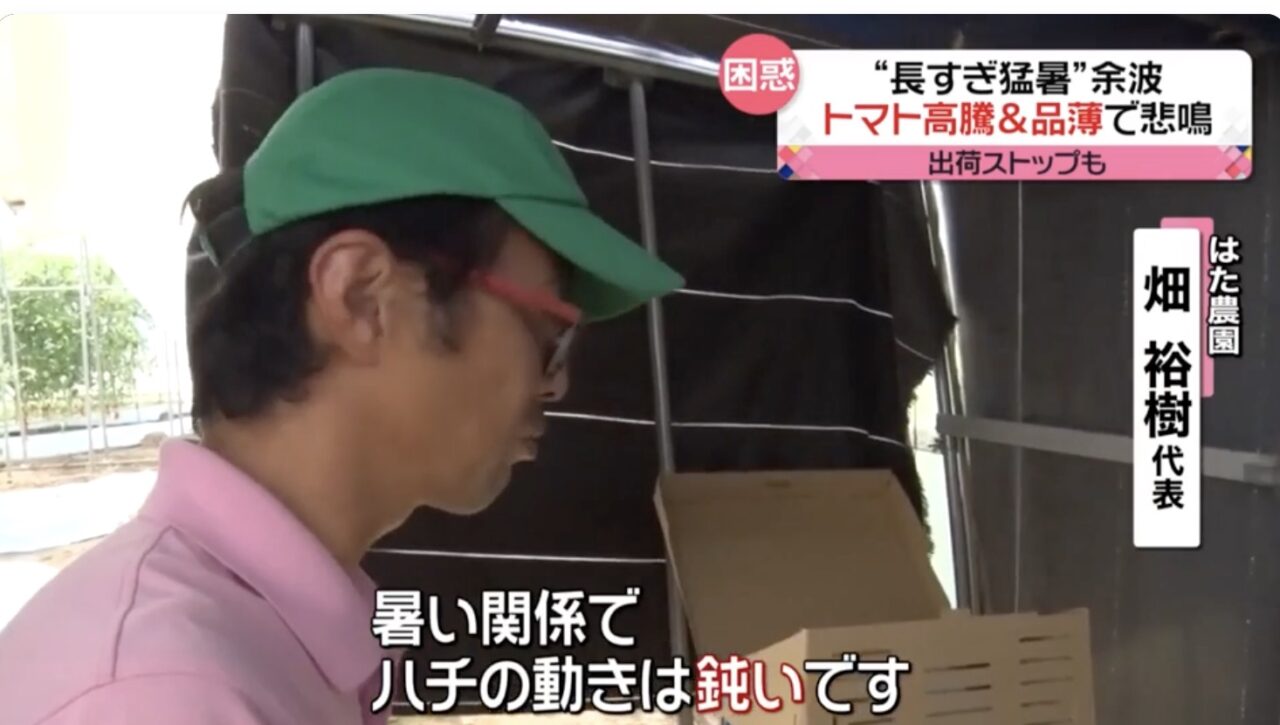

また、施設栽培で利用されるマルハナバチも、ハウス内が高温になると活動が極端に鈍くなります。これも受粉率を低下させる一因となります。

ホルモン剤使用時の注意点

着果を促進するためにトマトトーンなどのホルモン剤を使用することがありますが、高温期に濃度を守らずに使用すると、かえって空洞果や変形果などの異常果を増やす原因にもなります。使用する場合は、早朝の涼しい時間帯(25℃以下が目安)に、規定の希釈倍率を厳守して散布することが重要です。

高温ストレスを受けた葉の変化

トマトの葉は、株の健康状態を示すバロメーターです。高温ストレスを受けると、葉には特徴的な変化が現れます。

代表的な症状は、株の上部にある新しい葉が小さくなったり、フチが上向きに巻き上がる(カーリングする)ことです。これは、植物が体内の水分蒸散を抑えようとする防御反応の一種と考えられています。葉の面積を小さくしたり、気孔を閉じたりして、過酷な環境を耐えようとしているのです。

葉が正常に展開しないため、株全体の光合成能力が低下し、生育が鈍化します。また、葉の色が薄くなったり、元気がなく垂れ下がったりすることもあります。

葉が丸まる症状は「トマト黄化葉巻病」などのウイルス病でも見られます。高温障害の場合は、主に上位葉に症状が集中しやすい傾向があります。葉脈の間が黄色くなるなど、他の症状も見られる場合は、病気の可能性も視野に入れましょう。

さらに、葉が小さく少なくなることで、本来葉陰で守られるべき果実が露出し、直射日光にさらされやすくなります。これが次に解説する「日焼け果」などの果実障害を引き起こす原因にもなるのです。

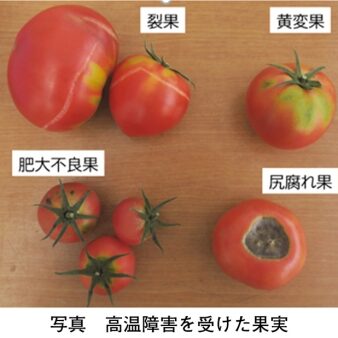

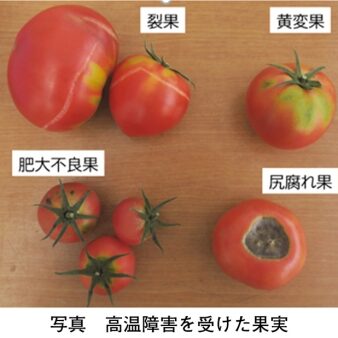

高温障害による果実の異常

高温障害は、収穫物である果実の品質に直接的なダメージを与えます。見た目や食味に影響するため、出荷できなくなるケースも少なくありません。

代表的な果実の異常

- 着色不良(まだら着色):果実全体が均一に赤くならず、肩の部分やヘタの周りが緑色や黄色のまま残ってしまう症状です。トマトの赤い色素であるリコピンは、高温下では生成が抑制されるために起こります。

- 裂果(れっか):果皮が裂けてしまう現象です。高温と強い日差しで果皮が硬くなったところに、急な吸水などで果肉が肥大すると、果皮が耐えきれずに裂けてしまいます。

- 尻腐れ果(しりぐされか):果実のお尻の部分が黒く変色し、陥没して腐ったようになる症状です。高温による根の機能低下や水分の急激な蒸散が、カルシウムの吸収を阻害することで発生します。

- 空洞果(くうどうか):果実を切ると、中にゼリー状の部分が少なく、空洞になっている状態です。高温下での受粉不良や、ホルモン剤の不適切な使用が原因で発生しやすくなります。

- 日焼け果(ひやけか):強い直射日光が当たった部分の果皮が、白っぽく、あるいは黄色く変色し、組織が硬化・陥没する症状です。

これらの症状は、収量減だけでなく、選果の手間を増大させ、経営を圧迫する大きな要因となります。一つの症状だけでなく、複数の症状が同時に現れることも珍しくありません。

低温障害の写真との見分け方

トマトは高温だけでなく、低温によっても生育に障害が出ることがあります。症状が似ている部分もあるため、原因を正しく見極めて対策することが重要です。ここでは、高温障害と低温障害の主な違いを表にまとめました。

| 項目 | 高温障害の主な症状 | 低温障害の主な症状 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 梅雨明け~盛夏(特に平均気温25℃以上) | 春先の育苗期、秋~冬(特に最低気温5℃以下) |

| 葉の症状 | 上位葉が小さくなる、上向きに巻く、色が薄くなる | 葉全体、特に下位葉の色が紫色っぽくなる、生育が停止する |

| 花の症状 | 落花(花飛び)、受粉不良、花が小さい | 花が落ちやすい、花数が減る、奇形花 |

| 果実の症状 | 着色不良(まだら着色)、裂果、尻腐れ果 | 着色に時間がかかる、空洞果、窓あき果、奇形果 |

| 株全体の様子 | 生育が停滞する、徒長気味になることもある | 生育が極端に遅れる、矮化(わいか)する |

最も分かりやすい見分け方のポイントは、葉の色です。低温障害では、リン酸の吸収が阻害されることで、葉にアントシアニン色素が蓄積し、紫色を帯びる特徴があります。一方、高温障害で葉が紫色になることはほとんどありません。

栽培している時期の気温を振り返り、どちらの環境に当てはまるかを確認することで、より正確な判断が可能になります。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

部位別!トマト高温障害の対策

- 農家ができる基本的な高温対策

- 高温ストレスを軽減する栽培管理

- 高温障害で赤くならない時の対処

- 日焼け果の具体的な対策とは

農家ができる基本的な高温対策

トマトの高温障害を完全に防ぐことは難しいですが、適切な対策を講じることで被害を大幅に軽減することは可能です。ここでは、すぐに取り組める基本的な高温対策を3つのポイントに分けて紹介します。

1. 換気による温度低下

ハウス栽培における最も基本的な対策は、徹底した換気です。ハウス内のこもった熱気を外に逃がすことで、急激な温度上昇を抑えます。

サイドの巻き上げや天窓、妻窓などを最大限に開放し、空気の通り道を作ることが重要です。さらに、循環扇や換気扇を併用すると、ハウス内の空気がよどむのを防ぎ、より効率的に温度を下げられます。

2. 遮光による日射量の調整

強い直射日光は、ハウス内の温度を上昇させるだけでなく、トマトの株や果実自体にもストレスを与えます。そこで有効なのが、遮光資材の活用です。

遮光ネットやカーテン、塗布型の遮光剤などがあります。ただし、トマトは光を好む作物なので、遮光しすぎると光合成不足になり、かえって生育不良を招く恐れがあります。

トマト栽培での遮光率は、30%~50%程度が一般的です。開閉式の場合は50%程度のものを、固定で張る場合は30%程度のものを選ぶなど、施設の状況に合わせて調整しましょう。

3. 冷却設備の活用

近年では、より積極的にハウス内を冷却する設備も普及しています。代表的なものに、気化熱を利用した細霧冷房(ミスト)やパッドアンドファンがあります。

これらの設備は初期投資が必要ですが、高温期の温度を安定して2~5℃程度下げる効果が期待でき、収量と品質の安定に大きく貢献します。ヒートポンプを導入している場合は、夜間の冷房に利用するのも効果的です。

高温ストレスを軽減する栽培管理

施設の環境対策と並行して、日々の栽培管理の中でも高温ストレスを軽減するための工夫が重要です。ここでは、水やりと草勢管理の2点からポイントを解説します。

適切な水分管理

高温期は、トマトからの蒸散量が増え、土壌も乾燥しやすくなるため、水分不足に陥りがちです。水が不足すると、尻腐れ果の発生リスクが高まります。

これを防ぐためには、少量多頻度のかん水が基本となります。一度に大量の水を与えるのではなく、こまめに与えることで、土壌の水分状態を安定させ、根への負担を減らします。朝夕の涼しい時間帯にかん水を行うと、水の蒸発も少なく効率的です。

草勢の維持

高温期はトマトの株がエネルギーを消耗しやすく、草勢が落ちやすい時期です。草勢が弱いと、高温障害の影響をさらに受けやすくなってしまいます。

適切な追肥や、こまめな芽かき、摘葉、摘果を行い、株の負担を減らして草勢を維持することが大切です。特に、葉の付き方や茎の太さ、花の様子などを日頃からよく観察し、栄養成長と生殖成長のバランスを取ることを意識しましょう。

「夏バテ」という言葉があるように、トマトも暑さで疲れてしまいます。人間と同じように、こまめな水分補給とバランスの取れた栄養で、夏を乗り切る手助けをしてあげましょう。

高温障害で赤くならない時の対処

「実が大きくはなるけれど、なかなか赤くならない」これは高温障害による着色不良の典型的な症状です。トマトの赤い色素「リコピン」は、果実の温度が30℃を超えると生成されにくくなる性質があります。

この問題への直接的な対処法は、果実そのものの温度を下げることです。前述したハウス内の温度管理が基本となりますが、それに加えて以下のような対策が有効です。

まず、遮光資材を活用して、果実に当たる直射日光を和らげることです。これにより、果実の品温が上がりすぎるのを防ぎます。ただし、過度な遮光は光合成を妨げるため、全体の生育とのバランスを見ながら調整が必要です。

また、適切な摘葉を行い、風通しを良くすることも間接的に効果があります。葉が密集していると、その部分に熱がこもりやすくなります。果房の周りの古い葉を取り除き、空気が流れるようにすることで、果実周辺の温度を下げることができます。

収穫したけれど色づきが悪いトマトは、直射日光の当たらない20℃前後の涼しい場所で追熟させることで、ある程度赤くすることができます。ただし、樹上で完熟したものに比べると、食味は劣る傾向があります。

日焼け果の具体的な対策とは

日焼け果は、強い日差しが長時間果実に直接当たることで発生します。特に、高温障害によって葉が小さくなったり、株が弱って葉数が減ったりすると、果実が露出しやすくなり、発生リスクが高まります。

対策の基本は、果実を直射日光から守ることです。

最も直接的で効果的な対策は、遮光ネットや寒冷紗を使用することです。ハウス全体を覆う方法が一般的ですが、日差しが特に強い南側や西側だけを覆うことでも効果があります。遮光率が高すぎると糖度不足につながるため、30%程度の比較的低い遮光率のものから試すのが良いでしょう。

栽培管理の面では、過度な摘葉を避けることも重要です。果房のすぐ上下の葉は、果実を日差しから守る「傘」の役割を果たします。風通しを良くするための摘葉は必要ですが、果実が完全にむき出しにならないように、葉を適度に残すことを意識しましょう。

一度日焼けしてしまった果実は元には戻りません。日焼け果は組織が硬くなり、食味が著しく落ちるため、残念ながら商品価値はなくなってしまいます。発生させないための予防的な管理が何よりも重要です。

写真で学ぶトマト高温障害と復活法

- 弱ったトマト高温障害からの復活

- トマト高温障害の写真は早期発見の目印に

弱ったトマト高温障害からの復活

夏の厳しい暑さで高温障害を起こし、弱ってしまったトマトの株。「もうこの株はダメかもしれない…」と諦めてしまうのはまだ早いかもしれません。

結論から言うと、秋になり気温が下がり、生育に適した環境になれば、株が回復し再び収穫できる可能性は十分にあります。トマトは本来、非常に生命力の強い植物です。

復活させるためのポイントは、夏の間に株の体力を温存させてあげることです。

- 無理に着果させない:高温期はまともに生育しないため、無理に実をつけさせると株が消耗します。着果しにくい時期は、思い切って摘花することも一つの手です。

- 適切なかん水と追肥:株が弱っているからと過剰に肥料や水を与えるのは逆効果です。根に負担をかけないよう、様子を見ながら適量を心がけます。

- 下葉の整理:枯れたり、病気にかかったりしている下葉はこまめに取り除き、風通しを良くして株の負担を減らしましょう。

そして、9月に入り、夜温が下がってくると、トマトは再び元気を取り戻し始めます。新しい脇芽が勢いよく伸びてきたり、花がしっかり咲いて着果し始めたりしたら、それが復活のサインです。そこから適切に管理すれば、「秋トマト」として美味しい実を収穫することができます。

夏の間の我慢が、秋の豊かな収穫につながります。諦めずに、株の生命力を信じて丁寧な管理を続けてみましょう。

トマト高温障害の写真は早期発見の目印に

この記事では、トマトの高温障害について、様々な角度から解説してきました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ります。

- トマトの高温障害は平均気温25℃以上で発生しやすくなる

- 日中の気温が35℃を超えると花粉の機能が低下し着果不良に

- 症状は果実・葉・花など株の各部位に現れる

- 高温障害と低温障害は葉が紫色になるかで見分けるのが有効

- 基本的な対策は換気・遮光・冷却の3つ

- 遮光ネットは遮光率30%~50%を目安に選ぶ

- 少量多頻度のかん水で水ストレスを軽減する

- 草勢を維持する栽培管理が障害の予防につながる

- 着色不良や日焼け果は果実を直射日光から守ることで対策する

- 一度弱った株でも秋に涼しくなれば復活の可能性がある

- 夏の間の丁寧な管理が秋の収穫につながる

- 症状の写真を参考に自身のトマトを観察し早期発見に努めることが重要

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/