家庭菜園や農家にとって、甘いトウモロコシの栽培は大きな楽しみの一つですが、同時にトウモロコシにつく虫は深刻な悩みです。せっかく育てた実が害虫の被害にあい、がっかりした経験を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、代表的な害虫の種類とその虫の見分け方から、具体的な害虫対策までを網羅的に解説します。特に被害が大きいアワノメイガの対策はもちろん、害虫対策としてのネットの使い方、効果的な農薬のおすすめ、そして安全に育てたい方向けの無農薬による害虫対策まで、あなたのトウモロコシ栽培を成功に導くための情報を詳しくお届けします。

- トウモロコシを害する主要な虫の種類

- 被害の状況から害虫を特定する方法

- 農薬やネットを使った効果的な対策

- 無農薬で害虫を防ぐ栽培のコツ

トウモロコシにつく虫の種類と見分け方

- トウモロコシの主な害虫の種類

- 被害から探る虫の見分け方

- 食用と飼料用で異なる害虫

トウモロコシの主な害虫の種類

出典:埼玉の農作物病害虫写真集

トウモロコシ栽培で注意すべき害虫は多岐にわたります。それぞれの生態や特徴を知ることが、効果的な対策の第一歩です。ここでは、特に被害報告の多い代表的な害虫を紹介します。

| 害虫名 | 特徴と被害 |

|---|---|

| アワノメイガ | 幼虫が茎や実に侵入し、内部を食い荒らす最大の害虫。被害部からおがくずのようなフンを出すのが特徴です。 |

| オオタバコガ | イモムシ状の幼虫が、雌穂の先端(ヒゲ)や実、茎を食害します。アワノメイガと被害が似ていますが、比較的実にしか被害が集中しない傾向があります。 |

| アブラムシ類 | 葉や茎に群生し、汁を吸って株を弱らせます。モザイク病などのウイルス病を媒介するため、間接的な被害も深刻です。 |

| ネキリムシ類 | 夜間に活動し、苗の地際部を噛み切ってしまいます。定植直後の苗が被害に遭うと、そのまま枯れてしまうため要注意です。 |

| カメムシ類 | 実に細い口を刺して汁を吸います。吸われた部分は変色したり、実がうまく育たなくなったりして品質が著しく低下します。 |

| アワヨトウ | ヨトウムシの一種で、夜間に葉を食害します。特に若い葉が被害に遭いやすく、多数発生すると葉がボロボロになります。 |

これらの害虫は、発生時期や活動する場所が異なります。栽培しているトウモロコシの生育ステージに合わせて、どの害虫に注意すべきかを把握しておくことが重要です。

被害から探る虫の見分け方

害虫の姿を直接確認できなくても、被害の状況から原因となっている虫を特定することが可能です。畑を観察する際に、どのような痕跡に注目すべきかを知っておきましょう。

□ 実の先端や側面におがくず状のフンがある

→ アワノメイガやオオタバコガの幼虫が内部に侵入している可能性が高いです。フンが出ている穴から食害が進んでいます。

□ 定植したばかりの苗が根元で切られている

→ ネキリムシの仕業です。日中は土の中に隠れているため、株元の土を少し掘ってみると幼虫が見つかることがあります。

□ 葉や茎に黒いすすのようなものが付着し、ベタベタする

→ アブラムシが大量に発生しています。これはアブラムシの排泄物にカビが生えた「すす病」です。

□ 葉のフチからギザギザに食べられている

→ アワヨトウの幼虫による食害が考えられます。夜行性のため、昼間は株元などに隠れています。

□ 実の粒が部分的に茶色く変色し、へこんでいる

→ カメムシが吸汁した跡です。収穫が近づいた実に被害が集中します。

このように、被害の「サイン」を見逃さないことが、早期対策につながります。定期的に畑を見回り、トウモロコシの小さな変化に気づく習慣が大切です。

下記の資料も非常に参考になりますので、上のチェックリスと一緒に確認してみてください。

食用と飼料用で異なる害虫

トウモロコシには、私たちが食べるスイートコーン(食用)と、家畜のエサとなるデントコーン(飼料用)があります。栽培目的が違うため、害虫対策に対する考え方や注意点も異なります。

かつて飼料用トウモロコシは、茎葉ごと収穫してサイレージにする「ホールクロップサイレージ」が主流で、多少の食害は問題視されませんでした。しかし、近年は栄養価の高い実だけを利用する「イアコーンサイレージ」が増え、実の品質を保つための害虫防除が重要視されるようになっています。

特に九州中南部では、熱帯性の新害虫「ツマジロクサヨトウ」による飼料用トウモロコシへの被害が拡大しており、従来の防除体系では対応が難しくなっています。

農薬使用の注意点

最も重要な注意点は、食用トウモロコシと飼料用トウモロコシでは、農薬登録が異なるという点です。同じ害虫(例えばアワノメイガ)が対象であっても、食用に登録されていない農薬をスイートコーンに使用することは法律で禁止されています。誤った使用は出荷停止などの厳しい措置につながるため、農薬を選ぶ際は必ずラベルを確認し、適用作物に間違いがないかを確認してください。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

トウモロコシにつく虫への総合的な対策

- 栽培環境を整える基本的な害虫対策

- 最重要害虫アワノメイガの対策

- 物理的な害虫対策にはネットが有効

- 状況別のおすすめ農薬と使い方

- 家庭菜園でできる害虫対策(無農薬)

栽培環境を整える基本的な害虫対策

農薬などに頼る前に、まずは害虫が発生しにくい環境を作ることが全ての基本です。これを「耕種的防除」と呼び、予防策として非常に効果があります。日々の栽培管理の中で、以下の点を意識することが大切です。

圃場内外の除草を徹底する

多くの害虫は、雑草を生息場所や産卵場所として利用します。畑の中はもちろん、周辺の畦(あぜ)や土手なども含めて定期的に除草を行い、害虫の隠れ家をなくしましょう。特にアワヨトウやネキリムシはイネ科の雑草を好むため、畑の周りの環境管理が直接的な予防につながります。

前作の残さを片付ける

収穫後に畑に残ったトウモロコシの株や茎(残さ)には、アワノメイガの幼虫などが越冬のために潜んでいることがあります。次の作付けに害虫を持ち越さないよう、収穫が終わったら速やかに残さを畑から持ち出し、適切に処理することが重要です。

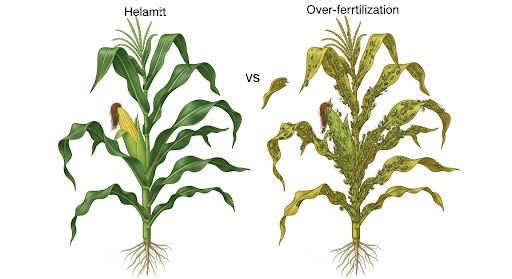

適切な施肥と排水管理

栄養豊富な作物は害虫を引き寄せやすくなります。特に窒素肥料を過剰に与えると、株が軟弱に育ち、アブラムシなどの吸汁性害虫が発生しやすくなるため注意が必要です。また、畑の排水性が悪いと根が傷んで生育不良になり、病害虫への抵抗力が落ちてしまいます。水はけの悪い圃場では高畝にするなどの対策を講じましょう。

最重要害虫アワノメイガの対策

出典: やまむファーム

出典: やまむファーム

トウモロコシ栽培における最大の敵、アワノメイガを防除できるかどうかで収穫量が大きく変わります。この害虫は一度実に侵入されると薬剤での駆除が困難になるため、侵入前の予防が何よりも重要です。

アワノメイガは春から秋にかけて年に複数回発生し、特に高温で雨が少ない年に多発する傾向があります。対策の重要なタイミングは2回あります。

アワノメイガ対策の2大タイミング

- 雄穂(ゆうずい)の出始め:株のてっぺんに雄穂が見え始めた頃、成虫が産卵のために飛来します。この時期が薬剤散布の1回目の適期です。

- 雌穂(しずい)の出始め:実になる部分からヒゲ(絹糸)が出始めた頃です。雄穂から移動してきた幼虫が実に侵入するのを防ぐため、2回目の薬剤散布を行います。

この2つのタイミングで適切に対処することが、被害を最小限に抑える鍵となります。薬剤を使用しない場合でも、この時期に特に注意深く観察し、物理的な対策を講じることが効果的です。

物理的な害虫対策にはネットが有効

農薬の使用を減らしたい場合や、家庭菜園で手軽に対策したい場合に非常に有効なのが、防虫ネットの活用です。害虫の成虫がトウモロコシに近づいて産卵するのを物理的に防ぎます。

畑全体を覆う方法

トンネル支柱などを利用して、畑全体を防虫ネットで覆う方法です。アワノメイガやオオタバコガなどの飛来する害虫をほぼ完全にシャットアウトできます。また、カラスなどの鳥による食害も同時に防げるという大きなメリットがあります。ただし、設置に手間とコストがかかる点がデメリットです。

ネットの目合いは、アワノメイガ(ガの仲間)を防ぐ目的なら1mm〜2mm程度のものが一般的です。目が細かすぎると風通しが悪くなるため、対象とする害虫に合わせて選びましょう。

実に個別にネットをかける方法

受粉が終わった後の雌穂(実)一つひとつに、ストッキングタイプのネットや不織布の袋をかける方法です。畑全体を覆うよりも手軽でコストを抑えられます。ただし、受粉が終わる前にかけてしまうと、実が入らなくなるためタイミングが重要です。また、ネットの中で害虫が孵化してしまった場合は効果がないため、かける前の観察も必要になります。

状況別のおすすめ農薬と使い方

害虫が多発してしまった場合や、広い面積で栽培している場合には、農薬による防除が最も確実で効率的です。害虫の種類やトウモロコシの生育段階に合わせて、適切な薬剤を選択する必要があります。

農薬には様々な種類がありますが、ここでは代表的なものを紹介します。使用する際は、必ずラベルの記載をよく読み、使用時期や回数、希釈倍率を守ってくださいね。

| 農薬名(例) | 剤形 | 主な対象害虫 | 特徴と使い方 |

|---|---|---|---|

| デナポン粒剤5 | 粒剤 | アワノメイガ | 株の上から振りかけるだけでよく、散布が簡単。雄穂や葉の付け根に薬剤が溜まるように散布するのがコツです。収穫21日前までという使用時期制限に注意が必要です。 |

| トレボン乳剤 | 乳剤 | アワノメイガ、アワヨトウ | 水で薄めて噴霧器で散布します。速効性と残効性に優れ、幅広い害虫に効果があります。他の野菜にも使える場合が多く、汎用性が高いです。 |

| アファーム乳剤 | 乳剤 | オオタバコガ、アワノメイガ | 大型のチョウ目害虫に高い効果を示します。収穫前日数が短いものが多く、収穫間際の防除にも使いやすいです。 |

| モスピラン、ダントツ | 水溶剤など | アブラムシ類、カメムシ類 | 浸透移行性があり、薬剤がかかりにくい場所にいるアブラムシにも効果を発揮します。ウイルス病の媒介を防ぐために、発生初期の散布が重要です。 |

薬剤抵抗性を防ぐローテーション散布

同じ系統の農薬を連続して使用すると、その薬剤が効きにくい「抵抗性」を持つ害虫が現れることがあります。これを防ぐため、作用性の異なる複数の農薬を順番に使用する「ローテーション散布」を心掛けることが推奨されています。

例えば、アワノメイガ対策で2回散布する場合、以下のように系統の異なる薬剤を組み合わせます。

- 1回目(雄穂の出現期):デナポン粒剤5(カーバメート系)

- 2回目(雌穂の出現期):プレバソンフロアブル5(ジアミド系)

このように、作用の仕方が全く違う薬剤を組み合わせることで、害虫が抵抗性を獲得するリスクを低減できます。農薬を選ぶ際は、有効成分だけでなく「系統」にも注目することが重要です。

こちらから購入できます!

家庭菜園でできる害虫対策(無農薬)

「家族が食べるものだから、できるだけ農薬は使いたくない」と考える方は多いでしょう。無農薬での害虫対策は、手間はかかりますが不可能ではありません。複数の方法を組み合わせることが成功の秘訣です。

雄穂の除去(デタッセリング)

アワノメイガはトウモロコシの雄穂の匂いに引き寄せられて産卵します。そのため、受粉が終わったら速やかに雄穂を折り取ってしまうのが非常に効果的な対策です。全ての雄穂を一度に取り除くと受粉に影響が出る可能性があるため、数日に分けて作業するか、数本に1本の割合で雄穂を残すと良いでしょう。人工授粉を確実に行ったうえで、全ての雄穂を撤去するのが最も安全です。

コンパニオンプランツの活用

一緒に植えることで互いによい影響を与える植物を「コンパニオンプランツ」と呼びます。トウモロコシの場合、エダマメやインゲンなどのマメ科植物との混植が有名です。マメ科の根に共生する根粒菌が土壌を豊かにするだけでなく、アワノメイガなどの害虫を遠ざける効果が期待できるとされています。

早期発見と手作業での捕殺

最も原始的ですが、効果的な方法です。こまめに畑を見回り、葉の裏の卵や、食害を始めたばかりの小さな幼虫を見つけ次第、手で取り除きます。特に被害が広がる前の初期段階で行うことが重要です。

自然由来の資材を活用する

化学農薬に頼らない補助的な対策として、自然由来の資材を利用する方法もあります。ただし、効果は限定的な場合があるため、他の対策と組み合わせて行うことが前提です。

木酢液(もくさくえき)

木炭を作る際に出る煙を液体にしたもので、独特の燻製のような香りがします。これを薄めて散布することで、害虫の忌避(きひ)効果が期待できると言われています。土壌の微生物環境を改善する効果も期待されます。

ニームオイル

「ニーム」というインド原産の樹木の種子から抽出されるオイルです。害虫の食欲を減退させたり、成長を阻害したりする効果があるとされ、世界中の有機農業で利用されています。使用する際は、展着剤を混ぜて水で希釈して散布します。

これらの資材は、あくまで害虫が「嫌がる」環境を作るためのもので、強力な殺虫効果を持つわけではありません。予防の一環として、定期的に散布するのがおすすめです。

トウモロコシにつく虫対策を成功させるためのポイント

- 害虫の発生時期と防除タイミング

- 窒素肥料と害虫発生の関係

- まとめ:トウモロコシにつく虫の早期対策が重要

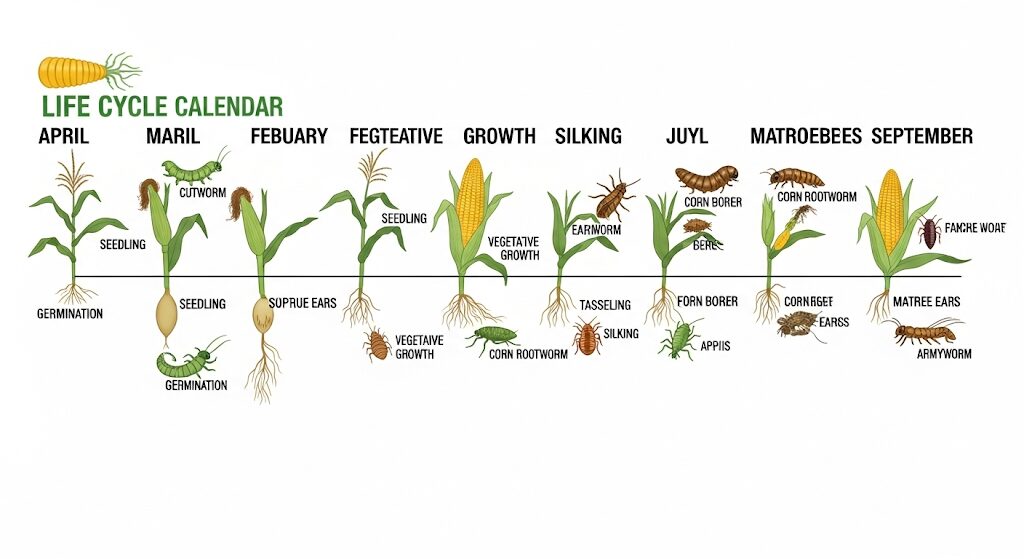

害虫の発生時期と防除タイミング

害虫対策を成功させるには、敵を知り、適切なタイミングで行動することが不可欠です。害虫が活動を始める時期や、作物のどのステージが狙われやすいかを理解しておくことで、効果的な予防ができます。被害が見えてから行う「後手」の対策では手遅れになることが多いため、「害虫が発生する少し前」を狙って予防策を講じる「先手」の管理が重要です。

以下の「防除カレンダー」を参考に、ご自身の栽培スケジュールと照らし合わせ、計画的に対策を行いましょう。

トウモロコシ防除カレンダー(例)

| 生育ステージ | 時期の目安 | 注意すべき主な害虫 | 推奨される対策 |

|---|---|---|---|

| 種まき〜発芽 | 4月〜5月 | ネキリムシ、ハリガネムシ | ・土壌処理剤の検討 ・畑の事前耕うん、除草 |

| 幼苗期(本葉5枚頃) | 5月〜6月 | アブラムシ、アワヨトウ | ・アブラムシの発生初期に薬剤散布 ・シルバーマルチの利用 |

| 雄穂の出現期 | 6月〜7月 | アワノメイガ | ・【最重要】薬剤散布(1回目) ・防虫ネットの設置 |

| 雌穂の出現期(絹糸抽出期) | 7月 | アワノメイガ、オオタバコガ | ・薬剤散布(2回目) ・受粉後の雄穂除去を開始 |

| 収穫前期 | 7月下旬〜8月 | カメムシ、アブラムシ | ・実にネットをかける ・カメムシを見つけ次第捕殺 |

地域の病害虫発生予察情報なども参考に、自分の畑の状況と照らし合わせながら防除計画を立てることが、プロの農家が行っている重要な管理作業の一つです。

窒素肥料と害虫発生の関係

作物の生育に欠かせない肥料ですが、その与え方が害虫の発生に大きく影響することを知っておく必要があります。特に「三大要素」の一つである窒素(N)は、与えすぎに注意が必要です。

窒素肥料を過剰に施用すると、植物の体内で利用されなかった窒素分がアミノ酸などの形で蓄積されます。このアミノ酸は、アブラムシ類やハダニ類といった吸汁性害虫にとって格好の栄養源となります。つまり、良かれと思って与えた肥料が、結果的に害虫を呼び寄せ、繁殖を助けることにつながってしまうのです。

植物体が軟弱に育ち、病気にもかかりやすくなるというデメリットもあります。バランスの取れた施肥を心がけ、有機物などを活用して土壌の力を高めることが、健康なトウモロコシを育てる近道ですよ。

作物の状態をよく観察し、葉の色が濃すぎるなどの窒素過多のサインが見られたら、追肥を控えるなどの調整が大切です。

まとめ:トウモロコシにつく虫の早期対策が重要

美味しいトウモロコシを収穫するためには、害虫との戦いは避けて通れません。この記事で解説したポイントを参考に、ご自身の栽培環境に合った対策を計画的に実行してください。

- トウモロコシの主要害虫はアワノメイガやオオタバコガ

- 被害の痕跡から原因となる虫を特定できる

- 食用と飼料用では使用できる農薬が異なる

- 対策の基本は害虫が発生しにくい環境づくりから

- 雑草や収穫後の残さは害虫の温床になる

- アワノメイガ対策は雄穂と雌穂の出始めが重要

- 防虫ネットは害虫の物理的な侵入を防ぐのに有効

- 農薬は対象害虫と使用時期を守って正しく使う

- 同じ農薬の連続使用は薬剤抵抗性を生む可能性がある

- 無農薬対策では雄穂の除去が効果的

- エダマメなどのコンパニオンプランツも一手

- 害虫の発生時期を把握し先手の対策を心掛ける

- 窒素肥料の与えすぎはアブラムシを増やす原因になる

- こまめな畑の観察が早期発見につながる

- 複数の対策を組み合わせることが成功の鍵

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/