家庭菜園で人気のトウモロコシですが、「トウモロコシは連作障害が出にくい」と聞いたことはありませんか。本当に連作できるか、もし可能なら連作は何年くらい大丈夫なのか、気になりますよね。

この記事では、トウモロコシの連作障害に関する疑問にお答えします。とうもろこし栽培でよくある失敗例を避け、効果的な連作障害の対策を知ることで、毎年美味しいトウモロコシを収穫できるようになります。

また、コンパニオンプランツの活用法や、逆にとうもろこしと相性の悪い野菜についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

- トウモロコシの連作障害の有無と注意点

- 連作障害を防ぐ具体的な対策方法

- 相性の良いコンパニオンプランツと悪い野菜

- 土壌改良や後作選びなど栽培のコツ

トウモロコシの連作障害は起きにくい?

- そもそもトウモロコシは連作できるか

- 連作は何年くらいなら大丈夫?

- 土が痩せる?とうもろこし栽培の失敗例

- 後作におすすめの野菜と不向きな野菜

- 輪作で土壌の健康を保つ方法

そもそもトウモロコシは連作できるか

結論から言うと、トウモロコシは連作障害が比較的起きにくい作物とされており、同じ場所で続けて栽培すること自体は可能です。

その理由は、トウモロコシがイネ科の植物であることに関係します。一般的に、ナス科やウリ科の野菜に比べて、イネ科の作物は特定の土壌病害に強い性質を持っています。さらに、トウモロコシは土壌の深い層まで根を張り、過剰な養分を吸収してくれる働きがあるため、畑をきれいにする「クリーニングクロップ」と呼ばれることもあります。

ただし、「連作障害が全くない」というわけではありません。同じ場所で栽培を続けると、土壌の栄養バランスが偏ったり、特定の病害虫のリスクが徐々に高まったりする可能性があります。そのため、連作は可能ですが、無対策で何年も続けるのは避けるべき、と考えるのが良いでしょう。

「連作障害が出にくい」という言葉は魅力的ですが、リスクがゼロではないんですね。美味しいトウモロコシを育て続けるためには、やはり土壌への配慮が大切です。

連作は何年くらいなら大丈夫?

トウモロコシの連作が何年まで大丈夫かについては、明確な年数が決まっているわけではありません。しかし、家庭菜園で安定した収穫を目指すのであれば、同じ場所での連続栽培は2年程度までとし、その後は1〜2年ほど間隔をあけるのがおすすめです。

なぜなら、トウモロコシは「肥料食い」と言われるほど、土壌の栄養、特に窒素分を多く吸収するからです。毎年同じ場所で栽培を続けると、土が栄養不足の状態、いわゆる「土が痩せた」状態になりやすくなります。これにより、トウモロコシの生育が悪くなり、実が小さくなるなどの影響が出る可能性が高まります。

もちろん、毎年たっぷりの堆肥や肥料を投入して土壌管理を徹底すれば、3年以上同じ場所で栽培することも不可能ではありません。しかし、家庭菜園では土壌の状態を完璧に管理するのは難しいため、定期的に栽培場所を変える「輪作」を取り入れるのが最も確実で簡単な対策と言えます。

同じ場所での栽培は2年までを目安にし、その後1〜2年は別の科の野菜を育てるのが理想的です。

土が痩せる?とうもろこし栽培の失敗例

「トウモロコシは連作に強いから」と油断していると、思わぬ失敗につながることがあります。特に多いのが、土壌の栄養不足が原因で起こる生育不良です。

トウモロコシは旺盛に成長し、大きな実をつけるために大量の肥料を必要とします。前述の通り、連作によって土が痩せてしまうと、以下のような失敗例が見られます。

- 実が先端までつかず、歯抜けの状態になる

- 全体的に実が小さく、甘みも少ない

- 茎が細く、草丈が十分に伸びない

- 病気や害虫への抵抗力が弱くなる

これらの失敗は、受粉の問題だけでなく、土壌の窒素、リン酸、カリウムといった栄養素が不足していることが大きな原因です。特に、実を大きくするために重要な「追肥」のタイミングや量が不適切だと、連作の影響が顕著に現れやすくなります。

連作による土壌疲労に注意

トウモロコシは土壌の栄養を大量に消費します。連作を続ける場合は、通常以上に堆肥や元肥、追肥をしっかりと施し、土壌の栄養バランスを意識的に整える必要があります。

後作におすすめの野菜と不向きな野菜

トウモロコシを栽培した後の畑(後作)に何を植えるかは、連作障害を防ぎ、土壌環境を良好に保つ上で非常に重要です。相性の良い野菜を選ぶことで、土壌を回復させ、次の栽培を成功に導くことができます。

以下に、トウモロコシの後作におすすめの野菜と、避けた方が良い野菜をまとめました。

| 分類 | おすすめの野菜 | 理由 |

|---|---|---|

| ◎ 特に推奨 | エダマメ、インゲン、ソラマメなどのマメ科野菜 | 根に共生する根粒菌が空気中の窒素を土壌に固定し、トウモロコシが消費した窒素分を補ってくれるため、土壌を肥沃にします。 |

| 〇 おすすめ | ハクサイ、レタス、ホウレンソウなどの葉物野菜 | 栽培期間が短く、根を張る深さもトウモロコシと異なるため、土壌への負担が少ないです。 |

| △ 注意が必要 | トマト、ナス、ピーマンなどのナス科野菜 | これらの野菜も肥料を多く必要とするため、土壌の栄養が不足気味になる可能性があります。栽培する場合は、十分な施肥が必要です。 |

| ✕ 不向き | ニンジン、ダイコンなどの根菜類 | トウモロコシは、根にコブを作る「ネコブセンチュウ」を増やす性質があります。この害虫はニンジンやダイコンに被害を与えやすいため、後作には適していません。 |

| ✕ 不向き | イネ、コムギ、ソルガムなど他のイネ科作物 | 同じ科の作物を続けると、共通の病害虫が発生するリスクが高まります。 |

輪作で土壌の健康を保つ方法

輪作(りんさく)とは、同じ場所で異なる科の作物を順番に栽培していく農法です。これは、連作障害を防ぐための最も効果的で基本的な方法と言えます。

輪作の主なメリット

- 土壌の栄養バランスの維持:作物ごとに必要な栄養素が異なるため、偏りを防ぎます。

- 病害虫の抑制:特定の作物に発生する病原菌や害虫の連鎖を断ち切ります。

- 土壌構造の改善:根の張り方が違う作物を組み合わせることで、土が固くなるのを防ぎます。

トウモロコシ栽培における輪作の基本的な考え方は、「イネ科 → マメ科 → ナス科やウリ科」のように、科の異なる野菜をローテーションさせることです。例えば、以下のような栽培計画が考えられます。

- 1年目:トウモロコシ(イネ科)

- 2年目:エダマメ(マメ科)で土壌に窒素を補給

- 3年目:トマトやキュウリ(ナス科やウリ科)

- 4年目:再びトウモロコシに戻る

このように計画的に栽培場所を変えることで、土壌への負担を軽減し、それぞれの野菜が健全に育つ環境を維持することができます。家庭菜園の限られたスペースでも、エリアを区切ってローテーションを組むことを意識してみましょう。

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/

トウモロコシの連作障害を防ぐ栽培のコツ

- 基本となる連作障害の対策とは

- コンパニオンプランツを活用しよう

- とうもろこしと相性の悪い野菜

- 堆肥を使った土壌改良の効果

- 肥料を好むトウモロコシの育て方

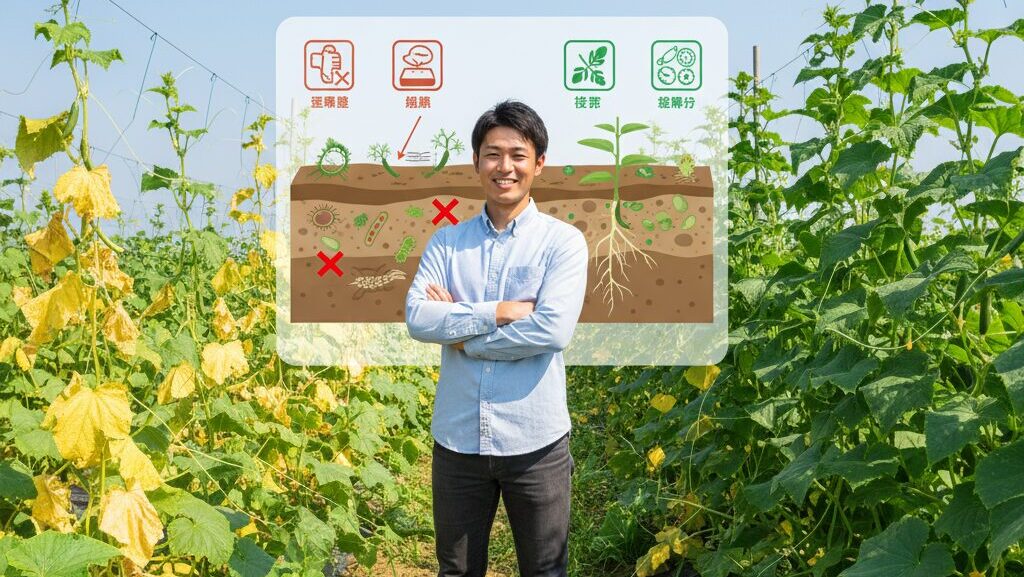

基本となる連作障害の対策とは

トウモロコシの連作障害のリスクを最小限に抑え、毎年安定した収穫を得るための対策は、決して難しいものではありません。基本となるのは、これまでにも触れてきた以下の3つのポイントです。

- 輪作を心がける

最も確実な対策です。可能であれば、1〜2年おきに栽培場所を変え、マメ科の野菜などを間に挟むようにしましょう。 - 土壌改良を行う

連作をする場合でも、栽培前には必ず堆肥などの有機物を十分にすき込み、土壌の物理性や微生物の多様性を高めることが重要です。 - 適切な施肥管理

トウモロコシは肥料を多く必要とします。元肥だけでなく、成長段階に合わせた追肥を適切なタイミングで行い、肥料切れを防ぎます。

これらの基本的な対策に加えて、次に紹介する「コンパニオンプランツ」を一緒に植えることで、さらに病害虫の抑制や生育促進の効果が期待できます。

特別な対策というよりは、野菜作り全体の基本となるポイントですね。一つひとつ丁寧に行うことが、結果的に連作障害の予防につながります。

コンパニオンプランツを活用しよう

コンパニオンプランツとは、一緒に植えることでお互いによい影響を与え合う植物のことです。トウモロコシ栽培にコンパニオンプランツを取り入れることで、害虫を防いだり、生育を助けたりする効果が期待できます。

特に相性が良いとされる代表的な組み合わせをご紹介します。

| コンパニオンプランツ | 期待できる効果 | 栽培のポイント |

|---|---|---|

| エダマメ、インゲン(マメ科) | 根粒菌が土壌に窒素を供給し、トウモロコシの生育を助けます。アワノメイガなどの害虫被害を軽減する効果も期待されます。 | トウモロコシの株間に植えます。草丈の高いトウモロコシが日陰を作るため、半日陰でも育ちやすいエダマメは特に相性が良いです。 |

| カボチャ、スイカ(ウリ科) | つるが地面を覆うことで、雑草の抑制や土の乾燥防止(マルチ効果)になります。 | つるが広がるスペースが必要です。トウモロコシの株元から少し離して植え付けます。 |

| バジル、チャイブ(ハーブ類) | 独特の香りが害虫を遠ざける忌避効果が期待できます。 | トウモロコシの畝の周りや株間に植えると効果的です。 |

古くからアメリカの先住民が行ってきた伝統的な農法に、トウモロコシ、カボチャ、つるありインゲンを一緒に植える「スリーシスターズ」があります。これは、トウモロコシがインゲンの支柱となり、インゲンが土壌に窒素を供給し、カボチャが雑草や乾燥を防ぐという、まさに究極のコンパニオンプランツです。

とうもろこしと相性の悪い野菜

コンパニオンプランツのように良い組み合わせがある一方で、一緒に植えるとお互いの生育を妨げてしまう、相性の悪い野菜も存在します。知識として知っておくことで、栽培計画での失敗を避けることができます。

トウモロコシと特に相性が悪いとされるのは、トマト、ナス、ピーマンといったナス科の野菜です。

ナス科野菜との混植を避ける理由

主な理由は、養分の競合です。トウモロコシもナス科野菜も、どちらも生育に多くの肥料を必要とする「肥料食い」の作物です。これらを近くに植えると、土の中の限られた栄養素を奪い合ってしまい、結果としてどちらの生育も悪くなる「共倒れ」の状態に陥りやすくなります。

また、同じイネ科の作物を近くで育てるのも、共通の病害虫が発生しやすくなるため避けた方が無難です。栽培計画を立てる際には、これらの相性の悪い組み合わせが隣り合わないように配置を工夫しましょう。

堆肥を使った土壌改良の効果

連作障害対策の要とも言えるのが、堆肥(たいひ)を使った土壌改良です。堆肥とは、落ち葉や牛糞などを微生物の力で分解・発酵させた土壌改良資材のことで、畑にすき込むことで様々な良い効果をもたらします。

堆肥の主な効果

- 土をふかふかにする(物理性の改善)

堆肥に含まれる有機物が土の粒子を結びつけ、「団粒構造」を促進します。これにより、水はけと水もちのバランスが良い、植物の根が伸びやすいふかふかの土になります。 - 土壌の栄養バランスを整える

堆肥は、窒素・リン酸・カリウムといった三大要素のほか、微量要素もバランス良く含んでいます。これにより、化学肥料だけでは補いきれない栄養を供給できます。 - 有益な微生物を増やす(生物性の改善)

堆肥をエサにして、土の中の多様な微生物が活性化します。これにより、病原菌の活動が抑制され、病気にかかりにくい健康な土壌環境が作られます。

トウモロコシを植え付ける2週間〜1ヶ月前には、1平方メートルあたり2〜3kgの完熟した堆肥を畑全体にまき、深く耕しておくのが理想的です。これを毎年続けることで、連作による土壌疲労を効果的に回復させることができます。

肥料を好むトウモロコシの育て方

トウモロコシの生育不良は、連作による土壌疲労だけでなく、単純な肥料不足が原因であることも少なくありません。特に重要なのが「追肥(ついひ)」です。

トウモロコシは、特定の時期に集中的に栄養を必要とします。追肥を行うべき重要なタイミングは2回あります。

- 1回目の追肥:草丈が40〜50cmになった頃

この時期は、株がぐんぐん成長する段階です。株元に肥料をまき、土と軽く混ぜ合わせます。同時に、株が倒れないように根元に土を寄せる「土寄せ」も行いましょう。 - 2回目の追肥:雄穂(ゆうずい)が出始めた頃

茎の先端からススキのような雄穂が見え始めたら、2回目の追肥のサインです。この時期は、これからできる実に栄養を送るための最も重要なタイミングであり、肥料が不足すると実が小さくなる原因になります。この時も、肥料を施した後に土寄せを行うと効果的です。

追肥を忘れると、たとえ良い土壌であっても、実が十分に大きくならなかったり、先端まで粒が詰まらなかったりします。生育の様子をよく観察し、適切なタイミングで栄養を補給してあげることが、美味しいトウモロコシを収穫する最大のコツです。

まとめ:トウモロコシの連作障害を理解しよう

この記事で解説した、トウモロコシの連作障害と対策に関する要点を以下にまとめます。

- トウモロコシはイネ科で連作障害が比較的起きにくい作物

- しかし全くリスクがないわけではなく土壌疲労の注意が必要

- 同じ場所での連作は2年までとし1〜2年は休ませるのが理想

- 連作を続けると土が痩せて実が小さくなるなどの失敗につながる

- 後作には窒素を補給するエダマメなどのマメ科野菜が最適

- ネコブセンチュウを増やすためニンジやダイコンの後作は不向き

- 最も効果的な対策は異なる科の作物を育てる輪作

- 連作する場合は堆肥などによる土壌改良が不可欠

- コンパニオンプランツの活用で病害虫抑制や生育促進が期待できる

- エダマメやカボチャはトウモロコシと特に相性が良い

- ナス科野菜は養分を奪い合うため相性が悪い

- 土壌改良には完熟堆肥を植え付け前にすき込むのが効果的

- トウモロコシは肥料食いなので追肥が非常に重要

- 追肥は草丈50cmの頃と雄穂が出始めた頃の2回が基本

- 基本的な土壌管理と適切な施肥が連作障害を防ぐ鍵となる

高品質な種苗を、ありえない価格で。

中間マージンを徹底的に削減し

\特別価格で販売する種苗通販サイト/